Radial(hufen)flur

Durch schematische Neuparzellierungen im Gefolge von Verkoppelungen in Ostholstein und Mecklenburg entstandene Fluren. Dabei reichen die Parzellen fächerförmig von den Gehöften zu den Gemarkungsrändern.

Durch schematische Neuparzellierungen im Gefolge von Verkoppelungen in Ostholstein und Mecklenburg entstandene Fluren. Dabei reichen die Parzellen fächerförmig von den Gehöften zu den Gemarkungsrändern.

Sonderform des Waldhufendorfes, bei dem an Talenden aus der langgestreckten Gehöftreihe eine stark gebogene Gehöftzeile oder sogar ein Angerdorf wurde und keine strenge Parallelität der Streifenparzellierung zu erreichen war. Die Parzellen teilen die Flur vielmehr segmentförmig.

Auch Feldrain, Ackergrenze, Ackerrain; Bezeichnung für die oftmals grasbewachsene Feldgrenze. Man unterscheidet:

Bei der Ausräumung der Kulturlandschaft wurden die Raine großenteils beseitigt, was einen Verlust an morphologischer, biotischer, ökologischer und ästhetischer Vielfalt in der Landschaft bedeutet und eine geringere ökologische Stabilität zur Folge hat.

Betrieb mit extensiver Weidewirtschaft (hauptsächlich Rinder, Schafe auf Dauerweiden) auf natürlichen Futterflächen von zumeist beträchtlicher Größe und mit festen Betriebsgrenzen. Meist wird nur eine Tierart gehalten, wobei wie im Falle australischer Schafhalter noch eine weitere Spezialisierung in Fleisch- und Wollschafhaltung möglich ist. Man wählt i.d.R. anspruchslose Tierrassen, die futterknappe Zeiten gut überstehen, bzw. je nach Rentabilität des Betriebes wird Futter dazugekauft. Die Monostruktur hat ein sehr hohes Produktionsrisiko (naturbedingt wie auch marktbedingt) zur Folge. Die Eigentums- und Nutzungsrechte an Weideflächen und Vieh können sehr unterschiedlich sein (privat, ganz- oder halbstaatlich, genossenschaftlich). Der Begriff wird vor allem in Nordamerika verwendet.

Ranchbetriebe besitzen zwei hervorstechende Eigenschaften: Zum einen ermöglichen sie eine recht gute Arbeitsproduktivität, zum anderen dulden sie eine extrem niedrige Bodenproduktivität, die von keinem anderen Betriebssystem unterschritten wird, mit Ausnahme des Nomadismus.

Viehbesatz, Arbeits- und Kapitaleinsatz sowie Betriebsertrag sind, bezogen auf die Fläche, extrem niedrig. Der Kapitalbedarf für die Einrichtung einer Ranch ist andererseits hoch.

Im Gegensatz zum Nomadismus ist die Ranch eine Betriebsform zur Erschließung siedlungsleerer Savannen und Steppen (Prärie, Llanos, Sertão, Pampa, Chaco, Karoo). So ist Ranchwirtschaft besonders in Südamerika, Australien, den USA, Südafrika und in manchen Staaten Ostafrikas verbreitet.

Moderne Ranches sind heute mit stationärer Infrastruktur ausgestattet und durch Zäune in Kämpe bzw. Koppeln unterteilt, so dass ein geregelter Weideumtrieb erfolgen und der Viehbestand in homogene Gruppen aufgeteilt werden kann. Lokal noch vorhandene Betriebe mit freiem Weidegang innerhalb der Betriebsfläche passen sich verstärkt an heutige Normen an. Dem Vieh stehen ausschließlich oder vorwiegend Naturweiden zur Verfügung. Teilweise erfolgt eine Weideverbesserung durch Aussaat geeigneter Futtergräser. Moderne Verfahren der Tierzucht und Tierpflege (u.a. künstliche Besamung, Veterinärbetreuung) sind üblich.

Die Minimalgröße einer US-amerikanischen Ranch beträgt 500 ha. In den Great Plains und den intramontanen Becken werden über 100.000 ha erreicht, in Argentinien rd. 200.000 ha. Die größten Betriebe liegen in den trockensten Regionen; dort überwiegt meist Schafhaltung, sonst Rinderhaltung.

Es sind zwei Standorttypen, auf denen sich der Ranchbetrieb gegenüber allen anderen Betriebsformen als überlegen erweist: Einmal Standorte mit sehr ungünstigen ökonomischen (unbefriedigende Marktpreise, Marktferne der Ranch) und zum anderen solche mit sehr ungünstigen ökologischen Produktionsbedingungen. Zumeist summieren sich beide Momente.

Eigentümer von Ranches können Privatleute, Familiengruppen, aber auch Kapitalgesellschaften sein. Letztere treten insbesondere in den USA, in Südamerika und in Australien auf. Häufig fließt außerlandwirtschaftliches Kapital als Folge von Steuervergünstigungen in diese Gesellschaften.

In Entwicklungsländern (hohe Agrarquote) zeigen Regionen mit Ranching eine Eigentumsverteilung, insbesondere an Fläche, bei der wenige Eigentümer vielen Landlosen, die im günstigsten Falle in diesen Ranches Arbeit gefunden haben, gegenüber stehen. Es gibt dort nur wenige Zonen, in denen dies nicht zu verteilungspolitischen und sozialen Problemen führt.

Analog zur Übernahme dieser Art der Viehhaltung aus dem mexikanisch-spanischen Raum stammt auch der Name vom spanischen "rancho".

Moderne Form einer extensiven, stationär und kommerziell betriebenen Weidewirtschaft in natürlich entstandenen Offenlandschaften, die von europäischen Siedlern in Amerika (Vermischung der traditionellen anglo-amerikanischen und spanisch-mexikanischen Rinderhaltungsformen in Texas und Louisiana) und Australien entwickelt und von dort in einige Gebiete der Alten Welt (z. B. südliches Afrika) übertragen wurde. Spanische Siedler brachten zu Beginn der Kolonialzeit Rinder und Pferde in die argentinische und uruguayische Pampa und die Gebirgsketten Mexikos, und die Herden dieser Tiere verbreiteten sich rasch in den heutigen Südwesten der Vereinigten Staaten.

Allerdings werden die Wurzeln des Ranching im sommertrockenen Iberien angenommen, wo im Zuge der Reconquista menschenleere, semiaride Räume durch große Herden von Merinoschafen und Rindern unter Aufsicht berittener Hirten genutzt wurden. Dieses Agrarsystem fand mit der spanisch-portugiesischen Eroberung im 16. Jh. Eingang in die menschenleeren Grasländer Amerikas, die Pampas, den Chaco, die Sertãos Brasiliens, die Llanos von Venezuela, die Trockengebiete des nördlichen Mexikos, Kaliforniens und von Texas.

Demnach ist Ranching vor allem in den gemäßigten und subtropischen Kurzgrassteppen Nordamerikas, Südamerikas, Südafrikas, Australiens und Neuseelands verbreitet.

Die Bezeichnung ist abgeleitet von dem Begriff „Ranch“, der im Englischen den Sitz und das Wohnhaus eines Viehzüchters bezeichnet. In Australien und Neuseeland spricht man von „Cattle- oder Sheep-Station“ und in Südamerika von Estancia oder Fazenda.

Ähnlich wie der Nomadismus ist das Ranching unter dem Druck feldbaulicher Interessen immer mehr in Gebiete jenseits der agronomischen Trockengrenze abgedrängt worden. Ranches treten vor allem in den Trockensteppen der Mittelbreiten und der Subtropen sowie den semiariden Savannen auf. Im Gegensatz zum Nomadismus ist das Ranching mit seinen hochspezialisierten Großbetrieben rentabilitäts- und marktorientiert. Die Betriebe waren zeitweise (Beginn des 20. Jh.) sogar vorwiegend auf den Weltmarkt ausgerichtet. Heute ist die weltwirtschaftliche Verflechtung des Ranching deutlich geringer, was u.a. auf den starken Bevölkerungsanstieg und die Verstädterung in den südamerikanischen Ländern sowie den Agrarprotektionismus der Industrieländer zurückzuführen ist.

Auf einer Ranch wird zumeist Rinderproduktion, in sehr trockenen Gebieten auch Schafproduktion betrieben (zum Beispiel Karakulschafe in Namibia). Aufgrund der besseren Anpassung an die ökologischen Gegebenheiten kommt heute teilweise auch Wildtierhaltung vor (zum Beispiel Bison oder Guanako). Die Herden werden von mehr oder weniger halb-sesshaften Viehhirten (je nach Land Cowboys, Stockmen, Vaqueros, Gauchos u. a.) betreut.In den meisten Fällen wird Fleisch und Leder produziert. Zusätzliche Landwirtschaft ist selten.

Ranching ist die hauptsächliche Landnutzungsform in Gebieten, die für den Ackerbau zu trocken sind: wie semiaride Trockensavannen und Steppen jenseits der agronomischen Trockengrenzen. Durch die Niederschlagsarmut ist diese Form der Landwirtschaft an sehr große Flächen gebunden. Die Mindestgröße einer US-amerikanischen Ranch beträgt 500 ha. In den Great Plains und den intramontanen Becken der Rocky Mountains werden über 100.000 ha erreicht, in Patagonien bis zu 200.000 ha, wobei die größten Flächen in den trockensten Regionen liegen. In geringerem Maße ist Ranching in semihumidem bis humidem Grünland wie der Pampa Humeda im südlichen und den Llanos im nördlichen Südamerika sowie in einigen Regionen der Prärie-Staaten der USA verbreitet. Hier findet jedoch zunehmend eine Verdrängung durch die Schaffung neuer Ackerflächen statt.

Weitere Informationen:

Bezeichnung für jedes Grasland, Buschland, Waldflächen, Feuchtgebiete oder Wüstengebiet, das von Nutztieren oder Wildtieren beweidet wird und im Allgemeinen nicht für den Anbau von Nutzpflanzen geeignet ist. Nicht zum Rangeland gehören Wälder ohne beweidbare Untervegetation, karge Wüsten, Ackerland oder Land, das mit festem Gestein, Beton oder Gletschern bedeckt ist.

Rangeland wird weniger intensiv bewirtschaftet als Weideflächen, da es hauptsächlich von einheimischer Vegetation und nicht von vom Menschen angepflanzten Pflanzen dominiert wird und in der Regel keinen landwirtschaftlichen Praktiken wie Bewässerung und Düngemitteleinsatz unterliegt.

Die Bewirtschaftung von Rangeland konzentriert sich auf die Erhaltung der natürlichen Vegetation und die Anpassung an das Klima, beispielsweise durch angepasste Beweidungspraktiken oder kontrollierte Brände.

Rangeland wird auch hauptsächlich mit Methoden wie kontrollierter Viehweidewirtschaft und kontrollierten Bränden bewirtschaftet und nicht mit intensiveren landwirtschaftlichen Methoden wie Aussaat, Bewässerung und Einsatz von Düngemitteln.

Feuer ist auch ein wichtiger Regulator der Vegetation in Weidegebieten, unabhängig davon, ob es von Menschen gelegt wurde oder durch Blitzeinschläge entstanden ist. Brände reduzieren in der Regel die Häufigkeit von Gehölzen und fördern krautige Pflanzen, darunter Gräser, Kräuter und grasähnliche Pflanzen. Die Unterdrückung oder Verringerung regelmäßiger Waldbrände in Wüstengebüschen, Savannen oder Waldgebieten führt häufig dazu, dass Bäume und Sträucher dominieren und Gräser und Kräuter fast vollständig verdrängt werden.

Rangeland bedeckt weltweit etwa 80 Millionen Quadratkilometer, wobei 9,5 Millionen Quadratkilometer geschützt sind und 67 Millionen Quadratkilometer für die Viehzucht genutzt werden. Diese Gebiete ernähren etwa 1 Milliarde Tiere, die von Viehzüchtern in über 100 Ländern gehalten werden, was ihre entscheidende Rolle sowohl für den ökologischen Schutz als auch für die landwirtschaftliche Produktivität verdeutlicht.

Rangeland-Typen

Laut UNCCD sind 35 % der Rangelandflächen Wüsten und xerische Buschlandschaften, 26 % tropische und subtropische Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften, 15 % Tundra, 13 % gemäßigte Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften, 6 % Bergwiesen und Buschland, 4 % mediterrane Wälder, Waldgebiete und Buschland sowie 1 % überschwemmte Wiesen und Savannen.

Prärie

Prärien werden von Ökologen aufgrund ihres ähnlichen gemäßigten Klimas, ihrer moderaten Niederschlagsmenge und ihrer vorherrschenden Vegetation, die eher aus Gräsern, Kräutern und Sträuchern als aus Bäumen besteht, als Teil des Bioms der gemäßigten Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften angesehen. Zu den gemäßigten Graslandregionen gehören die Pampa in Argentinien und die Steppen Eurasiens.

Grasland

Graslandgebiete sind Gebiete, in denen die Vegetation von Gräsern (Poaceae) und anderen krautigen (nicht verholzten) Pflanzen dominiert wird. Es kommen jedoch auch Seggen (Cyperaceae) und Binsen (Juncaceae) vor. Grasland kommt auf allen Kontinenten außer der Antarktis natürlich vor. In gemäßigten Breiten, wie Nordwesteuropa und den Great Plains und Kalifornien in Nordamerika, werden die heimischen Graslandschaften von mehrjährigen Büschelgrasarten dominiert, während in wärmeren Klimazonen einjährige Arten einen größeren Teil der Vegetation ausmachen.

Steppe

In der physischen Geographie bezeichnet Steppe eine Biomregion, die durch Graslandebenen ohne Bäume gekennzeichnet ist, abgesehen von denen in der Nähe von Flüssen und Seen. Die Prärie (insbesondere die Kurzgras- und Mischprärie) ist ein Beispiel für eine Steppe, obwohl sie normalerweise nicht so bezeichnet wird. Je nach Jahreszeit und Breitengrad kann sie halbwüstenartig sein oder mit Gras oder Sträuchern oder beidem bewachsen sein. Der Begriff wird auch verwendet, um das Klima in Regionen zu bezeichnen, die zu trocken sind, um einen Wald zu ernähren, aber nicht trocken genug, um eine Wüste zu sein.

Pampa

Die Pampa ist das fruchtbare Tiefland Südamerikas, das die argentinischen Provinzen Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos und Córdoba, den größten Teil Uruguays und den Bundesstaat Rio Grande do Sul im südlichsten Teil Brasiliens umfasst und sich über mehr als 750.000 km² erstreckt. Das Klima ist mild, mit Niederschlägen von 600 mm bis 1.200 mm, die mehr oder weniger gleichmäßig über das Jahr verteilt sind, wodurch die Böden für die Landwirtschaft geeignet sind.

Buschland

Buschland ist eine Pflanzengemeinschaft, die durch eine Vegetation gekennzeichnet ist, in der Sträucher dominieren, oft auch Gras, Kräuter und Geophyten. Buschland kann entweder natürlich vorkommen oder das Ergebnis menschlicher Aktivitäten sein. Es kann sich um die ausgereifte Vegetationsform einer bestimmten Region handeln, die über einen längeren Zeitraum stabil bleibt, oder um eine Übergangsgemeinschaft, die vorübergehend als Folge einer Störung, wie z. B. einem Brand, entsteht. Ein stabiler Zustand kann durch regelmäßige natürliche Störungen wie Feuer oder Verbiss aufrechterhalten werden. Buschland kann aufgrund der Brandgefahr für menschliche Besiedlung ungeeignet sein.

Waldland

Waldland ist ein Wald mit geringer Dichte, der offene Lebensräume mit viel Sonnenlicht und begrenztem Schatten bildet. Waldland kann ein Unterholz aus Sträuchern und krautigen Pflanzen, einschließlich Gräsern, beherbergen. Waldland kann unter trockeneren Bedingungen oder in frühen Stadien der primären oder sekundären Sukzession einen Übergang zum Buschland bilden. Höhere Dichten und Flächen von Bäumen mit weitgehend geschlossenem Kronendach, die ausgedehnten und nahezu durchgehenden Schatten spenden, werden als Wald bezeichnet.

Savanne

Die Savanne ist ein Grasland-Ökosystem, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bäume so klein oder weit auseinander stehen, dass sich das Blätterdach nicht schließt. Das offene Blätterdach lässt ausreichend Licht auf den Boden fallen, um eine ununterbrochene Krautschicht zu bilden, die hauptsächlich aus C4-Gräsern besteht.

Wüste

Eine Wüste ist eine Landschaft oder Region mit extrem geringen Niederschlagsmengen, definiert als Gebiete mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge von weniger als 250 Millimetern pro Jahr oder als Gebiete, in denen durch Evapotranspiration mehr Wasser verloren geht, als als Niederschlag fällt. Im Klimaklassifizierungssystem nach Köppen werden Wüsten als BWh (heiße Wüste) oder BWk (gemäßigte Wüste) klassifiziert.

Tundra

Die Tundra ist ein Biom, in dem das Baumwachstum durch niedrige Temperaturen und kurze Vegetationsperioden behindert wird. Der Begriff Tundra stammt aus dem Russischen тундра und geht auf das Kildin-Sami-Wort tūndâr „Hochland“, „baumloses Berggebiet“ zurück. Es gibt drei Arten von Tundra: arktische Tundra, alpine Tundra und antarktische Tundra. In der Tundra besteht die Vegetation aus Zwergsträuchern, Seggen und Gräsern, Moosen und Flechten. In einigen Tundragebieten wachsen vereinzelte Bäume. Das Ökoton (ökologischer Grenzbereich) zwischen der Tundra und dem Wald wird als Baumgrenze oder Waldgrenze bezeichnet.

Nutzung

Rangelandgebiete produzieren eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen, die von der Gesellschaft nachgefragt werden, darunter Viehfutter (Beweidung), Lebensraum für Wildtiere, Wasser, Bodenschätze, Holzprodukte, Erholung in der Natur, Freiflächen und natürliche Schönheit. Aufgrund ihrer geographischen Ausdehnung und ihrer vielen wichtigen Ressourcen sind Rangelandflächen für die Menschen überall auf der Welt von entscheidender Bedeutung, was ihre richtige Nutzung und Bewirtschaftung angeht.

Rangeland ist ein wichtiges wirtschaftliches Gut, das insbesondere durch die Viehhaltung einen wesentlichen Beitrag zur Volkswirtschaft leistet. In Äthiopien beispielsweise machen Rangeland 19 % des nationalen BIP aus, während es in Brasilien durch die Viehhaltung ein Drittel zum BIP der Agrarwirtschaft beiträgt. Diese riesigen Flächen unterstützen nicht nur die direkte landwirtschaftliche Produktion, sondern stärken auch verwandte Industriezweige, verbessern die Beschäftigungslage und fördern das Wirtschaftswachstum.

Weitere Informationen:

Als Ranker wird ein schwach entwickelter und flachgründiger Boden bezeichnet, der auf kalkarmen bis kalkfreien Festgestein wie Sandstein, Granit oder Quarz entsteht. Der Name leitet sich von Rank (österr. = Berghalde, Steilhang) ab. Der Bodentyp weist zwei Horizonte auf und wird in die Klasse R (Ah/C-Böden) eingeteilt.

Wenn sich auf Festgestein eine dünne Schicht Boden gebildet hat, ist ein frühes Stadium der Bodenentwicklung erreicht (Syrosem). Der Boden wird durch fortschreitende Humusbildung, Ablagerung von Staub und Verwitterung des Gesteins zunehmend mächtiger. Sobald die Bodenschicht mehr als 2 cm misst, gehen aus dem Syrosem höher entwickelte Bodentypen hervor – die Böden der Klasse R (Ah/C-Böden). Auf kalkarmen bis kalkfreien Gesteinen (Quarzit, Tonstein, Sandstein oder Schluffstein) sind das die Ranker. Damit ist die Bodenentwicklung aber nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf kommt es zur Verbraunung und Verlehmung, so dass sich ohne weitere Störungen ein B-Horizont bildet und das Folgestadium erreicht wird (Braunerde). Am Ende der Bodenentwicklung steht meist der Podsol; in seltenen Fällen (Tonstein) die Terra fusca.

Ranker sind in Mitteleuropa typisch für die Hanglagen der Mittelgebirge, wenn entsprechende Ausgangsgesteine anstehen. Für Mitteldeutschland sind dies beispielsweise im Harz der Granit oder im Wiehengebirge der Sandstein. Der Bodentyp kommt, wie bereits die Namensherkunft schließen lässt, nur an Hangpositionen dauerhaft vor, da nur dort die Erosion der (schnellen) Weiterentwicklung des Bodens entgegenwirkt. Darüber hinaus sind Ranker heutzutage aufgrund menschlicher Tätigkeit weitaus häufiger als früher. So kam es auf vielen Ackerflächen an Hanglagen zu einer Bodenerosion. Dadurch wurden höhere Entwicklungsstadien abgetragen und erneut Ranker erreicht. Ranker finden sich auch in den Hochlagen der Mittelgebirge und in Hochgebirgen wie den Alpen, wo steile Hanglagen, Erosion und schwer verwitterbare Quarzite oder kieselsäurehaltige Gesteine nur die Entwicklung von sauren, nährstoffarmen Rankern zuließen.

Der Ranker besitzt laut Deutscher Bodensystematik die Horizontierung Ah/imC. Ah: Der Oberbodenhorizont (A) ist humos (h). Er besitzt eine Mächtigkeit von mindestens 2 cm und maximal 30 cm (andere Ah/C-Böden 40 cm). Unter landwirtschaftlicher Nutzung kann auch die Bezeichnung Ap (p = gepflügt) vorkommen.

Ranker in der Wimbachklamm in den Berchtesgadener Alpen

mit Ah/ixC-Profil

Unter dem etwa zehn Zentimeter mächtigen, steinreichen Oberboden mit Krümelgefüge (Ah-Horizont) folgt im ixC-Horizont (i = kieselig oder silikatisch, x = steinig) das oberflächlich verwitterte, reine Kieselgestein des Juras (Radiolarit).

Quelle: Alexander Stahr

Ranker sind schwach entwickelte, sehr flachgründige Böden, die vom darunter befindlichen Festgestein geprägt sind (zum Beispiel Granit, Schiefer, Radiolarit oder Quarzit). Der Kalkgehalt liegt per Definition unter zwei Prozent und der humose Oberboden (Ah-Horizont) ist nicht mächtiger als 30 Zentimeter.

Da zahlreiche Gesteine in Frage kommen, können die Eigenschaften variieren. Durch das kalkarme Ausgangsmaterial sind die pH-Werte des Bodens aber in aller Regel sauer. Auf quarzreichen Gesteinen wie Sandstein, Quarzit oder Granit sind Ranker überwiegend nährstoffarm (dystroph). Liegt dagegen kalkarmes aber nährstoffreicheres Gestein vor wie Glimmerschiefer, Schluffstein oder Tonstein, können sie auch nährstoffreich sein (eutrophe Ranker bzw. Eu-Ranker). Während Eu-Ranker hochwertige Humusformen (Mull) und Mineralisierungsraten aufweisen, sind die Verhältnisse für den Abbau organischer Stoffe auf dystrophen Rankern schlecht. So bilden sich die ungünstigen Humusformen Moder und Rohhumus sowie nicht umgesetzte Laubauflagen, die wiederum die Podsolierung fördern. Eine wesentliche Eigenschaft aller Ranker ist die Flachgründigkeit durch das nah anstehende Festgestein.

Ein relativ geringer Ton- und Humusgehalt im Ah-Horizont lässt kaum die Bildung von Ton-Humus-Komplexen zu. Daher ist die Austauschkapazität von Nährstoffen und der Nährstoffnachschub aus dem basenarmen Ausgangsgestein sehr gering. Verhindert die mangelnde Verlehmung eine ausreichende Speicherung von Wasser, so ist die Durchlüftung des Bodens hingegen recht gut.

Ranker haben ein geringes landwirtschaftliches Ertragspotential. Wegen der häufigen Hanglage, Flachgründigkeit und Nährstoffarmut werden sie in Mitteleuropa nur noch selten als Acker genutzt. Auf landwirtschaftlichen Flächen überwiegt eine Nutzung als extensives Grünland. In südexponierten Lagen, z. B. des Kaiserstuhls, dienen sie auch dem Weinbau.

Bedeutend ist vor allem die forstwirtschaftliche Nutzung. Durch den steinigen, geringmächtigen Untergrund bieten Ranker jedoch nicht allen Bäumen einen hinreichenden Standort. Es dominieren Nadelbäume wie Tannen und Fichten. Die forstliche Nutzung ist zwar nicht besonders wirtschaftlich, jedoch zum Erhalt und Schutz der Bodendecke zweckmäßig.

Raps (Brassica napus) ist eine relativ junge Kulturpflanze, jedoch eine wirtschaftlich sehr bedeutende Nutzpflanze. Wahrscheinlich ist er aus einer Kreuzung zwischen dem Wilden Gemüsekohl (Brassica oleracea) und Rübsen (Brassica rapa) im Mittelmeerraum, dem Kontaktgebiet beider Ausgangssippen, hervorgegangen.

Während die frühesten Hinweise des Rapsanbaus in Indien auf 2.000 v. Chr. datieren, begann die europäische Karriere der Rapspflanze in der Römerzeit. Wegen des hohen Ölgehalts der Pflanzen begannen die Römer mit dem Anlegen erster Rapskulturen. Ursprünglich stammt der Raps aus dem östlichen Mittelmeerraum. Dort wurde es zur Gewinnung von Speise- und vor allem Lampenöl verwendet.

Den ersten planmäßigen Anbau der Rapspflanze in der Neueren Geschichte starteten die Niederlande. Hier konzentrierte man sich vor allem auf das sogenannte Rüböl als Brennstoff für Öllampen. Ausgehend von den Niederlanden hat sich der Raps in der norddeutschen Tiefebene ausgebreitet. Die Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts und dem steigenden Bedarf an technischen Ölen waren die vornehmlichen Gründe, weshalb sich der Anbau in anderen Teilen Deutschlands und Europa ausweitete. Nach und nach setze sich Rapsöl auch als Nahrungsmittel durch. Aufgrund dessen mussten die Anbauflächen stark vergrößert werden. Bereits zu dieser Zeit dachte man auch beim Rapsanbau ökonomisch und verwendete die Pressrückstände bereits als energiereiche Tiernahrung.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden günstig importiertes Petroleum und importierte Pflanzenöle eine starke Konkurrenz zum Rüböl. Demzufolge sank die Nachfrage.

In der Folge diente Rapsöl vornehmlich als Lampenöl, Schmiermittel in Dampfmaschinen und als Grundstoff für die Seifenherstellung. Die Einführung von Sorten mit nur noch geringen Erucasäure- und Glucosinolatgehalten in den 1970er Jahren und weiterer Züchtungsfortschritt ermöglichten eine Nutzung von Raps als hochwertiges Speiseöl und als Futtermittel. Inzwischen wird ein nicht unerheblicher Anteil für die Biokraftstoffproduktion weiterverarbeitet.

Raps ist eine einjährige Krautpflanze mit aufrechter, verzweigter Sprossachse. Sie gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse, wie Rübe und Kohl. Die Kohlrübe ist eine Kulturform des Rapses. Die Rapspflanze erreicht eine Wuchshöhe von 30-150 cm. Die Pflanzen sind von grau-blauer Farbe und bilden eine Pfahlwurzel aus.

Raps gedeiht unter den Klimabedingungen in Deutschland und enthält in den Früchten etwa 40 % Öl. Das bei der Verarbeitung in den Ölmühlen anfallende Rapsschrot ist ein gutes Eiweißfutter (Schrot). Raps verbessert die Bodenstruktur und ist deshalb für die Fruchtfolge besonders wertvoll. In Deutschland wird überwiegend nur Winterraps angebaut. Die leuchtend gelb blühende Pflanze prägt im Frühjahr das Landschaftsbild vieler Regionen.

Milde Lehmböden eignen sich besonders gut für den Anbau. Als Grundregel gilt: Ein guter Weizenboden ist auch ein guter Rapsboden. Die günstigste Saatzeit für den Winterraps liegt um den 15. August. Geerntet wird er im Juli des nächsten Jahres. Raps wurzelt tief und lockert dabei den Boden auf. Nachfolgende Kulturpflanzen können dann leichter wachsen. Mit seinen tiefen Wurzeln erschließt der Raps auch Nährstoffe und hinterlässt sie den nachfolgenden Früchten. Nach Raps werden deshalb häufig Weizen, Gerste, oder Roggen angebaut, denn Raps als Vorfrucht bewirkt einen höheren Kornertrag bei Getreide. Heute ist Raps die mit Abstand bedeutendste Ölpflanze in Deutschland. Er wird auf einer Fläche von ca. 954.200 ha Hektar (2020) angebaut. Für die Ölgewinnung wird in Deutschland hauptsächlich Winterraps angebaut da er höhere Erträge - bis 45 dt pro ha - als Sommerraps bringt.

In erster Linie wird Rapsöl aus der Rapssaat gewonnen. Dieses Rapsöl wird als Speiseöl, Futtermittel und als Biokraftstoff genutzt. Weiter wird Rapsöl in der chemischen Industrie verwendet und dient als Grundstoff für Materialien wie Farben, Kunststoffe und Kaltschaum.

Je nach Verarbeitungsmethode fallen ca. 66 % der Rapssaatmasse als Koppelprodukte (Rapskuchen, Rapsexpeller, Rapsextraktionsschrot) an. Diese Produkte bleiben nicht ungenutzt, sie werden als Tierfutter verwendet. Ein weiteres Nebenprodukt bei der Rapsölverarbeitung zu Biodiesel ist Glycerin. Auch dieses findet Verwendung in der Futtermittel- oder in der chemischen Industrie.

Seit etwa dem Jahrtausendwechsel hat sich Rapssaat zu einem wichtigen Bioenergieträger entwickelt. Rapsöl wird dabei vor allem für die Biokraftstoffe und Biodiesel genutzt. Ebenfalls fungiert das Öl als Treibstoff in Pflanzenöl-Blockheizkraftwerken (BHKW) und als Brennstoff für spezielle Ölheizungen.

Rapsöl wird nicht nur für die Ernährung verwendet, sondern auch als Treibstoff für Motoren (Biodiesel) oder technisches Öl, z.B. für Kettensägen.

Raps ist in Deutschland die bei weitem die wichtigste Ölsaat. Auch in der EU spielt Raps, gefolgt von Sonnenblumen und Soja, wenn auch nicht so dominant wie in Deutschland, die entscheidende Rolle. Deutschland und Frankreich sind sowohl Haupterzeugerländer von Raps, als auch führend bei der Herstellung von Rapsöl.

Raps-Importe nach Deutschland, 2021v in %

(Werte in Klammern stellen die Anteile des Vorjahres dar)

Die wichtigsten Handelspartner bezüglich der Rapsimporte nach Deutschland waren 2021 Australien mit 18 %, die Niederlande mit 16 %, Frankreich mit 15 % und die Ukraine mit 13 %. Am meisten zugelegt im Vergleich zu 2020 haben Australien (+260 %), Tschechien (+50 %) und Frankreich (+15,4 %)

Quelle: BLE

Weitere Informationen:

Untergruppe einer Art mit bestimmten Eigenschaften, die weitervererbt werden. In der Landwirtschaft spielen Zuchtrassen bei allen Nutztieren eine Rolle. Daneben gibt es Hybriden d.h. durch Kreuzung gezüchtete Tiere, die ihre Eigenschaften nicht weiter vererben.

Weitere Informationen:

Alle getrockneten Futterarten im Gegensatz zum Saftfutter. Zum Raufutter zählen Grasheu, Feldfutterheu und Stroh (Angaben variieren). Raufutterfresser sind Pferde, Rindvieh, Schafe und Ziegen.

Akronym für Regionalisiertes Agrar- und Umweltinformationssystem; es ist ein an der Universität Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten entwickeltes Politikinformationssystem, das den gesamten Agrarsektor der Bundesrepublik inhaltlich, methodisch und technisch einheitlich erfasst und abbildet. Mit RAUMIS steht ein Informationssystem zur differenzierten Analyse und Prognose der agrarischen Entwicklung und der landwirtschaftlich bedingten Umweltwirkungen unter alternativen Agrar- und Umweltpolitiken zur Verfügung.

RAUMIS ist ein positiv mathematischer Programmierungsansatz mit nicht-linearer Zielfunktion. Das Modell bildet regionale Anpassungen der Landwirtschaft in Deutschland auf agrar- und agrarumweltpolitischen Maßnahmen im Rahmen einer komparativ-statischen Betrachtung ab.

Entwicklungen auf den Weltagrarmärkten, vor allem der Preise, bilden die exogenen Rahmendaten für RAUMIS, welches das Anpassungsverhalten der Landwirtschaft Deutschlands auf regionaler Ebene simuliert. Das Modell bildet die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung des deutschen Agrarsektors mit seinen intrasektoralen Verknüpfungen konsistent zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) ab. Das heißt, dass die Produktion von über 50 landwirtschaftlichen Produkten abgebildet wird, wie sie in einer Positivliste der LGR formuliert sind.

Das Modell erfasst den gesamten Input, der zur Erzeugung dieser landwirtschaftlichen Produktion notwendig ist. Die Einkommensbegriffe entsprechen ebenfalls den Definitionen der LGR. Als räumliche Abbildungsebene dienen 326 Regionshöfe, die weitgehend den Landkreisen in Deutschland entsprechen. Über diese starke regionale Differenzierung finden die sehr heterogenen natürlichen Standortbedingungen in Deutschland sowie die unterschiedlichen Betriebsstrukturen Berücksichtigung. Gleichzeitig wird hier durch eine kleinräumliche Ebene zur Untersuchung der Agrarumweltbeziehungen erreicht. Für jeden dieser Modellkreise wird eine aktivitätsanalytisch differenzierte Matrize aufgestellt.

Die Raumordnung entwickelt übergeordnete und umfassende Leitvorstellungen für eine ausgewogene, dem Wesen des Menschen gemäße Raumstruktur des gesamten Staatsgebietes und schafft zugleich Instrumente für deren Verwirklichung; konkret und schwerpunktmäßig bemüht sie sich um eine Beseitigung bzw. Reduzierung räumlicher Disparitäten und strebt so eine gleichwertige Entwicklung der Teilräume an. Raumordnung beschränkt sich somit nicht auf eine Zustandsbeschreibung, sie ist auf Veränderungen und zielorientiertes Handeln ausgerichtet.

Als raumprägender und mit anderen Nutzern um Flächen konkurrierender Wirtschaftssektor hat die Landwirtschaft vielfältige Beziehungen zur Raumordnung. Die Landes- und Regionalplanung entscheidet in dem Maße, in dem sie zur Lösung von Flächennutzungskonflikten beiträgt, auch über den Einfluss der Landwirtschaft auf die räumliche Entwicklung.

Weitere Informationen:

Oberbegriff für raum- bzw. flächenbezogene Planungen auf Bundes-, Landes-, Regions- und Gemeindeebene. Sie erfolgt durch Aufstellung von Plänen und Programmen, die darauf ausgerichtet sind, zweckmäßigste Maßnahmen zur Erreichung eines bestimmten Zieles innerhalb einer gegebenen Zeit einzusetzen.

Eine extensive, ungepflegte Gebirgsweide oberhalb der Kultivierungsgrenze.

Auch Freiteilbarkeit; Vererbung des landwirtschaftlichen Betriebes an alle Erbberechtigten. Es muß daraus jedoch keine tatsächliche Aufsplitterung eines Betriebes erfolgen. In der Regel dient der Grund und Boden als Teilungsmasse, während das eigentliche Gehöft von der Teilung ausgespart bleibt. Dennoch gibt es z.B. im südwestdeutschen Raum auch Hofgebäudeteilungen bis hin zum Stockwerkseigentum. Im Extrem kam es bei der Aufteilung von Stuben innerhalb von Häusern unter jeweils mehreren Eigentümern im Oberinntal und im Trentino zur Markierung der Zimmeranteile mit Kohlestrichen auf dem Boden.

Trotz notariell vollzogener Aufteilung des Erbgutes kann der Fortbestand des Betriebes gewahrt werden, wenn einer der Erben oder ein Pächter den Hof übernimmt, die anderen Erben in nichtlandwirtschaftlichen Berufen tätig sind und Pachtgeld beziehen. Die freie Teilbarkeit des Bodeneigentums ist den politisch-gesellschaftlichen Ideen des Liberalismus, der Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Das Prinzip, allen Erbberechtigten die gleichen Startchancen zu bieten, hat Vorrang vor der Sicherung des Hofes, der sogenannten Hofidee, die das Anerbenrecht prägt. Die Folge ist ein ständiger Auf- und Abbau der landwirtschaftlichen Betriebe.

Für die landwirtschaftliche Betriebsplanung auf lange Sicht bedeutet die Erbsitte der Freiteilbarkeit ohne Zweifel eine Erschwernis. Jede Generation muß neu disponieren und auch die Mühen des Betriebsaufbaus erneut auf sich nehmen. Nicht zuletzt führt die Mobilisierung des Bodens häufig zu überhöhten Bodenpreisen, die in keinem Verhältnis mehr zur Ertragsfähigkeit stehen und somit Überschuldungen zur Folge haben.

Auch wo jeder Erbe sein Erbteil für sich in Anspruch nimmt, bedeutet die Realteilung als vorherrschende Erbsitte nicht zwingend eine fortgesetzte Verkleinerung der landwirtschaftlichen Betriebe, weil durch Heirat und Zukauf sich die Betriebe auch wieder vergrößern lassen. Die Mobilität des Bodens ist in Realteilungsgebieten meist größer als in Gegenden mit vorherrschendem Anerbenrecht. Vor allem sind Stückelung und Gemengelage des Grundbesitzes in den Realteilungsgebieten meist sehr beträchtlich (Flurform). Das bedeutet überdurchschnittlich lange Fahrtzeiten, Erschwerung des Maschineneinsatzes etc.

Durch das Bestreben der Landwirte große Schläge zu bewirtschaften, werden vielfach Flächen getauscht bzw. zusammengelegt. Für den Betrachter sind dann auch in einem typischen Realteilungsgebiet die zugrundeliegenden kleinen Flurstücke nicht mehr erkennbar und vermitteln eine scheinbar normale Flächenstruktur.

Zu den besonderen Vorzügen der Realteilung gehört neben der größeren Erbgerechtigkeit, dass für jeden Erben Anreize zu wirtschaftlichem, und sozialem Aufstieg geschaffen sind, Tüchtigkeit und innovatives Handeln werden damit gefördert. Der Zwang zur Abwanderung großer Teile der jungen Generation ist daher in Realteilungsgebieten, die meist eine wachsende Bevölkerung aufweisen können, nicht so stark. Charakteristisch ist die berufliche Mischung von Landwirten und Nichtlandwirten. Viele Kleinbauern suchen eine Neben- oder Zuerwerbstätigkeit, so dass in den Realteilungsdörfern (z.B. in Süddeutschland) häufig ein reichhaltiges Handwerk und Gewerbe ausgebildet ist. Es erscheint fast konsequent, dass in diesem innovations- und gewerbefreundlichen Umfeld auch die Industrialisierung einen günstigen Ansatz fand.

Realteilung galt im mittleren Neckarraum von Heilbronn im N bis nach Tuttlingen im S und vom Ostrand des Schwarzwaldes bis zu einer östlichen Linie, die etwa von Mergentheim über Backnang, Göppingen, Münsingen, Sigmaringen bis Überlingen reicht. Sie galt außerdem im Oberrheintal und im Kraichgau.

Im größeren Teil des Schwarzwalds und im östlichen wie südlichen Teil des Landes wurden die landwirtschaftlichen Betriebe geschlossen vererbt. In den Randgebieten und in den früheren Kreisen Lörrach und Heidenheim waren Mischformen des Erbrechts maßgebend, die heute in weiten Teilen des früheren Realteilungsgebiets übernommen werden. Die weite Verbreitung der Freiteilbarkeit bewirkte eine starke Zersplitterung der LN in Baden-Württemberg.

Da die Aufteilung bei jedem Erbgang stattfindet, nimmt von Generation zu Generation die Kleinparzellierung der Flurstück zu. Das Ergebnis dieser Zersplitterung ist eine Vielzahl kleiner Parzellen, die zunehmend ineffizient zu bewirtschaften sind. Die Folge ist oft eine Neuordnung der Feldflur in Form von Flurbereinigungen und freiwilligen Zusammenschlüssen. Durch das Bestreben der Landwirte große Schläge zu bewirtschaften, werden vielfach Flächen getauscht bzw. zusammengelegt. Für den Betrachter sind dann auch in einem typischen Realteilungsgebiet die zugrundeliegenden kleinen Flurstücke nicht mehr erkennbar und vermitteln eine scheinbar normale Flächenstruktur.

Eine weitere Folge dieser Struktur ist ein hoher Anteil an Nebenerwerbslandwirten, die nebenbei ein Handwerk betreiben oder in der Industrie tätig sind.

Die Industrialisierung des Landes im 19. Jahrhundert hatte ihre Schwerpunkte in den Realteilungsgebieten: kleine Betriebsgrößen erzwangen den Zuerwerb. Die weite Streuung der Industrie ermöglichte die enge, für Baden-Württemberg charakteristische Symbiose von Landwirtschaft und Industrie. Diese Verbindung gewährte einen wichtigen Rückhalt in Krisenzeiten. Im Hegau und dem Bodenseeraum beispielsweise liegt Realteilung insbesondere in Altsiedelgebieten wie dem Bodenseeuferstreifen vor (kleinparzellierte, schmalstreifige Fluren, fortgeschrittene Angleichung der Betriebsgrößen, dichtbebaute, z.T. ummauerte Dörfer). Bei Intensivkulturen warfen die immer kleiner werdenden Betriebseinheiten noch ausreichenden Lebensunterhalt ab (z.B. Hagnau, Sipplingen).

Vergleicht man die Verdichtungszonen nach dem Landesentwicklungsplan mit der Verteilung nach dem Vererbungsrecht, fällt auf, dass die Anerbengebiete weitgehend ländlich geprägt sind, während die Verdichtungszonen Baden-Württembergs sich hauptsächlich mit dem Realteilungsgebiet in Deckung bringen lassen.

(s. a. Erbrecht)

Auch Weinberg, Weingarten, Wingert oder Wengert, eine für den Weinbau landwirtschaftlich genutzte Fläche in Steil-, Hang- oder Flachlage (trotz des Namensteils 'berg'). Dies kann ein relativ kleiner Bereich (in Besitz eines einzigen Eigentümers), aber genauso gut ein sehr großer Bereich sein, den sich viele Besitzer teilen. Es muss sich auch nicht in jedem Fall um eine zusammenhängend mit Rebstöcken bepflanzte Fläche handeln. Bei einer Zersplitterung spricht man von Streuweinberg.

Mehrere nebeneinanderliegende Einzelgrundstücke ergeben eine gemeinsame Einzel- oder Großlage mit vergleichbaren Standortbedingungen hinsichtlich Geologie und Klima, diese Lagen sind wiederum einem Weinbaugebiet zugeordnet.

Lagen und Weinbaugebiete stellen geographische Herkünfte dar und haben nur bedingt Aussagekraft auf die Weinqualität. In der Regel bilden Weinberge mehr oder weniger geschlossene Flächenareale, die besonders in den nördlichen Anbaugebieten klimatische Vorzüge besitzen und schon lange weinbaulich genutzt werden. Einzelne Rebanlagen im Gelände werden als Streuweinberge bezeichnet. Sie liegen oft im klimatischen Grenzbereich oder sind letzte Zeugen eines früher sehr umfangreichen Weinbaus. Besonders steile und schwer zu bewirtschaftende Weinberge fallen vielerorts der Sozialbrache anheim und verbuschen. Weinberge sind auf der Nordhalbkugel meist nach Süden oder Westen exponiert, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.

Je nach Steilheit der Lage sind traditionelle Weinberge zur Verringerung der Hangneigung mit Trockenmauern terrassiert. Durch die Rebflurbereinigung wurden viele historische Trockenmauern entfernt, um die maschinelle Bewirtschaftung zu erleichtern und die Zufahrt zu ermöglichen.

Eine moderne, wirtschaftlich genutzte Weinbergsanlage dient heute in aller Regel nur zur Produktion von Weintrauben, Tafeltrauben oder Rosinen. Gärtnerisch genutzte Rebenmischkulturen sind mit der Mechanisierung und Spezialisierung der Weinbaubetriebe zunehmend verschwunden. Vom Mittelalter bis etwa 1900 war es üblich, auch Obst, Gemüse und Kräuter auf derselben Fläche zur Eigenversorgung oder zur Vermarktung anzubauen, wobei die Rebe immer die Hauptfrucht darstellte. Zur weiteren Nebennutzung wurde das abgeschnittene Rebholz zum Heizen und entfernte Triebspitzen als Grünfutter für Tiere verwendet, heute dienen diese organischen „Abfälle“ als wertvolle Humuslieferanten. Auch herrscht heute der sortenreine Anbau vor, früher war es gebräuchlich, mehrere Sorten gemischt zu pflanzen. Traditionelle Einzelpfahlsysteme, wie sie heute noch teilweise an der Mosel und anderen Steillagengebieten vorzufinden sind, wichen der modernen Spaliererziehung am Drahtrahmen. Die Rebstöcke sind maschinengerecht angelegt, der Abstand der Rebzeilen ist gleichmäßig und beträgt in Direktzuglagen etwa 2 m, um Schmalspurtraktoren und Traubenvollernter optimal einsetzen zu können. Die Stockabstände liegen bei 1 bis 1,20 Metern. Die Rebzeilen selbst verlaufen meist in senkrechter Linie zum Hang. Bei quer ziehenden Zeilen, die jeweils abgeböscht sind, spricht man von Querterrassierung, was besonders in sehr steilen Flächen eine Bewirtschaftung ermöglicht.

Die Neuanlage von Weinbergen ist in allen EU-Ländern genehmigungspflichtig. In der Regel wird dies in Deutschland durch Landesverordnungen geregelt. Sofern der angebaute Wein nur dem Eigenverbrauch dient, ist eine Fläche bis zu einem Ar genehmigungsfrei.

Weinberge sind vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften und die mit am stärksten beeinflussten Agrarökosysteme. Meist werden sie sehr intensiv bewirtschaftet und als Monokulturen gesehen, andererseits sind sie aber auch bedeutende Rückzugsgebiete von Pflanzen und Tieren. Sie bilden ein eigenes Ökosystem, denn zum Weinberg gehören nicht nur die Rebzeilen, sondern auch weitere Kulturlandschaftselemente wie Trockenmauern, Stützmauern, Steinriegel, Hohlwege, Raine und Hecken, welche auch das typische Landschaftsbild von durch Weinbau dominierten Landschaften entscheidend mitprägen.

Durch die Flurbereinigung in den 1960er und 1970er Jahren, der damit verbundenen Schaffung von größere Parzellen und durch den in den letzten Jahrzehnten vermehrten Einsatz von Maschinen zur Bewirtschaftung der Weinberge änderten sich die Bedingungen. Trotzdem ist auch hier noch die Schaffung von ökologischen Nischen möglich.

Weitere Informationen:

Siehe Weinrebe

In der EU-Statistik sind Rebflächen die mit Reben (Keltertrauben, Tafeltrauben) bestockten Flächen und Jungfelder, unabhängig davon, ob sie im Ertrag stehen oder nicht, sowie die Rebbrache als gegenwärtig nicht mit Reben bestockten Flächen, die für eine Bepflanzung mit Reben vorbereitet werden. Rebschulen und Rebschnittgärten einschließlich der Unterlagenschnittgärten zählen ab 2010 zu den Baumschulen.

Weitere Informationen:

Der Rebstock oder Weinstock ist die kultivierte Wuchsform der Weinrebe. In der Regel sind die Rebsetzlinge (Setzhölzer) heute Pfropfreben, bei denen auf eine Unterlage aus einer reblaustoleranten Unterlagensorte ein Reis (kleiner Zweig) einer edlen Rebsorte aufgepfropft wird. Damit werden die Eigenschaften beider Rebsorten kombiniert, insbesondere die Reblausresistenz des (amerikanischen) Wurzelstocks mit den die Weinqualität bestimmenden Eigenschaften der aufgepfropften (europäischen) Edelreiser. Je nach Erziehungssystem erhält das alte Holz eine charakteristische Form. In der Vegetationsruhe (Winter bis Frühjahr) wird der Rebstock geschnitten. Der dann im Frühjahr austretende, reichhaltige Wundsaft wird Rebtränen, Rebwasser oder Rebenblut genannt.

Die biologische Uhr bestimmt die Leistungsfähigkeit des Rebstocks. Der erste Ertrag stellt sich oft erst im dritten Jahr ein, bis zum 20. Jahr trägt er reichlich. Mit zunehmendem Alter verliert der Rebstock jedoch seine Fruchtbarkeit, er beginnt weniger Früchte zu bilden, diese sind aber im Hinblick auf die Konzentration der Inhaltsstoffe denen von jüngeren Reben oft überlegen. Je älter ein Weinstock, desto tiefer reichen seine Wurzeln (abhängig von der Unterlagensorte), mit denen er dann auch in trockenen Sommerperioden immer noch genug Wasser aus den Boden ziehen kann.

Weitere Informationen:

Die Rechtsform ist der allgemein rechtliche Rahmen eines Unternehmens zur Regelung von Personen- und Gruppeninteressen im Innen- und im Außenverhältnis:

Den landwirtschaftlichen Betrieben sind mit Rücksicht auf die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der Agrar- und Unternehmensstruktur steuerliche Erleichterungen eingeräumt. Diese gelten für gewerbliche Unternehmen im Agrarsektor nicht oder nur eingeschränkt.

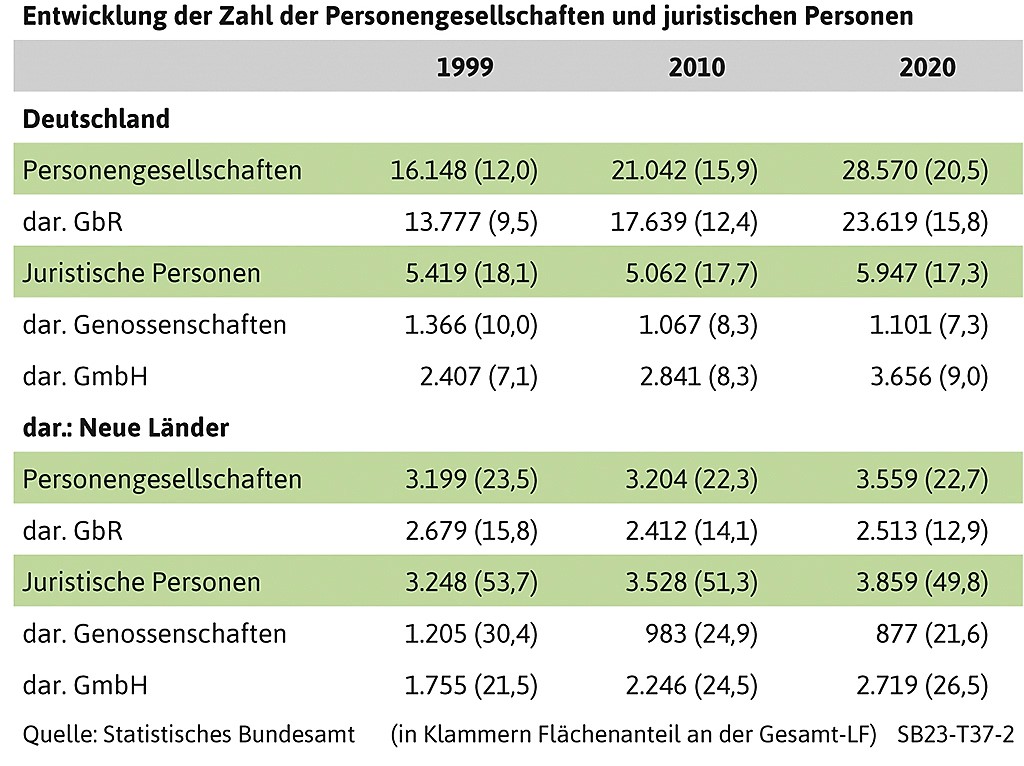

Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland nach Rechtsformen 2020

Nach Rechtsformen betrachtet dominieren die landwirtschaftlichen Einzelunternehmen, die in der Regel als Familienbetriebe geführt werden. Nach Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 zählen 87 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Deutschlands zu den Einzelunternehmen und 11 Prozent zu den Personengesellschaften. 2 Prozent der Betriebe gehören zur Rechtsform der juristischen Personen (GmbH, Genossenschaft, AG). Allerdings bewirtschaften Einzelunternehmen nur 62 Prozent der Fläche. Personengesellschaften und juristische Personen weisen dagegen mit 21 bzw. 17 Prozent relativ hohe Flächenanteile aus. Juristische Personen existieren vor allem in den neuen Bundesländern. Sie bewirtschaften dort 50 Prozent der Fläche.

Quelle: Statistisches Bundesamt nach DBV Situationsbericht 2023

Nach Rechtsformen betrachtet dominieren in Deutschland die landwirtschaftlichen Einzelunternehmen, die in der Regel als Familienbetriebe geführt werden. So zählten 2013 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Deutschlands zu den Einzelunternehmen und 8 Prozent zu den Personengesellschaften.

Als Einzelunternehmen wird die von einer einzelnen natürlichen Person betriebene selbstständige Betätigung bezeichnet. Grundsätzlich ist das Einzelunternehmen dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber sein Unternehmen ohne Gesellschafter führt. Der Einzelunternehmer haftet unbeschränkt und allein für die Verbindlichkeiten seines Unternehmens mit seinem Betriebs- und auch mit seinem Privatvermögen.

Knapp 2 Prozent der Betriebe gehörten zur Rechtsform der juristischen Personen (GmbH, Genossenschaft, AG). Vor allem durch zahlreich neu entstandene GmbHs ist die Zahl der juristischen Personen zwischen 2010 und 2013 von rund 5.100 auf rund 5.300 angestiegen (einschließlich juristische Personen des öffentlichen Rechts). In den neuen Bundesländern ist die vergleichsweise hohe Zahl von 3.800 Kapitalgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und Aktiengesellschaften tätig. Im früheren Bundesgebiet haben 1.400 Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Person gewählt.

Die Zahl der Personengesellschaften und GmbHs hat seit 1999 deutlich zugelegt, während Einzelunternehmen aber auch Genossenschaften deutlich weniger geworden sind. Die starke Zunahme der Personengesellschaften, vor allem in Form von Gesellschaften bürgerliches Rechts (GbR), hat besonders im früheren Bundesgebiet stattgefunden.

Personengesellschaften sind regelmäßig gekennzeichnet durch ein persönliches Verhältnis unter den Gesellschaftern. Diese verfolgen mit der Gründung der Gesellschaft einen gemeinsamen Zweck. Ein Wechsel eines Gesellschafters ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der anderen Gesellschafter möglich; der Austritt aller Gesellschafter führt zum Erlöschen der Gesellschaft. Die Gesellschafter haben die

Verpflichtung, die vertraglich vereinbarten Beiträge zu leisten.

GmbHs sind eine in der LuF, vor allem in den östlichen Bundesländern, verbreitete Gesellschaftsform. Die Organisation der GmbH ist einfach, sie hat im Regelfall nur zwei Organe: den Geschäftsführer, der nicht aus dem Kreis der Gesellschafter bestellt werden muss, und die Gesellschafterversammlung. Der Geschäftsführer ist im Innenverhältnis der Gesellschafterversammlung gegenüber grundsätzlich weisungsgebunden. Bei der GmbH ist die Haftung der Gesellschafter auf die Stammeinlage beschränkt. ....

Vor allem durch zahlreiche neu entstandene GmbHs ist die Zahl der juristischen Personen zwischen 2010 und 2020 von rund 5.100 auf rund 5.900 angestiegen (einschließlich juristische Personen des öffentlichen Rechts). In den neuen Bundesländern ist eine vergleichsweise hohe Zahl von 3.900 Kapitalgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und Aktiengesellschaften tätig. Im früheren Bundesgebiet haben 2.100 Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Person gewählt. Von den juristischen Personen werden in Deutschland rund 17 Prozent der Landwirtschaftsfläche bewirtschaftet, Tendenz insgesamt leicht abnehmend. Während der Flächenanteil der Agrargenossenschaften deutlich rückläufig ist, nimmt der Bewirtschaftungsanteil der GmbHs kräftig zu.

Quelle: Statistisches Bundesamt nach DBV Situationsbericht 2023

Im Osten Deutschlands haben die landwirtschaftlichen Personengesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG zugenommen. Von GmbHs werden mittlerweile 9 Prozent der Agrarfläche Deutschlands bewirtschaftet. Im Osten Deutschlands sind es sogar entsprechend 27 Prozent.

Weitere 22 Prozent der Fläche werden dort von Agrargenossenschaften bewirtschaftet. Genossenschaften verfolgen als Wertegemeinschaften in der Regel wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ziele ihrer Mitglieder, die über jene reiner Wirtschaftsbetriebe hinausgehen. Grundlegende genossenschaftliche Werte sind etwa Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit, Billigkeit und Solidarität. Grundsätzlich ist eine Gleichberechtigung der Mitglieder gegeben.

Besonders stark ging die Zahl der Einzelunternehmen zurück. Die Einzelunternehmen stellen nach Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 zwar 87 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe, bewirtschaften aber nur 62 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Zehn Jahre zuvor betrug ihr Bewirtschaftungsanteil noch 66 Prozent, zwei Jahrzehnte zuvor lag ihr Anteil sogar noch bei 70 Prozent..

Weitere Informationen:

Zweite Art von Zersetzern (s.a. Destruenten), die die zerkleinerten organischen Überreste schließlich ganz in ihre anorganischen Ausgangsbestandteile zerlegt, d.h. zu pflanzenverfügbaren Nährstoffen mineralisiert. Man bezeichnet die Reduzenten deshalb auch als Mineralisierer.

Es sind heterotrophe Euglenen (Algen), Bakterien und Pilze, die dafür sorgen, dass sich nicht beliebig viel totes organisches Material ansammelt. Sie leben von diesem Material, bauen es um und ab. Auf diese Weise sorgen Zersetzer dafür, dass sich der Kreislauf der Nährstoffe schließt.

Die Ziele der 1962 eingeführten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Vor dem Hintergrund von Unterversorgung und Hunger in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren, dem hohen Anteil der Ausgaben für Lebensmittel an den Haushalten und den ausgeprägten strukturellen Einkommensproblemen in der Landwirtschaft kam der Ernährungssicherung und der Produktivitätssteigerung in den 1960er Jahren große Bedeutung zu. Zur Regelung der Agrarmärkte wurden Marktordnungen geschaffen, was ein "grundlegender Konstruktionsfehler" war: Durch Marktordnungen für landwirtschaftliche Produkte sollten die Preise angehoben, die Landwirte geschützt und deren Einkommen verbessert werden. Kennzeichnend für die meisten Marktordnungen waren ein hoher Außenschutz, Mindesterzeugerpreise (die über dem Weltmarktpreis lagen) und staatliche Aufkäufe zur Preisstützung (Interventionssystem) sowie Exportsubventionen, um Überschüsse auf dem Weltmarkt absetzen zu können.

"Milchseen", "Butter-" und "Getreideberge" sind Metaphern, welche die Öffentlichkeit in den späten 1970er und den 1980er Jahren mit der Agrarpolitik verband, ebenso wie ausufernde Agrarausgaben und subventionierte Agrarexporte mit negativen Auswirkungen auf die Erzeuger in Entwicklungsländern. In den 1980er Jahren wurden von der Gesellschaft zunehmend negative ökologische Auswirkungen der Intensivierung und regionalen Spezialisierung der Landwirtschaft wahrgenommen.

Mehrere Reformen bereiteten den Weg zur Reform der GAP in en zwanziger Jahren. Heute sieht man in der GAP eine Partnerschaft zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft, zwischen Europa und seinen Landwirten.

Die GAP ist eine gemeinsame Politik für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie wird aus den Mitteln des EU-Haushalts auf europäischer Ebene finanziert und verwaltet.

Um die europäische Landwirtschaft auf die Zukunft auszurichten, hat sich die GAP im Laufe der Jahre an den Wandel der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angepasst.

Die CAP 2023–2027 trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Unterstützung für Landwirte und Interessenträger im ländlichen Raum in den 27 EU-Ländern beruht auf dem Rechtsrahmen für die GAP 2023–2027 und den in den von der Kommission genehmigten GAP-Strategieplänen aufgeführten Optionen. Die genehmigten Pläne sollen einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des europäischen Grünen Deals, der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie leisten.

Die Landwirtschaft kann man nicht mit anderen Wirtschaftszweigen vergleichen, da sie besonderen Bedingungen unterliegt:

Landwirte sollen nicht nur kosteneffizient arbeiten, sondern auch nachhaltig. Gleichzeitig sollen sie unsere Böden und unsere Artenvielfalt erhalten.

Unternehmerische Unsicherheiten und die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt rechtfertigen die wichtige Rolle, die der öffentliche Sektor für die Landwirte spielt. Die GAP setzt folgende Maßnahmen ein:

Mit der reformierten GAP sollen

Die wichtigsten Elemente der Politik sind:

Um Stabilität und Planungssicherheit zu gewährleisten, bleibt die Einkommensstützung ein wesentlicher Bestandteil der GAP. Dabei gibt es unter anderem folgende Änderungen:

Die GAP schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Landwirte ihre Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen Dazu gehören:

Lebensmittelerzeugung

Entwicklung des ländlichen Raums

Umweltverträgliche Bewirtschaftungsmethoden

Weitere Informationen:

Fähigkeit des Bodens, im Stoffkreislauf zwischen Abbau und Aufbau ein Gleichgewicht herzustellen.

Zusammenfassender Begriff für alle Gehöftformen mit schematischer Anordnung der Einzelbauten.

(s. a. Hofformen, Einheitshof, Gehöft, Regelgehöft)

Grundtyp der Gehöftformen, der durch die unregelmäßige Anordnung der einzelnen Gehöftbauten gekennzeichnet ist. Wichtigster Einzeltyp ist das "Haufengehöft" mit seinem Schwerpunkt im mittleren Bayern.

(s. a. Hofformen, Einheitshof, Gehöft, Regelgehöft)

Erreichen eines naturnäheren Zustandes im Sinne eines historisch begründeten Zustandes. Der Begriff umfasst den weitestgehenden Ansatz bezüglich des Zeithorizonts und des Zielerreichungsgrades (z.B. Hochmoorregeneration).

Bezeichnung für eine Landwirtschaftsvariante, bei der Böden, Wasserkreisläufe, Vegetation und Produktivität kontinuierlich besser werden. Regenerative Landwirtschaft hat das übergeordnete Ziel, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken entlang der Wertschöpfungskette zu fördern. In diesem dynamischen Konzept werden verschiedene Aktivitäten und Technologien miteinander verknüpft.

Im Zentrum der Betrachtungen steht dabei die Einbettung von Maßnahmen rund um das Thema Klimaschutz und Bodengesundheit (Förderung humusbildender Prozesse und Aktivierung der Bodenbiologie), in einem ganzheitlichen Agrarökosystem. Weitere Aspekte darin sind die Erbringung von Ökosystem-Dienstleistungen, Erhöhung der Biodiversität, Wasserqualität und das Schließen von Nährstoffkreisläufen. Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und zugekauften Düngemitteln soll weitgehend oder ganz reduziert werden.

Im Kern geht es bei diesem Ansatz um eine ausgeglichene Balance zwischen Umweltzielen und produktiver Landwirtschaft. Eine verbindliche Definition für diese Produktionsweise gibt es nicht und kann es vielleicht auch nie geben.

Erklärtes Ziel der Regenerativen Landwirtschaft ist ein konsequenter Bodenschutz, Verminderung von Nährstoffverlusten und Verringerung des Einsatzes externer Betriebsmittel. In der Wissenschaft wird intensiv diskutiert, ob die Regenerative Landwirtschaft ein Modell zur Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie der EU sein könnte. Daneben beginnen weitere Elemente der 'Lebensmittelkette' (Konzerne des vor- und nachgelagerten Bereiches), Regenerative Landwirtschaft als zukunftsfähiges und nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren.

Entsprechend ist es durchaus wünschenswert, einige der propagierten Elemente wie den konsequenteren Zwischenfruchtanbau, eine verringerte Bodenbearbeitungsintensität, die Integration der Tierhaltung oder die Ausweitung von Fruchtfolgen zu stärken. Diese Elemente sowie die Untergrundlockerung haben eine solide wissenschaftliche Basis. Wenn es gelingt, diese Elemente mit Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung (z. B. Anbau von Leguminosen und Mischkulturen, blühende Untersaaten, Hecken, Blühstreifen, Dauerkulturen) und einer gewissen Mäßigung im Betriebsmitteleinsatz zu verbinden, entstehen nachhaltige, ressourceneffiziente Anbausysteme mit einem hohen Bodenschutzstandard. Der Betriebsleiter muss allerdings bereit sein, auf Maximalerträge zu verzichten.

Weitere Informationen:

Auch cloud seeding; dabei werden vom Flugzeug aus Silberjodidkristalle oder Kohlensäureschneekristalle in bereits vorhandene Wolken gestreut. An ihnen können die Wassertröpfchen der Wolke anfrieren, so dass größere Eispartikel entstehen, die beim Ausfallen eine Chance haben, als Regen den Erdboden zu erreichen. Man rechnet nur bei der Hälfte der Einsätze mit tatsächlichem Regeneintritt.

Die Anwendung des Verfahrens ist besonders in den ausgedehnten Halbtrockengebieten der Erde, z.B. im Mittelwesten der USA, in Kalifornien, in Israel oder der Pampa Argentiniens sinnvoll. In diesen Regionen kommt es bei sommerlicher Einstrahlung zwar zur Bildung von Konvektionswolken, doch nicht zu Regen. In den Schönwetterkumuli bleiben die Wolkentröpfchen so klein, dass sie vom Aufwind in der Schwebe gehalten werden, oder beim Ausfallen in der ungesättigten Luft unter der Wolke restlos verdunsten.

Im Gegensatz zum Bewässerungsfeldbau die Form des Ackerbaus, bei welcher der zur Verfügung stehende Niederschlag alleiniger Feuchtigkeitsspender für das Wachstum der angebauten Feldfrüchte ist. Die Grenze des Regenfeldbaus ist die Trockengrenze des Anbaus. Diese kann durch extensivere Anbaumethoden, z.B. durch dry farming in Richtung der Trockengebiete verschoben werden.

Unter den Regenfeldbau fallen alle Fruchtfolgen und Brachflächen, die nicht dauernd bewässert werden. Typische Nutzpflanzen für die regenabhängige Fruchtfolge sind Getreide, Gemüse, Viehfutterpflanzen und Wurzelgemüse.

Beim Regenfeldbau ist je nach jährlicher Niederschlags- und Temperaturverteilung zwischen Dauerfeldbau (ganzjähriges Pflanzenwachstum, mehrere Ernten pro Jahr, Immerfeuchte Subtropen) und Jahreszeitenfeldbau zu unterscheiden. Der Jahreszeitenfeldbau wird weiter in den Regenzeitfeldbau (gleichbedeutend mit Trockenfeldbau, Wechselfeuchte Tropen ), in den Sommerfeldbau (Kälteruhe im Winter, gemäßigte Breiten), in Winterfeldbau (Trockenruhe im Sommer, sommertrockene Subtropen) und in das Trockenfarmsystem (Dry Farming) unterteilt.

Die Flächen des Regenfeldbaus blieben von 1961 bis 2008 nahezu gleich, mit einem leichten Trend zur Abnahme. Gleichzeitig stieg der Umfang an Bewässerungsflächen an.

Regenmenge in mm (= l je m²), die in einer festgelegten Zeit versickert bzw. gespeichert werden kann.

Bezeichnung für Wälder, die durch ein besonders feuchtes Klima aufgrund von meist mehr als 2000 mm Niederschlag im Jahresmittel gekennzeichnet sind (zum Vergleich: Das Flächenmittel für Deutschland betrug 2019 nur 735 mm Niederschlag). Wegen der markant unterschiedlichen Klimabedingungen unterscheidet man gemäß der Klimazonen zwischen den Regenwäldern der Tropen (die in wenigen Regionen in subtropische Regenwälder übergehen) und jenen der Gemäßigten Breiten. Im weiteren Sinne werden mitunter auch die Feuchtwälder der Tropen und Subtropen als Regenwälder behandelt.

Demnach ist der Begriff weder physiologisch noch physiognomisch eindeutig definiert. Neben den tropischen Regenwäldern gibt es in der Literatur Regenwälder an der Pazifikküste Nordamerikas, an der Westküste Chiles (z. B. den Valdivianischen Regenwald") und Neuseelands sowie verschiedene Regenwälder in humid Gebirgen (wie in Tasmanien). Außer, dass es dort viel regnet, haben diese Wälder strukturell und ökologisch wenig gemeinsam.

Weitere Informationen:

Regenwürmer (Lumbricidae) gehören zum Stamm der Ringel- bzw. Gliederwürmer (Annelida) und gelten als Nützlinge. Eine der größten und häufigsten einheimischen Arten ist der gemeine Regenwurm oder Tauwurm (Lumbricus terrestris). Er wird 9-15 cm lang (in Ausnahmefällen bis 30 cm) und bis zu 1 cm dick. Weltweit waren 2008 etwa 670 Arten der Regenwürmer (der Familie Lumbricidae) bekannt.

Regenwürmer ernähren sich von abgestorbenen, verfaulten Pflanzenteilen. Diese werden bei der Passage durch den Verdauungstrakt zu Kothumus verarbeitet und in kleinen Haufen meist an den Öffnungen der Gänge ausgeschieden. Besonders in der Nacht ziehen Regenwürmer abgefallene Blätter von der Erdoberfläche in ihre Wohnröhren, wodurch der Prozess der Verrottung beschleunigt wird. Durch das Graben wird der Boden durchmischt, gelockert und belüftet. Das Eindringen von Regenwasser wird dadurch erleichtert. So ist die Bodenfruchtbarkeit unserer Ökosystem wesentlich von der Tätigkeit der Regenwürmer abhängig.

Pro Hektar finden sich in einem gut bewirtschafteten Acker in der biologische Landwirtschaft eine bis drei Millionen Regenwürmer. Zusammen wiegen sie rund 1,4 Tonnen – etwa so viel wie zwei Kühe.

Weitere Informationen:

Übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende Planung für das Gebiet einer Planungsregion.

Als „Regionalvermarktung“ ist eine an regionale Merkmale und regional definierte Qualitäten geknüpfte Angebotspolitik zu verstehen für Produkte wie z.B. Agrarprodukte, Holz, Lebensmittel oder auch touristische Leistungen innerhalb einer definierten Region.

Die Begriffe „Region“ oder „von hier“ sind gesetzlich nicht geschützt und werden von Produzenten und Verbrauchern unterschiedlich interpretiert und verwendet. Auch existiert weder in der Praxis noch in der Literatur eine einheitliche Definition der Begriffe.

Regionen können sich geographisch definieren, gleichzeitig aber auch historisch-kulturell oder politisch-administrativ. Hinzu kommen unterschiedliche Vorstellungen von Regionalität. Verbraucherbefragungen zeigen, dass zum Beispiel in kleinstrukturierten Regionen Süddeutschlands regionale Herkunft sehr viel kleinräumiger beschrieben wird als beispielsweise in Norddeutschland.

Die Anbieter können selbst bestimmen, wie groß „ihre“ Region ist, und dürfen mit eigenen Marken oder Siegeln für ihre Produkte werben. Weil es inzwischen eine unüberschaubare Anzahl an regionalen Herkunftskennzeichnungen gibt und die Kriterien für ihre Vergabe zum Teil sehr unterschiedlich sind, sorgen die Siegel häufig für mehr Unsicherheit statt für Transparenz.

Einzelne Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels bestimmen die regionale Herkunft ihrer Produkte dadurch, dass zuliefernde Erzeugerbetriebe in einem bestimmten Radius (meist 30 bis 50 Kilometer) um den jeweiligen Markt lokalisiert sind. Andere Handelsketten weiten die regionale Herkunft auf Deutschland aus, teilweise wird Österreich einbezogen oder gar der gesamte deutschsprachige Raum.

Um dem Fehlen einer belastbaren gesetzlichen Definition und der Heterogenität der Verbraucherdefinitionen gerecht zu werden, bietet sich im digitalen Zeitalter die Blockchain-Technologie an. Mithilfe einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit, personalisierten und voreingestellten Präferenzen können Verbraucher QR-Codes auf der Verpackung mithilfe von Smartphone-Apps oder Terminals im Einzelhandel prüfen. Bei weiterverarbeiteten Produkten lässt sich beispielsweise die Länge des Transportwegs nach prozentualer Berechnung der einzelnen Zutaten ermitteln. Es können Synergien mit bestehenden Warenwirtschaftssystemen entlang der Versorgungskette geschaffen werden, wenn etwa Erzeuger, Verarbeiter und Händler ihre Daten digitalisieren und diese wiederum mit Daten aus weiteren Datenbanken mit Produktinformationen ergänzt werden. Um diese Informationen flächendeckend zwischen verschiedenen Herstellern und Zulieferern übertragen zu können, müssen allerdings einheitliche Standards und Schnittstellen geschaffen werden. Damit können der Lebensmitteleinzelhandel und Produzenten das Fehlen der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien als Chance wahrnehmen und dem Verbraucher mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien begegnen.

Nähe ist nicht alles. Ein weiterer Faktor, der für die Käufer von regionalen Lebensmitteln eine wichtige Rolle spielt, ist die Art und Weise der Erzeugung: Die Mehrheit der deutschen Verbraucher (72 Prozent) wünscht sich eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Herstellung. Das kann bei einzelnen regionalen Produkten auch bedeuten, dass ihre Umweltbilanz schlechter aussieht als die von importierter Ware. Das spielt vor allem bei saisonalen Produkten eine Rolle, bei denen sich beispielsweise die Treibhausgasemissionen eines langen Transportweges durch große Transportvolumina ausgleichen. Um Transparenz zu schaffen, ist es daher wichtig, nicht nur die Herkunft der Rohstoffe, sondern auch die Verarbeitungsbedingungen und den Sitz des Unternehmens aktiv zu kommunizieren.

Ein zentraler Punkt bei der noch ausbaufähigen Regionalvermarktung sind die fehlenden Vermarktungsstrukturen für Lebensmittel aus der Region. Anders als bei Bio-Produkten gibt es noch kaum Kooperationen oder Partnerschaften zwischen den regionalen Erzeugern und dem Handel, sodass Beschaffungs- und Absatzstrukturen erst geschaffen werden müssten.

Weitere Informationen:

Der Regosol (von griechisch „rhegos“ = Decke oder bedecken) ist ein Boden mit Ah/ilC-Profil aus carbonatfreiem oder carbonatarmem (<2 Masse-%) Kiesel oder Silikatlockergestein (Sand) ohne Andeutung eines Bv-Horizontes. Der Bodentyp weist zwei Horizonte auf und wird in der deutschen Bodensystematik in die Klasse R (Ah/C-Böden) eingeteilt.

Sand ist das klassische Ausgangsmaterial für Regosole, da andere kalkarme bis kalkfreie Lockermaterialien (< 2 % CaCO3) äußerst rar sind. Wenn dieser an der Oberfläche ansteht, so liegt vorerst nur ein Horizont („reiner Sand“) vor. Sobald sich eine Besiedlung mit Pflanzen einstellt, kommt es zur Bildung von Humus, so dass sich an der Oberfläche ein zweiter Horizont („humoser Sand“) bildet. Dieses Anfangsstadium wird als Lockersyrosem bezeichnet. Sobald der humose Horizont eine Mächtigkeit von über 2 cm erreicht, ist der Boden ein Regosol. Damit ist die Bodenentwicklung aber nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf kommt es durch die Verwitterung zur Verbraunung und Verlehmung, so dass sich ein B-Horizont bildet und das Folgestadium erreicht wird (nährstoffarme Braunerde). Am Ende der Bodenentwicklung steht der Podsol.

In Mitteleuropa kommen Regosole nur auf jungen Oberflächen vor, da sie sich im Zug der Bodenentwicklung relativ schnell zu Braunerden und Podsolen weiterentwickeln. Längerfristige oder gar dauerhafte Regosole gibt es nur auf erosionsanfälligen Standorten. Das sind in erster Linie Küstendünen im Stadium der Graudüne. Darüber hinaus sind Regosole heutzutage aufgrund menschlicher Tätigkeit allgemein weit verbreitet. In erster Linie auf erodierten Flächen durch unangepasste Nutzung. Auch Materialverlagerungen im Zuge des Tiefbaus oder Truppenübungsplätze mit sandigem Untergrund können genannt werden. Weltweit sind Regosole in Trockengebieten mit sandigen Wüsten und Halbwüsten weit verbreitet. Dort sind sie wegen der geringen Biomasseproduktion und der ständigen Winderosion auch häufig das Endstadium der Bodenbildung.

Der Regosol besitzt laut Deutscher Bodensystematik die Horizontabfolge Ah/ilC.

Ah: Der Oberbodenhorizont (A) ist humos (h). Er besitzt eine Mächtigkeit von mindestens 2 cm und maximal 40 cm (durchschnittlich 10–20 cm). Der A-Horizont geht direkt in ein Lockergestein über. Unter landwirtschaftlicher Nutzung kann auch die Bezeichnung Ap (p = gepflügt) vorkommen.

ilC: Das Ausgangsmaterial (C) ist locker (l) und kalkarm bis kalkfrei (i = silikatisch; ≤ 2 Gew.% Kalk). In der Regel handelt es sich um Sand (z. B. Flug-, Geschiebesand). Das Material ist weitgehend unverwittert und muss eine Mächtigkeit von mindestens 30 cm haben.

Regosol aus glazifluviatilen Sedimenten

(Schweiz, Zentralalpen)

Regosole entwickeln sich aus carbonatfreien oder carbonatarmen Kiesel- oder Silikatlockergesteinen (z. B. Dünensand, Geschiebesand, glazifluviatilen oder fluvioglazialen und glazialen Sedimenten). Aufgrund des vergleichsweise nährstoffarmen Ausgangsgesteins sind Regosole in der Regel nährstoffarm und sauer. Sie eignen sich für den Waldbau und für die landwirtschaftliche Nutzung, wenn ausreichend Düngemittel die Nährstoffarmut ausgleichen.

Quelle: Alexander Stahr

Sand kann kaum Wasser und Nährstoffe speichern. Von daher sind Regosole Risikostandorte für Trockenstress und Nährstoffmangel. Wegen des Einzelkorngefüges von Sand ist das Material sehr erosionsanfällig. Vorteile von Sand sind eine gute Bearbeitbarkeit, Durchwurzelbarkeit, Durchlüftung und Erwärmbarkeit. Der pH-Wert kann stark schwanken. Auf den meisten Sanden sind sie sehr niedrig; nur an Küsten wegen der Muschelschalen sehr hoch. Durch die niedrige Nährstoffhaltefähigkeit von Sand kommt es aber zu einer schnellen Entkalkung, so dass die Werte mit der Zeit sinken. Regosole entwickeln sich unter guten Bedingungen weiter zur Braunerde.

Regosole sind prinzipiell landwirtschaftlich nutzbar. Wegen der Eigenschaften des sandigen Ausgangsmaterials (Nährstoffarmut, niedrige pH-Werte, Erodierbarkeit und geringen Wasserhaltefähigkeit) sind die Ertragserwartungen aber gering und unsicher. Im Anbau befinden sich Kulturen mit geringen Ansprüchen (Roggen), solche die lockere, warme Böden bevorzugen (Spargel, Kartoffeln) oder Generalisten (Mais).

Mögliche Maßnahmen zur besseren Ackernutzung sind z. B. Bewässerung, regelmäßige und angepasste Düngung oder Humusanreicherung durch organische Düngung (Verbesserung der Haltekapazität von Nährstoffen und Wasser). Insbesondere der Erosionsschutz muss beachtet werden, vor allem wenn der vorliegende Regosol erst durch Erosion entstanden ist.

Sandböden werden in Mitteleuropa oft forstwirtschaftlich genutzt (Kiefern). In den Dünengebieten der Küsten ist eine landwirtschaftliche Nutzung weder möglich noch zweckmäßig. Der Dünengürtel ist wichtig für Natur- und Küstenschutz.

Wiederherstellung von bestimmten Ökosystemfunktionen (einschließlich best. ökologischer Prozesse) bzw. Ökosystemleistungen gemäß eines historischen Referenzzustandes (z.B. Wiederververnässung eines degradierten Hochmoores, Wiederherstellung der Fließgewässerdynamik).

Siehe Bodenbewertung

Bezeichnung für eine lineare Siedlung mit lockerer Reihung von Höfen. Dabei folgt die Gehöftreihung direkt oder parallel einer natürlichen oder künstlichen Leitlinie. Als Leitlinien dieser meist durch gelenkte Waldrodung und Neulandgewinnung entstehenden Ortsform dienen Deiche, Uferdämme, Kanäle und Wege. Hinter den aufgereihten Höfen liegen die meist langen Parzellen (Hufen) rechtwinklig zur Siedlungsachse und reichen oft bis zur Gemarkungsgrenze. In waldreichen Gebieten, vor allem der Mittelgebirge, enstanden die Waldhufendörfer. Marschhufendörfer wurden angelegt im Schutze der Deiche und Uferdämme der See- und Flussmarschen in Niederungsgebieten. Moorhufendörfer entstanden als Siedlungen der Moorkultivierung an geradlinigen Wegen oder Kanälen.

(s. a. Zeilendorf, Straßendorf)

Haltungsform in der Tierproduktion, die häufig bei der Mast von Schweinen, Bullen oder Geflügel angewendet wird. Dabei sind alle Tiere beim Aufstallen ungefähr gleich alt und gleich schwer, erreichen etwa gleichzeitig das angestrebte Produktionsziel und verlassen somit gemeinsam den Stall wieder, z.B. zum Schlachten. Nach gründlichen Maßnahmen zur Stallhygiene erfolgt die Neubelegung mit einem ganzen, geschlossenen Bestand.

Dem Rein-Raus-Verfahren steht als gegensätzliche Methode das kontinuierliche Verfahren gegenüber, bei dem sich in einem Stall Tiergruppen verschiedener Mastabschnitte befinden und die Zu- und Abgänge laufend erfolgen.

Eine Flurform, bei der ein Parzellentyp vorherrschend ist.

Roheinkommen minus Lohnanspruch der familieneigenen Arbeitskräfte = Verzinsung des Aktivkapitals plus Unternehmergewinn.

Der Anbau von nur einer Kulturpflanzenart, bezogen auf eine bestimmte Fruchtfolge oder in Form einer Monokultur.

Aussaat einer einzigen Pflanzenart im Unterschied zur Gemengesaat.

Bezeichnung für die Getreidekörner der Pflanzenarten Oryza sativa und Oryza glaberrima. Oryza sativa wird weltweit in vielen Ländern angebaut, Oryza glaberrima (auch „afrikanischer Reis“ genannt) in Westafrika. Zur Gattung Reis (Oryza) gehören außer diesen beiden Reispflanzen noch wenigstens weitere 17 Arten, die aber nicht domestiziert wurden.

Die neue Hybrid-Sorte Nerica (New Rice for Africa, "Neuer Reis für Afrika") verbindet die Vorteile der beiden Kulturreispflanzen.

Von Oryza sativa gibt es mittlerweile über 120.000 Sorten, die ihn befähigen, sowohl in Höhen von 2000 Metern über NN sowie im Sumpf, im Wasser oder in sehr trockenen Gebieten zu gedeihen.

Die Reispflanze gehört wie die anderen Getreidearten zur Familie der Süßgräser. Reis hat kleine Ährchen als Blütenstände, die in der Regel zwei sterile und eine fertile (fruchtbare) Blüte enthalten und in sogenannten Rispen angeordnet sind. Die fertile Blüte wird durch eine Deckspelze geschützt. Reis ist, wie andere Gräser auch, windblütig, d. h. die Übertragung der Pollen erfolgt allein über den Wind. Unser heutiger Kulturreis (Oryza sativa) wird einjährig angebaut. Er wird bis 120 cm hoch, seine Rispen (10 bis 15 pro Pflanze) enthalten bis zu 300 Reiskörner.

Reis gehört heute zu den sieben wichtigsten Getreidearten (neben Weizen, Roggen, Hirse, Hafer, Gerste, Mais) und ist das wichtigste Grundnahrungsmittel für knapp die Hälfte der Weltbevölkerung. Zwar hat Reis eine geringere Anbaufläche als Weizen oder Mais, er ist aber für die menschliche Ernährung wichtiger als diese, da er kaum für andere Zwecke verwendet wird.

Dunkle Getreidekörner, die im Handel und in der Gastronomie als „Wildreis“ bezeichnet werden, gehören botanisch nicht zur Gattung Reis (Oryza), sondern zur Gattung Wasserreis (Zizania).

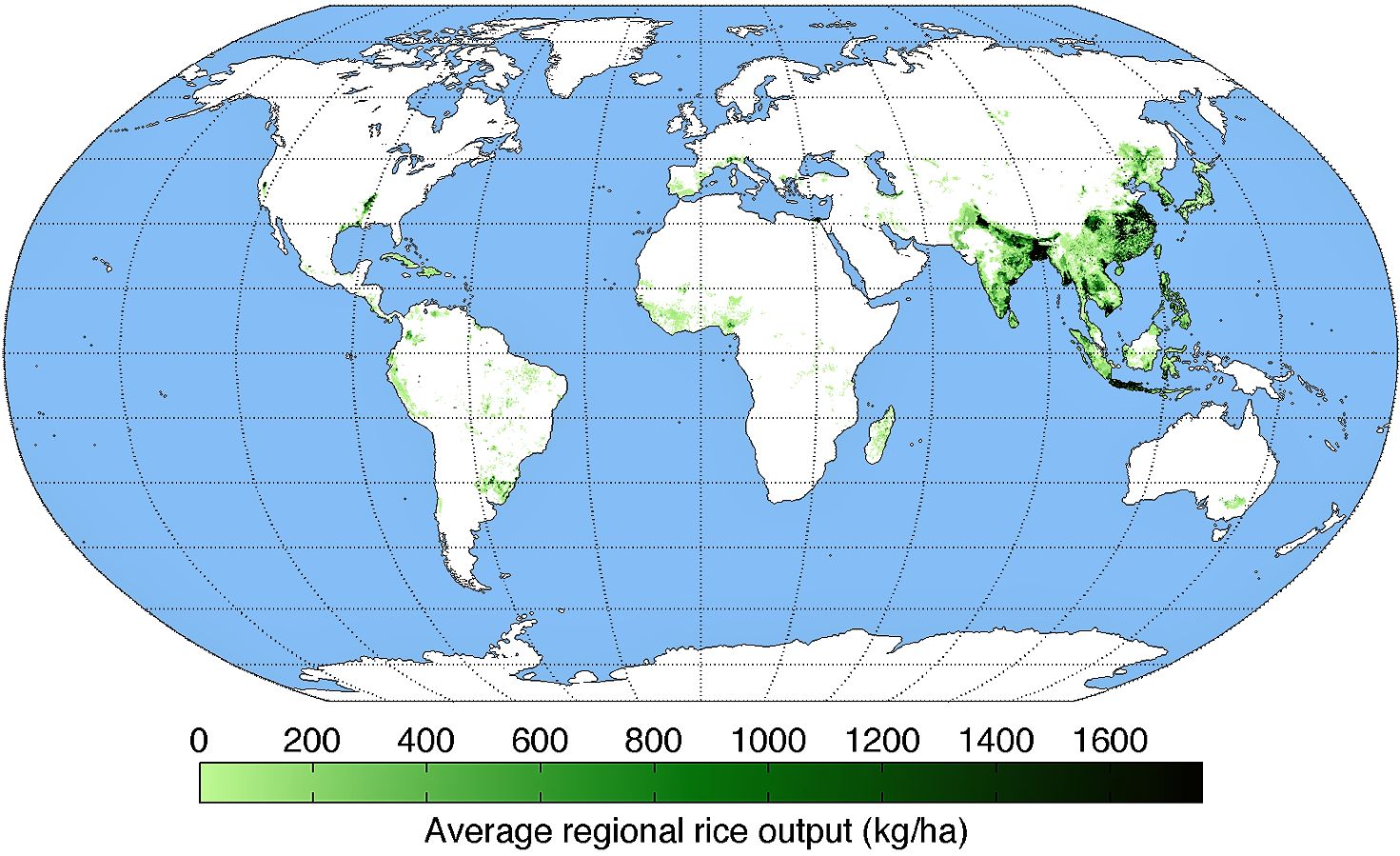

Etwa 95 Prozent der heutigen Reisproduktion findet in Südostasien (China, Thailand, Indien) statt. In Europa sind es vor allem Italien, Frankreich, Portugal und Spanien, die Reis anbauen. Meist geschieht dies in den Deltas großer Flüsse wie in der Po-Ebene (Norditalien) sowie im Rhône-Delta (Camargue, Frankreich). Weltweit beträgt die Reisproduktion 741,5 Mio t (2014).

Weltweit wird Reis von ca. 144.000 Landwirten, meist Kleinbauern, auf unter einem Hektar angebaut. Allerdings gibt es in den USA und Australien auch sehr große Betriebseinheiten, in denen Reis mit großem Einsatz von moderner Technologie und fossiler Energie angebaut wird.

Karte der globalen Reisproduktion (durchschnittlicher prozentualer Anteil der für die Produktion genutzten Fläche mal durchschnittlicher Ertrag in jeder Gitterzelle), zusammengestellt vom Institute on the Environment der University of Minnesota mit Daten aus: Monfreda, C., N. Ramankutty, and J.A. Foley. 2008. Farming the planet: 2. Geographic distribution of crop areas, yields, physiological types, and net primary production in the year 2000. Global Biogeochemical Cycles 22: GB1022

Quelle: Wikimedia Commons

Der heute verwendete Kulturreis Oryza sativa wurde vermutlich im Tal des Yangtze (China) und im Tal des Ganges (Indien) erstmals kultiviert. Vermutlich begannen die Menschen bereits vor etwa 10.000 Jahren (Übergang Pleistozän – Holozän) damit, Reis zu sammeln.

In Japan wurde Reis erst etwa um 300 vor Christus angebaut. Nach Europa kam der Reis durch die Mauren, davor war er um 400 vor Christus ins Zweistromland (Mesopotamien, heute Irak) gelangt. Über Alexander den Großen kam der Reis ans Mittelmeer, wo er zunächst bei Römern und Griechen auf wenig Interesse stieß. Erst in der Renaissance wurde Reis vermehrt verwendet, aus dieser Zeit stammt das berühmte Rezept des „Risotto alla Milanese“ (Reis mit Safran gedünstet).

Nassreisanbau

Reis ist ein Gras, das unter natürlichen Bedingungen in feuchtwarmen Regionen wächst. Um Schädlinge sowie Unkraut am Wachstum zu hindern, hat sich seit etwa 3000 v. Chr. der Nassreis(an)bau entwickelt. Obwohl Reis keine Wasserpflanze ist, hat sich die Züchtung über Jahrhunderte hinweg so entwickelt, dass er mit höheren Wasserständen zurechtkommt, indem er ein Belüftungssystem für die Wurzeln (sog. Aerenchym) entwickelte.

Der Anbau erfolgt in folgenden Schritten:

Etwa 75 - 80 Prozent der Reisernte wird in diesem Verfahren durchgeführt. Eine Variante des bewässerten Reises ist der regenbewässerte Reis in Tiefländern, bei dem der Reis nur während einer Periode des Pflanzenwachstums (aber mindestens 10 Tage) unter Wasser steht, dafür aber mit größerer Tiefe. Die Erträge bei regenbewässertem Tieflandanbau (v. a. Thailand, Nepal, Myanmar, Bangladesch) sind weniger als halb so hoch wie bei bewässeretem Reis.

Eine Sonderform des Nassreisanbaus ist der Terrassenfeldbau, bei dem der Nassreisanbau auch an mäßig steilen Berghängen durchgeführt werden kann.

Trockenreisanbau

Hierzu wird eine Unterart des heutigen Reises genutzt, der nicht an Überflutung angepasst ist. Vorteil: Trockenreisanbau kann auch in Gegenden erfolgen, wo der Nassanbau nicht möglich ist, etwa im Gebirge. Allerdings benötigen diese Reissorten eine hohe Luftfeuchtigkeit. Nachteil: Ohne Wasser können Unkräuter ungehemmt wachsen, so dass die Ernte gegenüber dem Nassanbau stark geschmälert wird. Trockenreis wird in der Regel über das Streusaatverfahren ausgebracht und bis in Höhen von 2.000 Metern angewendet. Trockenreis ist teurer, wird aber wegen seines intensiveren Aromas geschätzt. In diesem Verfahren ist der Methanausstoß sehr gering, aber durch die ebenfalls geringeren Erträge stellt der Trockenreisanbau kaum eine Alternative zum Nassreisanbau dar.

Maschinelle Anbauverfahren beinhalten das Ausbringen der Saat per Flugzeug und das Ernten mit dem Mähdrescher. Diese Verfahren werden vor allem in Europa und den USA angewendet. Arbeit von Hand wie in den asiatischen Staaten wäre hier nicht bezahlbar.

Um ein Kilo Reis über das oben genannte Verfahren zu erzeugen, sind zwischen 3.000 und 5.000 Liter fließendes Wasser nötig. Probleme kann es geben, wenn die Bewässerung über Brunnen erfolgt, da sich der Grundwasserspiegel dadurch stark absenkt. Im Umland von Peking ist daher der Reisanbau verboten.

Einfluss auf die Bodenerosion

Der moderne Reis, der für das Nassanbauverfahren ausgelegt ist, benötigt fließendes Wasser, da stagnierendes Wasser zu verstärkter Algenbildung führen würde. Fließt das Wasser zu schnell, wird wertvoller Boden mit weggerissen. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers darf also nicht zu langsam und nicht zu schnell sein.

Einfluss auf den Klimawandel