Moor

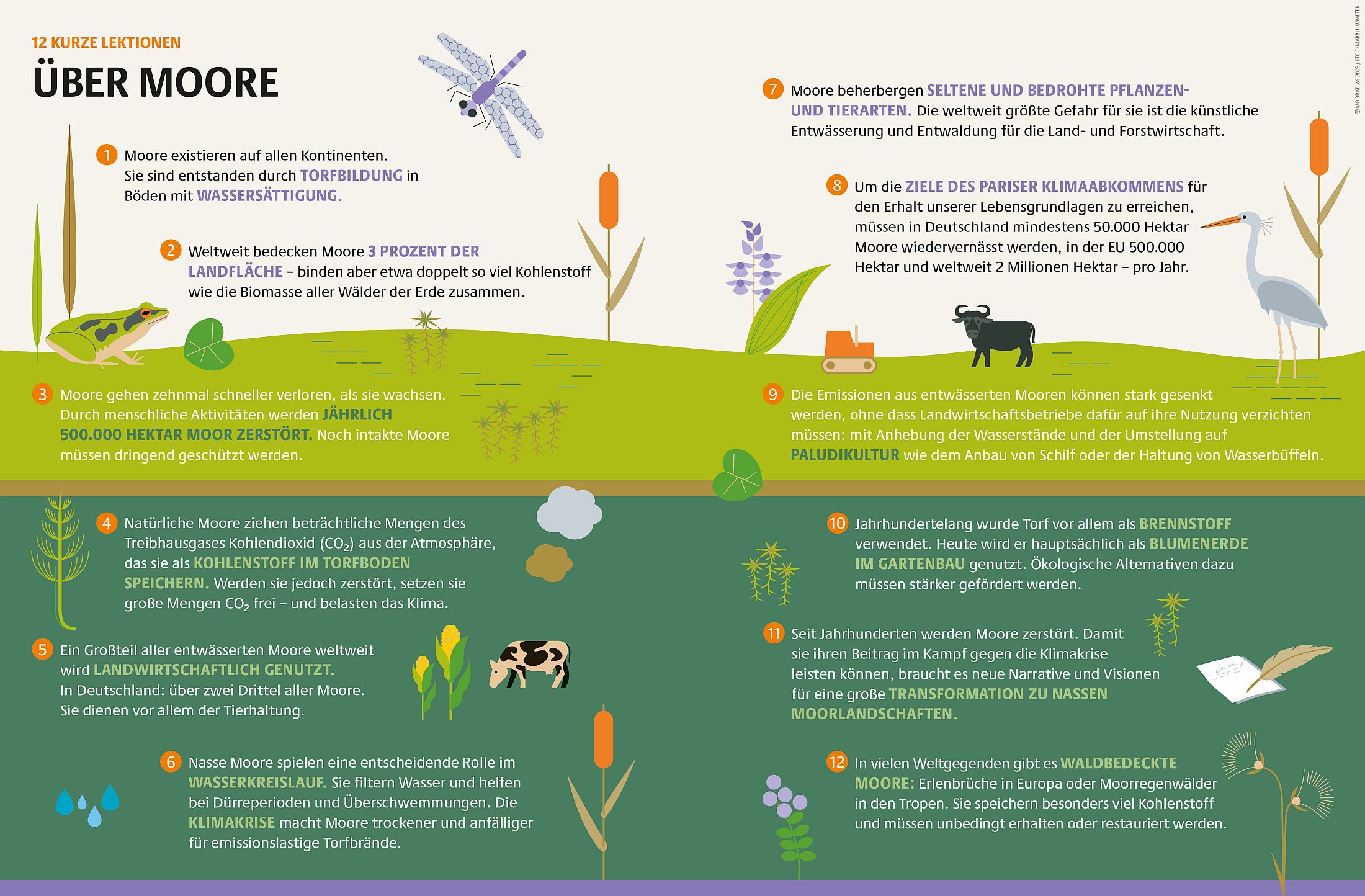

Der Landschaftsbegriff 'Moor' wird gleichzeitig auch für die Böden dieser Landschaft benutzt. Ein Hochmoor (engl. moss) wird in Süddeutschland auch als Filz bezeichnet, während für Niedermoor auch Flachmoor oder Moos üblich ist.

Moore sind vom Regen- oder Mineralbodenwasser abhängige Lebensgemeinschaften auf Torfböden in natürlichem oder naturnahem Zustand, einschließlich bestimmter Degenerations- und Regenerationsstadien. Es besteht eine überwiegend waldfreie Formation aus moortypischer Vegetation.

Quelle: Heinrich Böll Stiftung (2023)

In der bodensystematischen Einheit 'Moor' gemäß der deutschen bodenkundlichen Definition (AG Boden 2005) werden Böden mit mindestens 30 Zentimeter Torfmächtigkeit als Böden zusammengefasst, die im Wesentlichen durch den unvollständigen Abbau von Pflanzenresten entstanden sind. Dabei handelt es sich um organische Böden mit häufig mehreren Metern mächtigen Humushorizonten und mindestens 30 % organischer Substanz. Ist die Auflage aus Torf kleiner als 30 Zentimeter oder beträgt der Anteil organischer Substanz weniger als 30 %, so handelt es sich um Moorgleye oder Anmoorbildungen.

Moore wurden bei der deutschen Bodensystematik, anders als in der World Reference Base for Soil Ressources (WRB) – dort werden sie wie die Fels- oder Skeletthumusböden zu den Histosols gezählt – in eine eigene Abteilung gestellt, da mit ihrer Bildung zugleich das Ausgangsmaterial des Bodens entsteht (Torfmoose).

Verbreitung

In Mitteleuropa hängt die Verbreitung der Moore entsprechend ihrer Entstehung eng mit den Klimabedingungen sowie der Oberflächengestaltung nach dem Rückgang des Inlandeises zusammen.

- Hochmoore finden sich in den niederschlagsreichen, küstennahen Gebieten der Nordsee,im nördlichen, glazial geprägten Alpenvorland, außerhalb der Vereisungsgebiete kleinere Hochmoore in fast allen Mittelgebirgen.

- Niedermoore: vor allem im Bereich der Urstromtäler (Warthe-Netze-Oderbruch) und anderen Flussniederungen (Donaumoos).

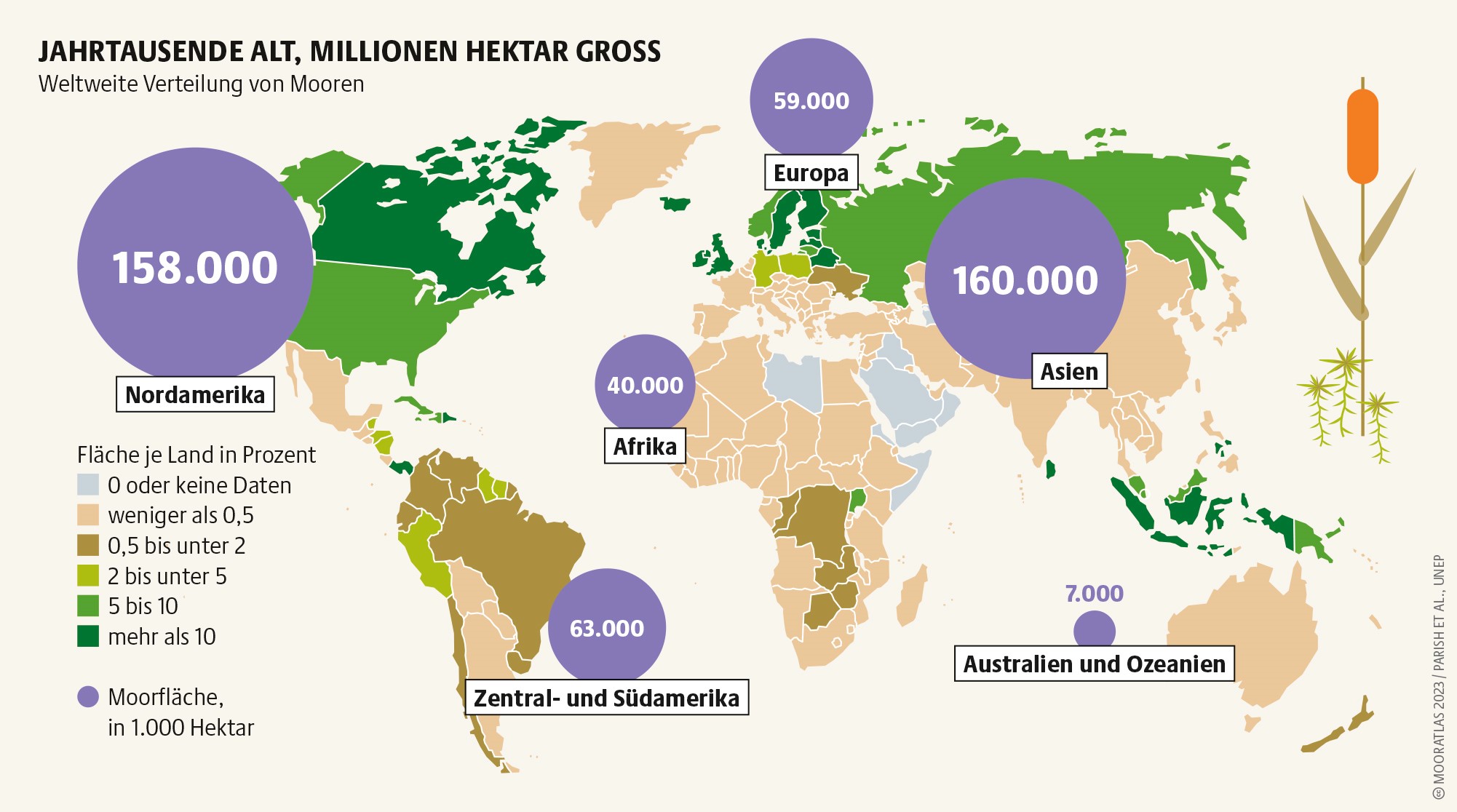

Weltweit erstrecken sich Moore über eine Fläche von etwa 4 Millionen km² und finden sich in 90 % aller Staaten. Die Verteilung auf der Erde ist sehr inhomogen, ihre größte Verbreitung haben sie in kühlen Klimaten. Das hängt damit zusammen, dass dort durch niedrigere Temperaturen die Tätigkeit der Streuzersetzer stärker gehemmt ist als der Pflanzenwuchs.

Moore treten weltweit entlang von Küsten auf, in Salzwiesen und Salzröhrichten und in den Tropen oft in Mangroven, wo sich Meerwasser mit Süßwasser mischt. Begünstigt wird die Moorbildung durch Meeresströmungen und die damit verbundenen feuchten Luftmassen, wie sich zum Beispiel entlang der Westküste Europas und in der Karibik beobachten lässt. An Land kann ein flaches Gelände den natürlichen Wasserabfluss aus einer Landschaft verringern, was zur Entstehung einiger der größten Moore in Westsibirien, Südostasien, im Kongobecken und im westlichen Amazonasgebiet geführt hat. Und schließlich können Moore überall in Gebieten vorkommen, wo das lokale Klima und das Gelände einen dauerhaft stabilen und hohen Wasserstand im Boden ermöglichen.

Diese Unterschiede im Klima, in der Wasserversorgung, Wasserqualität und der sich dadurch ausbildenden Vegetation sorgen für vielfältige Moortypen. Im Wesentlichen haben sie vor allem ein Merkmal gemeinsam: das Vorhandensein einer Torfschicht.

Die größten Flächen liegen in Kanada, Alaska, Nordeuropa, Sibirien und Südostasien. Noch fast 80% der weltweiten Moorfläche ist im natürlichen Zustand. Ein Großteil dieser intakten Moore liegt in nur dünn besiedelten, landwirtschaftlich schlecht nutzbaren Gebieten, vor allem in Kanada, Alaska und Sibirien.

In Erdteilen mit hohem Bevölkerungsdruck und Flächenbedarf, wie in Europa und Südostasien, gibt es jedoch kaum noch ungestörte Moore. Hier wurden große Teile für die landwirtschaftliche oder forstliche Nutzung entwässert, der Torf abgebaut, oder als Siedlungs- oder Infrastrukturfläche bebaut. In Indonesien und Malaysia wurden in den letzten 20 Jahren in großem Umfang Moorwälder entwässert und in Ölpalm- und Acacia-Plantagen umgewandelt. Etwa 900.000 km² Moore sind weltweit so stark zerstört, dass keine Torfbildung mehr stattfindet und der Torf teilweiße oder ganz verschwunden ist. Jährlich verringern sich die weltweiten Torfvorräte um ungefähr 0,2 %.

Quelle: Heinrich Böll Stiftung (2023)

Landwirtschaftliche Nutzung

Die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung von Mooren funktioniert auf konventionellem Wege nur durch die Senkung des Wasserspiegels. Diese hat zur Folge, dass sich die hydraulischen Eigenschaften der Torfe, wie die Wasserspeicherkapazität und die hydraulische Leitfähigkeit, verringern. Durch die Entwässerung kommt zudem der vorher unter Luftabschluss entstandene Torf mit Sauerstoff in Berührung. Dieser Prozess führt bei anhaltenden aeroben Bedingungen zu einer kontinuierlichen Verstoffwechselung des Torfes (Torfzehrung) und damit zu einer irreversiblen Schädigung des Moorkörpers.

Diese konventionelle Nutzung führt unweigerlich zu einer Zerstörung der Moore und angrenzender Feuchtgebiete. Eine nachhaltige Moornutzung kann nur bei oberflächennahen Wasserständen erfolgen, welche unter Umständen zu einer Torfbildung aber zumindest zu einer Torferhaltung führt. Diese Alternative wird als Paludikultur beschrieben.

Moorböden machen in Deutschland etwa acht Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus. Zuletzt stammten etwa 53 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und damit rund 6,7 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus der Zersetzung von Moorböden durch Entwässerungsmaßnahmen und Torfnutzung.

Trockengelegte, landwirtschaftlich genutzte Moore sind für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen des hiesigen Agrarsektors verantwortlich. Deren Wiedervernässung würde die Emissionen stark verringern, dafür bedarf es aus Sicht der Landwirte jedoch gleichwertiger Nutzungskonzepte für die nassen Flächen.

Verfahren der konventionellen Moornutzung:

Die Moorbrandkultur (Moorbrandwirtschaft) ist ein Verfahren, bei dem das Moor vor dem Winter oberflächlich entwässert und abgehackt wurde, damit es im Frühjahr abgebrannt werden konnte. Anschließend wurde in der Asche Buchweizen oder Hafer ausgesät. Reguliert wurde das Feuer durch die Windrichtung und die zu- oder abnehmende Feuchtigkeit im Boden. Bei diesem Verfahren waren die Nährstoffreserven im Boden jedoch nach 10 Jahren erschöpft und das Land musste 30 Jahre brach liegen.

Bei der Fehnkultur legte man große Entwässerungsgräben an, aus denen man den Schwarztorf abbaute. Die Wasserkanäle dienten auch dem Abtransport des Torfes.

Die deutsche Hochmoorkultur wird nur bei Hochmooren angewandt, wobei der Torf mindestens eine Höhe von 1,3 Metern besitzt. Die Moore werden zwar entwässert, aber nicht abgetorft, sondern nur umgebrochen und gedüngt. Der daraus entstandene Boden dient ausschließlich der Grünlandwirtschaft.

Bei der (deutschen) Sandmischkultur wird Sand aus einer Tiefe von ungefähr 3 Meter hochbefördert und durchgepflügt. Die daraus entstandene Sand-Mischkultur ist in der Landwirtschaft vielseitig einsetzbar.

Die Tiefpflug-Sanddeckkultur ist nur für Niedermoore geeignet, deren Torfschicht nicht dicker als 80 cm ist. Dabei wird mit einem Tiefpflug mit einer Arbeitstiefe von 1,60 m der Boden um etwa 135° gewendet und schräg gestellt. In dem stark verändernden Bodenprofil wechseln sich Torf- und Sandbalken von etwa gleicher Stärke ab. Zudem wird das Profil von einer etwa 20–30 cm mächtigen Sandschicht überlagert. Bei dieser Art der Melioration wandeln sich die Bodeneigenschaften grundlegend. Durch die stark steigende Wasserleitfähigkeit werden der Bodenwassergehalt und die Möglichkeiten der Grundwasserregulierung viel ausgeglichener. Mit der Sanddeckkultur ist ein intensiver Getreideanbau auf einem Niedermoor möglich.

Bei der Schwarzkultur wird der Moorboden nach der Entwässerung ohne Veränderungen kultiviert, wobei dies nur auf Niedermooren vollzogen werden kann.

Bedeutung und Gefährdung

Moore speichern 30 % des weltweiten Bodenkohlenstoffes, obwohl sie nur 3 % der Landfläche ausmachen. Sie beinhalten daher die doppelte Menge an Biomassekohlenstoff wie der globale Waldbestand. Moore sind reich an Biodiversität und die raumeffektivsten Kohlenstoffbestände der Welt. Die Trockenlegung der Moore steigt weltweit weiter an, ihre Zerstörung durch den Bergbau und das Auftauen der Permafrostböden sind ebenfalls von globaler Bedeutung. Rund 15 % der Moore sind von Degradation betroffen, was insgesamt 6 % der weltweiten Treibhausgas-Emissionen erzeugt. Während weitreichende Trockenlegungen in vielen Teilen der Welt das Hauptproblem darstellen, kämpfen die Menschen in der Tundra mit Bodenabsenkungen durch das Auftauen der Permafrostböden, während im Himalaya Überweidung und Zerstörung durch Bergbau Degradation von Mooren bewirken. Die Wiedervernässung von Mooren, ihr Schutz und ihre klimaschonende Nutzung mit Hilfe der Landwirtschaft auf Moorböden (Paludikultur) ist daher von entscheidender Bedeutung für den Klimaschutz und wird in der Fachwelt als „low-hanging fruit for climate change mitigation“ betrachtet. (WBGU 2020)

Revitalisierung von Mooren

Derzeit sind in Deutschland mehr als 92 Prozent der Moorflächen trockengelegt. Fast drei Viertel davon werden landwirtschaftlich genutzt, etwa als Acker oder Weide. Sie machen lediglich sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen aus, sind aber für ca. 37 Prozent aller Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich.

Zur Revitalisierung von Mooren ist deren Wiedervernässung zur Erreichung eines intakten Wasserhaushalts der wichtigste Schritt. Dieser ist Grundlage zur Wiederherstellung der charakteristischen Biotopeigenschaften und damit für die Ansiedlung und den Schutz der moortypischen Flora und Fauna. Etablieren sich auf den vernässten Standorten torfbildende Pflanzengesellschaften kann auch die Senkenwirkung der Moore wieder hergestellt werden.

Zudem trägt die Wiedervernässung der Moore entscheidend zum Klimaschutz bei, da die Torfzersetzung durch Sauerstoffabschluss nahezu zum Erliegen kommt und damit die CO2-Emission drastisch reduziert wird. Fundierten Schätzungen zufolge würde eine klimafreundliche durchgeführte Wiedervernässung der drainierten Moore Deutschlands theoretisch bis zu 35 Mio. Tonnen CO2–Äquivalente pro Jahr einsparen. Durch eine erfolgreiche Revitalisierung lassen sich die Ökosystemleistungen der Moore zumindest teilweise wiederherstellen. Dabei werden hohe Synergieeffekte zwischen Natur- und Klimaschutzzielen erreicht.

Allerdings bedarf die Revitalisierung einer fundierten hydrologischen und ökologischen Planung. Die richtige Einstellung des Wasserstands unter Berücksichtigung der Hydrogenese ist dabei von enormer Bedeutung. Andernfalls besteht die Gefahr, noch vorhandene Populationen seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu vernichten und die klimaschädigende Wirkung der degradierten Moore weiter zu erhöhen. So ist ein flächiger Überstau i.d.R. zu vermeiden, da er die Gefahr hoher Ausgasungen von Methan (CH4) birgt. Letztendlich sollte sich der einzustellende Wasserstand am jahreszeitlich schwankenden Wasserspiegel natürlicher Moore orientieren.

Die Renaturierung hat aber auch ihre Grenzen. Zu stark anthropogen überprägte Moore lassen sich nicht mehr in einen ursprünglichen Zustand überführen. Und auch die Torfschichten abgetorfter Moore benötigen tausende Jahre um wieder die ehemalige Mächtigkeit zu erlangen. Die Extensivierung der Nutzung stark degradierter Moore oder deren Wiedervernässung trägt dennoch zur Reduktion der Emission von Treibhausgasen bei.

Im Hinblick auf den aktuellen Zustand der Moore in Deutschland in Verbindung mit der zukünftig durch den Klimawandel steigenden Belastung ist die Revitalisierung degradierter Moore von großer Bedeutung. (BfN)

Nasse Moore spielen außerdem nicht nur im Hinblick auf Klimaschutz, sondern auch für Wasserkreislauf und Wasserhaushalt eine entscheidende Rolle. Sie filtern das Wasser und helfen bei Dürreperioden und Überschwemmungen. Ihre Verdunstungskühlung sowie die natürliche Wasserrückhaltefunktion können so bei der Anpassung an den Klimawandel, z.B. als Hochwasserschutz, nützlich sein. (BMEL)

Fallbeispiel Wiedervernässung von Mooren und ihre Auswirkungen auf die Agrarstruktur (Fokus: niedersächsische Küstenregion)

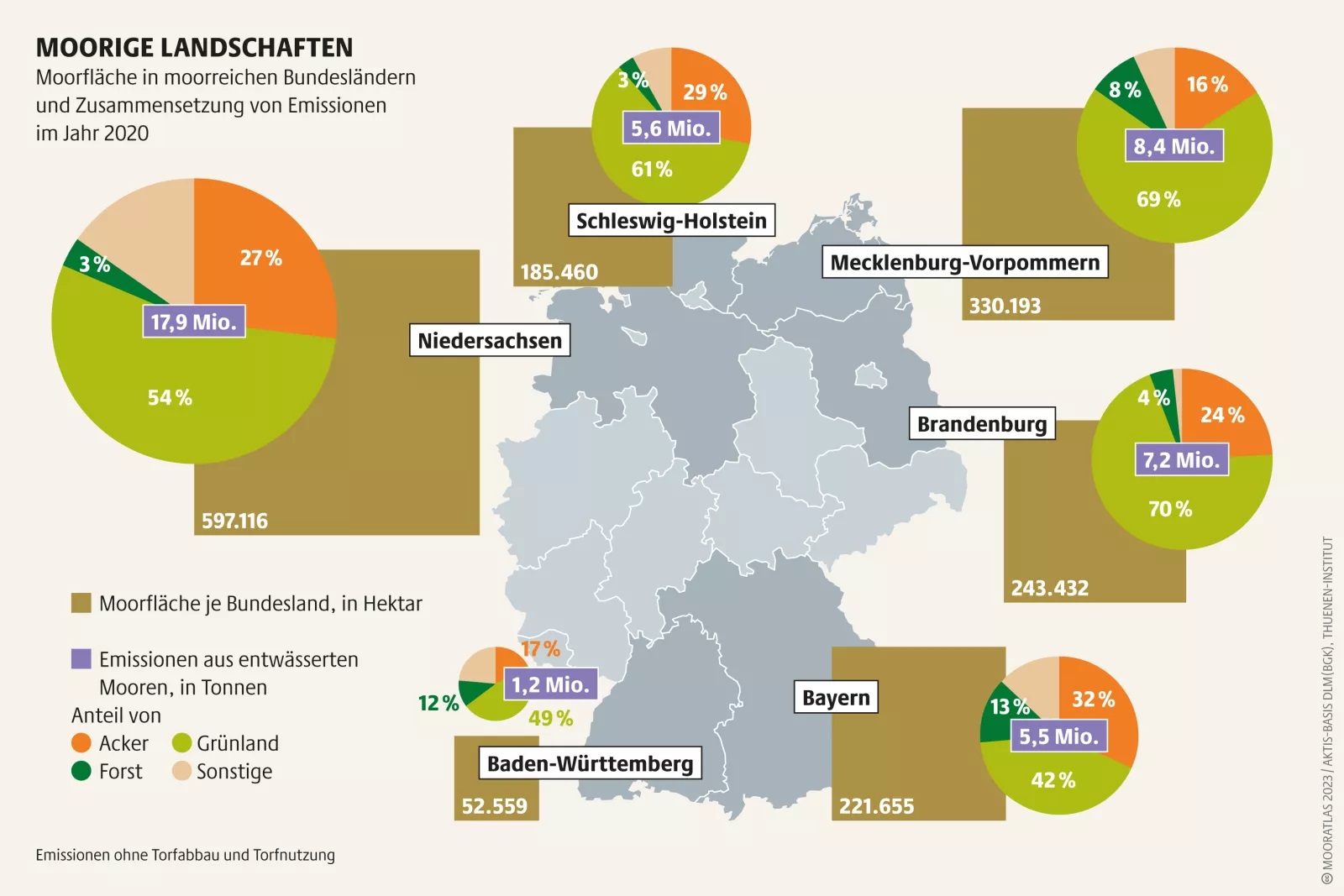

Ein Großteil der Moorböden in Deutschland ist entwässert und wird landwirtschaftlich genutzt. Entwässerte Moore machen hier 7 % der landwirtschaftlichen Fläche aus und sind für 37 % der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich („Paludikultur: Wiedervernässte Moore für mehr Klimaschutz“, Pressemitteilung des UBA vom 1. März 2023). Auf die norddeutschen Bundesländer entfallen besonders viele Moorböden (s. Abb.). Sie werden zu etwa der Hälfte als Grünland (52 %), zu 19 % als Acker- und 15 % als Waldflächen genutzt. Die übrigen 14 % verteilen sich auf terrestrische Feuchtgebiete, Siedlungen, Gehölze, Gewässer und Torfabbau.

Aufgrund der hohen Treibhausgasemissionen aus trockengelegten Mooren sehen politische Strategien wie die nationale Moorschutzstrategie sowie die Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz eine umfassende Moorrenaturierung bis zum Jahr 2045 vor. Die entwässerungsbasierten Nutzungsformen können dann nicht wie bisher fortgeführt werden, was wiederum die regionale Agrarstruktur beeinflusst.

Dies zeigt sich insbesondere in der bislang von Milchwirtschaft geprägten niedersächsischen Küstenregion. Die Wiedervernässung impliziert hier einen substanziellen regionalen Strukturwandel, da nasse Moorböden nicht mehr als Weideflächen genutzt werden können (Wasserbüffelhaltung ausgenommen). Konkret beläuft sich der regionale Flächenbedarf für die Wiedervernässung von Mooren, um die Emissionsreduktionsziele bis 2045 wie vorgesehen zu erreichen, auf circa 116.000 ha (bei vollständiger Renaturierung) bis 208.200 ha (bei teilweise torfzehrender und damit CO2-freisetzender Nutzung). Mit der Wiedervernässung gehen potenziell rund 3.800 bis 6.800 landwirtschaftliche Arbeitsplätze in der niedersächsischen Küstenregion verloren. Rechnet man nachgelagerte Arbeitsplätze in der Milch- und Ernährungswirtschaft hinzu, könnten insgesamt 30.000 bis 54.000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen.

Potenzielle agrarstrukturelle Auswirkungen einer großflächigen Wiedervernässung müssen innerhalb des landwirtschaftlichen Strukturwandels eingeordnet werden. Seit Jahrzehnten sinkt sowohl die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe als auch die der Beschäftigten: So ging in Deutschland in den letzten zwanzig Jahren die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten jährlich um etwa 2 % zurück. Zwischen 2007 und 2016 wurde fast jeder sechste landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Landwirtschaftspraktiken, die aktuell auf entwässerten Mooren stattfinden, überhaupt wirtschaftlich sind. So führt die Weideviehhaltung auf entwässerten Moorböden in Mecklenburg-Vorpommern zu negativer Netto-Wertschöpfung. Zudem sind viele ehemalige Moorböden nach jahrzehntelanger landwirtschaftlicher Nutzung vermulmt, das heißt, ihre Oberbodenstruktur zerfällt, weshalb sie weniger Wasser und Nährstoffe speichern und ihre Ertragsfähigkeit abnimmt. Ein „Weiter so!“ auf den entwässerten Moorflächen würde somit auch die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten einschränken.

Moorfläche in moorreichen Bundesländern

Die (schrittweise) Wiedervernässung erfordert es daher, neue Nutzungsformen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die sogenannte Paludikultur (vom lateinischen „palus“ = „Sumpf“) umfasst Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung auf nassen Moorböden. Sie stellt derzeit oftmals noch keine betriebswirtschaftlich tragfähige Alternative dar. Pilotprojekte zeigen allerdings, dass Paludikultur prinzipiell neue Wertschöpfungsketten auf Basis unterschiedlicher Produktgruppen wie Dämmstoffe, Kunststoffe, Papier/Kartonagen oder Trockengranulat schaffen kann. Um diese Ansätze in der Praxis zu erproben und betriebswirtschaftlich tragfähige Modelle zu entwickeln, bedarf es adäquater Investitionen. Hier können etwa die im Rahmen des ANK aufgelegten Förderprogramme wichtige Anschubhilfen leisten. Neben der Paludikultur stellt auch die Freiflächenphotovoltaik eine potenzielle Einkommensquelle auf wiedervernässten Moorflächen dar. Derzeit besteht allerdings noch großer Forschungs- und Erprobungsbedarf, wie die Freiflächenphotovoltaik torferhaltend errichtet und betrieben werden kann.

Die Wiedervernässung von Mooren sollte als Generationenprojekt, ähnlich etwa dem Kohleausstieg, verstanden werden. Im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels weg von agrarisch geprägten Regionalstrukturen bedarf es dabei einer neuen „Einbettung der Landwirtschaft in die Gesellschaft“. Gerade über die Wiedervernässung und die nasse Bewirtschaftung leistet die Landwirtschaft einen gesellschaftlich enorm wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Die hierdurch zusätzlich bereitgestellten Ökosystemleistungen sind finanziell zu vergüten.

Quelle: Sachverständigenrat für Umweltfragen 2024 (gekürzt)

Probleme bei der Wiedervernässung

Einer Wiedervernässung stehen viele Herausforderungen und Hindernisse entgegen: So muss genügend Wasser verfügbar sein, um die Flächen ausreichend nass zu halten. Auch können Gebäude oder Straßen, die über Moorböden führen, eine Wiedervernässung erschweren oder verhindern. Zudem befinden sich die meisten Moorböden im privaten Eigentum und werden wirtschaftlich genutzt.

Auf einer wiedervernässten Flächen können zudem keine Kartorffeln, kein Getreide oder Mais mehr angebaut werden. Auch eine Weidehaltung mit Kühen ist bei einem für das Klima optimalen Wasserstand nicht mehr möglich. Gefährlich für unsere Ernährungssicherheit ist das allerdings nicht. Moorböden machen mit sieben Prozent lediglich einen kleinen Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus, während fast dreimal so viel Ackerfläche derzeit nicht für den Anbau von Nahrungsmitteln, sondern für Bioenergiepflanzen wie Mais und Raps verwendet wird.

Eine Wiedervernässung ist ein tiefer Einschnitt für die Eigentümer und Landbewirtschaftenden, der nach der Nationalen Moorschutzstrategie der Bundesregierung freiwillig umgesetzt werden soll. Deshalb bedarf es Anreize für eine (schrittweise) Wiedervernässung insbesondere landwirtschaftlich genutzter Moorböden.

Ein Anreiz kann dabei die Möglichkeit sein, wiedervernässte Flächen in einer an den erhöhten Wasserstand angepassten Weise weiter nutzen zu können: Eine solche klimafreundliche Folgenutzung ist die Bewirtschaftung der Fläche in Paludikultur, die das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und die Nationalen Moorschutzstrategie ausdrücklich vorsehen. Bei einer Bewirtschaftung in Paludikultur werden Moorökosysteme wiederhergestellt. Anders als bei einer Renaturierung lassen sich wiedervernässte Flächen in Paludikultur aber wirtschaftlich nutzen. Deshalb kann die finanzielle Förderung von Paludikultur ein Anreiz für Betroffene sein, landwirtschaftliche genutzte Flächen wiederzuvernässen. In Paludikultur können beispielsweise Schilf, Rohrkolben und Seggen angebaut werden, aus deren Biomasse sich unter anderem Dämmstoffe und andere Baustoffe herstellen lassen. Schwarzerlen können kultiviert und forstwirtschaftlich genutzt werden. Auch für eine Beweidung mit Wasserbüffeln eignen sich wiedervernässte Flächen.

Die Paludikultur stellt derzeit oftmals noch keine betriebswirtschaftlich tragfähige Alternative dar. Pilotprojekte zeigen allerdings, dass Paludikultur prinzipiell neue Wertschöpfungsketten schaffen kann. Um diese Ansätze in der Praxis zu erproben und betriebswirtschaftlich tragfähige Modelle zu entwickeln, bedarf es adäquater Investitionen.

Neben der Paludikultur stellt auch die Freiflächenphotovoltaik eine potenzielle Einkommensquelle auf wiedervernässten Moorflächen dar. Derzeit besteht allerdings noch großer Forschungs- und Erprobungsbedarf, wie die Freiflächenphotovoltaik torferhaltend errichtet und betrieben werden kann. (UBA)

(s. a. deutsche Hochmoorkultur, Fehnkultur, Paludikultur, Sandmischkultur)

Weitere Informationen:

- Moorschutz in der Gemeinsamen Agrarpolitik – Instrumente für eine klimaverträgliche Moornutzung in Deutschland (BueL 2020)

- Warum sind Moore relevant für das Klima? (BLE 2022)

- Nationale Moorschutzstrategie (BMUV 2022)

- Mooratlas 2023 (Heinrich Böll Stiftung 2023)

- Klimaschutz durch Moorbodenschutz (LfL 2024)

- Wiedervernässung als Chance (Fleischatlas 2021)