Fruchtfolge

Auch Rotation; geregelte Aufeinanderfolge verschiedener Kulturpflanzen auf ein und demselben Feld mit dem Ziel, die Bodenkräfte bestmöglich auszunutzen und Fruchtfolgeschäden zu vermeiden. Zu diesen zählen starke und oft einseitige Verunkrautung, Gareverluste im Boden und das Ausbreiten bzw. Anhäufen tierischer und pilzlicher Krankheitserreger und Schädlinge. Beispielsweise hat eine zu eng gestellte Fruchtfolge im Zuckerrübenanbau eine problematische Erhöhung des Nematodenbefalls zur Folge. Da die an Zuckerrüben parasitierenden Fadenwürmer weitgehend wirtsspezifisch sind, können sich andererseits in größeren Zeitintervallen des Zuckerrübenanbaus keine hohen, zu fühlbaren Ertragsverlusten führenden Populationsdichten entwickeln.

Während in Dauerkulturen (Obst-, Weinbau, Forst) häufig Jahrzehnte zwischen einem Wechsel liegen können, werden im Ackerbau i.d.R. eine, in Sonderfällen zwei Marktfrüchte jährlich angebaut. Im Gemüse(an)bau können es in Abhängigkeit von der teils sehr kurzen Kulturdauer bestimmter Gemüsearten, mehrere Kulturen sein.

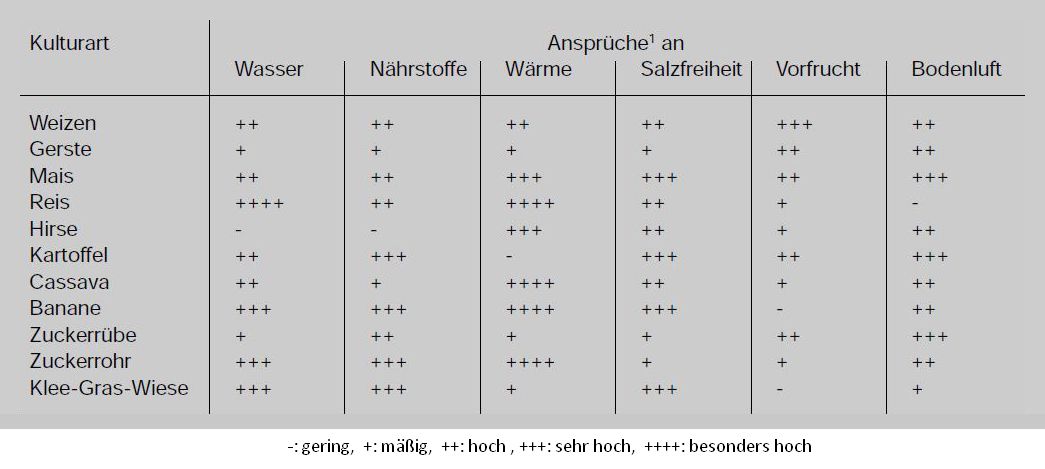

Die Fruchtfolge wird einerseits durch die Saatzeit-, Bearbeitungs- und Wasseransprüche der Pflanzen, andererseits durch ihre verschiedene Selbstverträglichkeit beziehungsweise die Gefahren der Bodenmüdigkeit bestimmt. Die an einen Standort angepasste Fruchtfolge gehört zur guten landwirtschaftlichen Praxis.

Wichtigste biologische Grundsätze der Fruchtfolge sind:

- größtmögliche Vielseitigkeit

- Trennung des Anbaus unverträglicher Früchte durch möglichst lange Zeiträume

- Gleichgewicht zwischen Blatt- und Halmfrüchten

- kürzestmögliche Brachezeiten (Gegensatz: Monokultur).

Fruchtfolgen sind nicht nur auf das regelmäßig bearbeitete Ackerland, also auf die Feldwirtschaft, begrenzt. Sie sind auch beim Wechsel zwischen Ackernutzung und ausdauernden Pflanzenbeständen erforderlich. Es kann sich dabei um den Wechsel mit Grünland (Feldgraswirtschaft), mit Dauerkulturen oder um die Unterbrechung von Monokulturen handeln.

Quelle: Frei u. Peyer 1990

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Fruchtfolgen, bei denen nur Feldfrüchte miteinander abwechseln (Felderwirtschaft) und solchen, bei denen Feldernutzung mit Grasnutzung wechselt (Wechselwirtschaft).

Vor Einführung der Fruchtfolge herrschte bis etwa ins 8. Jh. n.Chr. in unseren Breiten Landwechsel vor. Damals wurde ausschließlich Getreide in Monokultur so lange auf einem Feld angebaut, bis die Erträge zu stark absanken. Daraufhin wurde neues, bisher ungenutztes oder auch mehrere Jahre brachliegendes Land bewirtschaftet.

Die Anfänge der Alten Dreifelderwirtschaft (s. Dreifelderwirtschaft) fallen in diese Zeit (771 erstmals erwähnt). Sie war im 8. und 9. Jh. (Karl der Große) die übliche Bodennutzungsmethode und wurde im größten Teil Deutschlands bis ins 18. Jahrhundert praktiziert. Sie war durch den Flurzwang gekennzeichnet, aus dem sich für die Landwirte die Einhaltung gemeinsamer Bestellungs- und Erntezeiten in der Dorfflur bei gemeinsamer Fruchtfolge ergab.

| Winterung | Sommerung | Brache |

| Roggen, Weizen | Hafer, Gerste, Hirse | (Beweidung) |

Über mehrere Jahrhunderte änderten sich diese Verhältnisse kaum.

Ab Mitte des 18. Jh. begann man mit dem Anbau von Futterpflanzen (wichtigste Brachfrucht war der Rotklee) auf der ehemaligen Brachfläche, gegen Ende des 18. Jh. kam der Kartoffel- und dann der Futter- und der Zuckerrübenanbau dazu. Der Übergang zur Verbesserten Dreifelderwirtschaft mit Blattfruchtanbau war somit vollzogen. Sie stellt auch heute noch häufig das Grundschema der Ackernutzung in Deutschland dar.

| Blattfrucht und/oder Hackfrucht | Wintergetreide | Sommergetreide |

| Zuckerrüben | Weizen | Gerste |

Die Mehrfelderwirtschaft (18. bis Anfang 20. Jh.) stellt eine naturhaushaltlich ziemlich ausgewogene Fortführung der Verbesserten Dreifelderwirtschaft dar. Auch sie bedeutete eine Wirtschaftsweise mit hohem Selbstversorgungsgrad der Landwirtschaft und einer nahezu vollständigen Wiederverwertung aller Stoffe im landwirtschaftlichen Betrieb.

Veränderte ökonomische Rahmenbedingungen vor allem ab der Mitte des 20. Jahrhunderts bedingten eine Spezialisierung und Intensivierung in der Landwirtschaft West- und Mitteleuropas. Dies führte zu einer Verarmung der Felderfolgen (Neue Dreifelderwirtschaft, Neue Zweifelderwirtschaft). Zur Zeit werden die Ackerflächen in Deutschland trotz einer Vielfalt seiner Standorte von nur vier Fruchtarten beherrscht: Gerste, Weizen, Mais und Raps. Zuckerrüben und Kartoffeln spielen nur regional eine Rolle.

Als Konsequenz der in der modernen Landwirtschaft vereinfachten Fruchtfolge ergibt sich u.a. eine erhöhte Gefährdung durch Schädlinge und Unkrautvermehrung, die mit chemischen Methoden bekämpft werden. Daraus und aus dem nötigen höheren Düngemitteleinsatz folgen hohe Betriebsmittelkosten für den Landwirt.

Es wird alleine am Beispiel der Stickstoffaufwendungen deutlich, dass eine wirklich durchgreifende Verbesserung der ökologischen Situation in den agrarisch betonten Ökosystemen eine erweiterte Fruchtfolgegestaltungsmöglichkeit für den Landwirt voraussetzt, beispielsweise durch die Einbeziehung von nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen:

- Die Fruchtfolge in der Landwirtschaft (BLE 2024)