Dauergrünland

Grünlandflächen, die dauerhaft keiner anderen Nutzung (z.B. als Ackerland) zugeführt werden und zur Futter- oder Streugewinnung bzw. zum Abweiden bestimmt sind. Dauergrünlandflächen sind dementsprechend Wiesen, Mähweiden, Weiden sowie Hutungen und Streuwiesen. Nicht hierzu zählen der Grasanbau auf dem Ackerland sowie Grünlandflächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst die Hauptnutzung darstellt. Hingegen gehören Grünlandflächen mit Obstbäumen als Nebennutzung und Gras- oder Heugewinnung als Hauptnutzung (z. B. Streuobstwiesen) hierzu, ebenso wie die vorübergehend aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenen Grünlandflächen, für die ein Beihilfe-/Prämienanspruch besteht.

Ferner zählen nach EU-Regelung zum Dauergrünland Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) entstanden sind, zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs sind.

Als Dauergrünland gelten auch Flächen, die abgeweidet werden können und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Weidegebieten vorherrschen (zum Beispiel Heide).

Dauergrünland ist für den Boden-, Wasser-, Biotop- und Artenschutz bedeutsam. Auch für den Tourismus spielt ein Landschaftsbild mit Wiesen und Weiden eine große Rolle. Trotz einer allgemein hohen Wertschätzung in der Gesellschaft nimmt aber die traditionelle Grünlandnutzung besonders an benachteiligten Standorten ab. Ziel von Bund, Ländern und Regionen sind der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der bestehenden Grünlandflächen.

Ab den 90er Jahren ließ sich in Deutschland ein fortschreitender Rückgang des Dauergrünlandes beobachten. Seit 2014 steigt die Dauergrünlandfläche jedoch wieder leicht an. Beteiligt daran waren unter anderem die Einführung der Greening-Auflagen in 2014 und weiterer landesrechtlicher Regelungen einzelner Bundesländer (zum Beispiel Genehmigungspflicht für Umbruch, Umwandlungs- beziehungsweise Pflugverbot für besonders schützenswertes Dauergrünland). Der Umfang von rund 5,5 Millionen Hektar der 90er Jahre wurde allerdings noch nicht wieder erreicht.

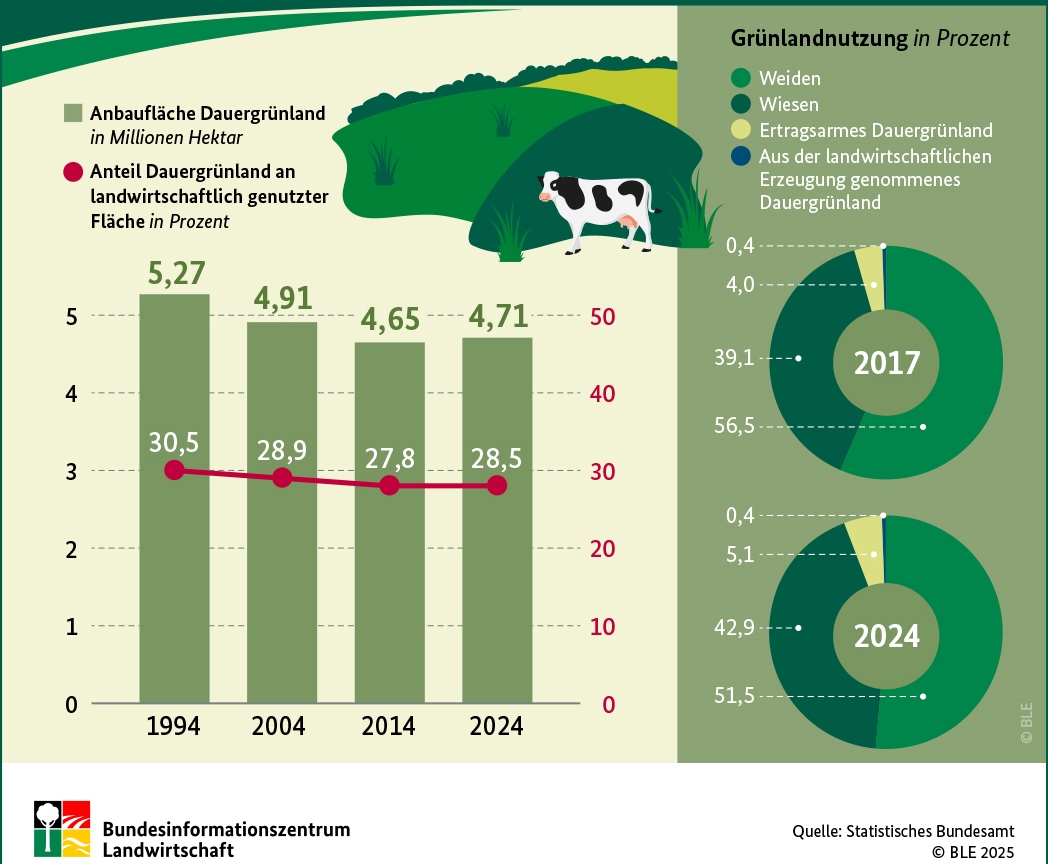

Zwischen 1991 und 2013 kam es zu einem Rückgang der Dauergrünlandfläche in Deutschland. So wurden 1991 noch 5,33 Millionen Hektar (Mio. ha) bzw. 31,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LNF) als Dauergrünland bewirtschaftet. Im Jahr 2013 waren es noch 4,62 Mio. ha bzw. 27,7 Prozent der LNF. Dieser Trend ist gestoppt. Seit Einführung der Greening-Auflagen in diesem Jahr sowie weiterer rechtlicher Regelungen in einzelnen Bundesländern (z.B. Genehmigungspflicht für Umbruch, Umbruchverbot für Dauergrünland), ist die Dauergrünlandfläche und ihr Anteil an der LNF wieder leicht angestiegen. Seit 2016 pendelt ihr Anteil nun stabil im Nachkommastellenbereich bei 28 Prozent der LNF. Im Jahr 2024 waren es insgesamt 4,71 Mio. ha mit einem Anteil von 28,5 Prozent an der LNF.

Im Jahr 2024 wurden 51,5 Prozent des Dauergrünlandes als Weiden genutzt. Weitere 43,0 Prozent wurden als Wiesen zur Schnittnutzung bewirtschaftet. Damit setzt sich seit 2018 ein leicht rückläufiger Trend bei den Weidenflächen fort, während die Wiesenflächen im gleichen Zeitraum zunahmen. In 2017 lag der Anteil der Weiden noch bei 56,5 Prozent und der Anteil der Wiesen bei 39,1 Prozent.

Quelle: Statistisches Bundesamt / BLE

Seit dem 1. Januar 2015 wird das Dauergrünland durch das sogenannte Greening geschützt. In umweltsensiblen Gebieten darf Dauergrünland weder umgewandelt noch gepflügt werden. In den anderen Gebieten benötigt der Landwirt eine Genehmigung der zuständigen Behörde, wenn er die Nutzungsart derartiger Flächen ändern will.

Nach mindestens fünfjähriger kontinuierlicher Nutzung einer landwirtschaftlichen Fläche zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen wird diese als Dauergrünland bezeichnet. Die Flächen dienen der Produktion von Futter- und Nahrungsmitteln sowie von nachwachsenden Rohstoffen. Neben diesen Versorgungsleistungen erbringt das Grünland zahlreiche Regulierungsleistungen. Dazu zählen die Erhaltung und Förderung der Biodiversität, der Bodenfruchtbarkeit und die Filtrationsleistung sowie der Hochwasser- und Erosionsschutz. Nicht messbar, aber gesellschaftlich sehr wichtig sind die zahlreichen soziokulturellen Leistungen des Grünlandes innerhalb des ländlichen Raumes. So spielt ein Landschaftsbild mit Wiesen und Weiden auch für den Tourismus eine große Rolle. Trotz einer allgemein hohen Wertschätzung in der Gesellschaft nimmt aber die traditionelle Grünlandnutzung besonders an benachteiligten Standorten ab. Ziel von Bund, Ländern und Regionen sind der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der bestehenden Grünlandflächen.

Dauergrünland wird, bestimmt durch den Standort, die Pflanzendifferenzierung und die Nutzungsweise, in drei Funktionstypen unterteilt:

- Produktives bzw. intensives Grünland zeichnet sich durch einen relativ artenarmen und ertragsfähigen Pflanzenbestand aus, der eine qualitativ hochwertige Biomasse liefert. Eine typische Zeigerpflanze ist das Deutsche Weidelgras. Dieser Funktionstyp unterliegt einer nachhaltig optimalen Bewirtschaftungsintensität und ist gekennzeichnet durch zwei bis vier Nutzungen je nach Pflanzenbestandstyp, eine entzugsorientierte Phosphor- und Kalium-Düngung, bedarfsgerechte Kalkung und eine ökonomisch optimale Stickstoff-Düngung gemäß Düngeverordnung.

- Extensivgrünland besteht in der Regel aus einem artenreicheren Pflanzenbestand, der bei zwei bis drei Nutzungen im Jahr ein mittleres Ertragsniveau erreicht und Biomasse mittlerer Qualität bereitstellt. Der Nährstoffentzug wird nicht durch Düngemaßnahmen ausgeglichen. Eine typische Pflanzengesellschaft für extensiv genutztes Grünland ist zum Beispiel die Glatthaferwiese.

- Biotopgrünland ist in der Regel mit artenreichen Pflanzengesellschaften und naturschutzfachlich besonders wertvollen Arten ausgestattet. Kalkmagerrasen und Streuwiesen sind typische Biotopgrünlandflächen. Es erfolgt keine Nährstoffzufuhr, ausgenommen die über Weidetierexkremente, und in der Regel jährlich eine ein- bis zweimalige Nutzung. Die Verwertung der Biomasse als Futter in der energetischen Verwendung ist mit niedrigen Leistungen verbunden.

Die Dauerweiden und -wiesen haben weltweit mit etwa 3 Mrd. ha einen Anteil von ca. 2/3 an der für das Futterpotential verfügbaren Fläche. Auf diesen Flächen werden über 60 % der als Futtermittel verfügbaren Pflanzenmasse erzeugt.

Das Dauergrünland ist größtenteils anthropogen, im Gefolge von Waldrodungen entstanden. Gleichermaßen ist seine Erhaltung und die Vermeidung von Verbuschung auf menschlichen Eingriff angewiesen, und zwar durch Weidegang oder Mahd.

Klima- und Umweltwirkung von Dauergrünland

Im Vergleich zu Ackerflächen besitzt Grünland eine bessere Filter- und Pufferfunktion gegen Nährstoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer, einen sehr guten Erosionsschutz und die Fähigkeit, viel Kohlenstoff in Form von Humus zu speichern. Insgesamt 181 Tonnen organischer Kohlenstoff werden je Hektar und 0 – 90 cm Bodentiefe Grünland etwa gespeichert. In Ackerböden sind es hingegen „nur“ rund 95 Tonnen organischer Kohlenstoff pro Hektar, Waldböden besitzen Vorräte in Höhe von 100 Tonnen pro Hektar. Damit ist das Grünland die Bodennutzungsart mit dem höchsten Speichervermögen von Kohlenstoff!

Grünlandflächen sind zudem Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Um Biodiversität und verschiedene Ökosystemdienstleistungen zu wahren, ist die Erhaltung von Dauergrünland in der Landwirtschaft essentiell.

Weitere Informationen:

- Grünlandumbruch (UBA)