ökologischer Landbau

Der ökologische Landbau bezeichnet ein Anbausystem mit dem Ziel, den Betrieb als geschlossenes ökologisches System zu führen. Seine Lebensprozesse vollziehen sich im Kreislauf und jedes Einzelgeschehen ist an das Ganze gebunden und darin rückgekoppelt. Der Betrieb, als ein Organismus höherer Ordnung verstanden, soll durch keine systemfremden Stoffe wie Mineraldünger (insbesondere synthetisch hergestellte Nitrat- und Ammoniumdünger) und chemische Pflanzenschutzmittel gestört werden.

Der ökologische Landbau gilt als besonders ressourcenschonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform, die sich – stärker als andere Anbaumethoden – am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Durch die Abschätzung der Folgen landwirtschaftlichen Handelns auf die Umwelt im weitesten Sinne und durch die selbst auferlegten und gesetzlich vorgeschriebenen Restriktionen ist der ökologische Landbau per se system- und umweltorientiert, obwohl er zu Anfang dieses Jahrhunderts nicht primär unter dem Aspekt des Umweltschutzes konzipiert wurde.

Der Hauptgedanke der ökologischen Landwirtschaft ist ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Der landwirtschaftliche Betrieb wird dabei vor allem als Organismus mit den Bestandteilen Mensch, Tier, Pflanze und Boden gesehen.

Der ökologische Landbau hat in unterschiedlichen Formen eine lange Tradition. Viele vormoderne landwirtschaftliche Anbauweisen sowie einige heute noch existierende Formen der traditionellen Subsistenz-Landwirtschaft in Entwicklungsländern ähneln der ökologischen Landwirtschaft in der Nichtanwendung bestimmter Technologien (Mineraldünger, bestimmte Pflanzenschutzmittel), jeweils ohne dabei kontrolliert biologisch zu sein. Abgesehen von der bereits 1786 von Johann Christian Schubart eingeführten Fruchtfolgewirtschaft mit Kleeanbau als Gründünger und Beginn der Düngung mit Dung durch Stephan Gugenmus (um 1769) reichen die Anfänge des ökologischen Landbaus im engeren Sinne in die 1920er Jahre zurück, die Zeit der sogenannten Lebensreform-Bewegung. So wurde 1924 die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise eingeführt und auch der organisch-biologische oder der naturgemäße Landbau gehen mit ihren Ursprüngen weit ins letzte Jahrhundert zurück.

Merkmale und Ziele des Ökologischen Landbaus

- Ganzheitliches Denken, d.h. Betriebsgestaltung nach dem Vorbild eines lebendigen Organismus mit den Bestandteilen Mensch, Tier, Pflanze und Boden

- Möglichst weitgehend geschlossener Betriebskreislauf mit geringstmöglichem Verbrauch nichterneuerbarer Energie- und Rohstoffvorräte

- Förderung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, z. B. durch ausgeprägte Humuswirtschaft

- Schonende Bodenbearbeitung (z.B. flach pflügen, tief lockern)

- Versuch, die Nährstoffverluste aus dem Ökosystem (Bodenerosion, Auswaschung, permanente Fixierung, gasförmige Verluste) zu minimieren

- vielgliedrige Fruchtfolgen mit Leguminosenanteilen

- Zufuhr und Nutzung wirtschaftseigener organischer Substanz, z.T. als Kompost

- Einsatz von natürlichen Mineraldüngern (Gesteinsmehle, Spurenelementdünger, Kalirohsalze), Hornmehl, Knochen- und Blutmehl

- Stärkung und Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte bei Pflanzen und Tieren gegen Krankheiten und Schädlinge

- Unkrautregulierung durch pflanzenbauliche, mechanische und thermische Verfahren

- Bekämpfung von Pilzkrankheiten mit Pflanzenauszügen, Gesteinsmehl, Wasserglas, Netzschwefel oder mit Kupferpräparaten

- Bekämpfung von tierischen Schädlingen mit biologischen Pflanzenschutzmitteln

- Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger, Pflanzenbehandlungs-, Lagerschutz- und Nachreifemittel, Hormone und Wuchsstoffe.

- flächengebundene Viehhaltung mit nach Art und Menge begrenztem Futterzukauf

- Berücksichtigung artgemäßer Gesichtspunkte in der Tierhaltung

- Förderung bewährter, wenig anfälliger Kultursorten und Zuchtrassen, insbesondere im Hinblick auf Schädlingsresistenz und Tiergesundheit

- weitgehender Verzicht auf Antibiotika

- Erzeugung ernährungsphysiologisch hochwertiger Lebensmittel in ausreichender Menge zu angemessenen Preisen

- Schaffung einer sicheren Existenz auf der Basis befriedigender Lebensbedingungen und die bewußte Vermeidung von Belastungen der Natur und Umwelt

- Vermeidung von Überproduktion

- Die Mitwirkung an der Lösung des Welthungerproblems und daher die Ablehnung von importierten Futtermitteln aus der Dritten Welt, da deren Erzeugung dort das Angebot an Grundnahrungsmitteln verringert

Ökologischer Landbau wurde häufig auch als Alternativer Landbau (AL) oder Biologischer Landbau bezeichnet, wobei letzteres irreführend ist, da in jeder Form von Landbau alle Wachstums- und Anbauprozesse biologisch ablaufen und nur die Rahmenbedingungen vom Menschen unterschiedlich gezielt durch künstliche Eingriffe gestaltet werden. Der ökologische Landbau steht im Gegensatz zum konventionellen Landbau.

Von den verschiedenen nicht-konventionellen Landbaumethoden sind in Deutschland besonders die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, der organisch-biologische Landbau und der naturnahe Anbau bekannt geworden. Die meisten landwirtschaftlichen Öko-Betriebe in Deutschland sind in Verbänden organisiert. Sechs der acht in Deutschland ansässigen Anbauverbände (namentlich Bioland, Biopark, Demeter, Ecoland, Gäa und Naturland) sind Mitglied im 2002 gegründeten Dachverband BÖLW, daneben ist der BÖLW selbst Mitglied in der internationalen Vereinigung IFOAM.

Die Richtlinien der deutschen Bioanbau-Verbände sind in einigen Punkten strenger als die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau. So kann zum Beispiel nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau ein Betrieb unter bestimmten Umständen teilweise auf ökologischen Landbau umgestellt werden, während die Verbände immer eine Umstellung für den gesamten Betrieb vorschreiben.

Einige statistische Daten

Deutschland

Der ökologische Landbau hatte in den vergangenen Jahren eine stete Aufwärtsentwicklung genommen. Zuletzt war das Wachstum allerdings gebremst. Ende 2023 bewirtschafteten in Deutschland 36.700 Betriebe ökologisch. Das waren gegenüber dem Vorjahr etwas weniger Betriebe (– 0,5 %). Die 36.700 Bio–Betriebe stellen 14,4 Prozent aller Betriebe. Mit 1,9 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche (gegenüber Vorjahr + 1,6 %) bewirtschaften die Bio–Betriebe 11,4 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands.

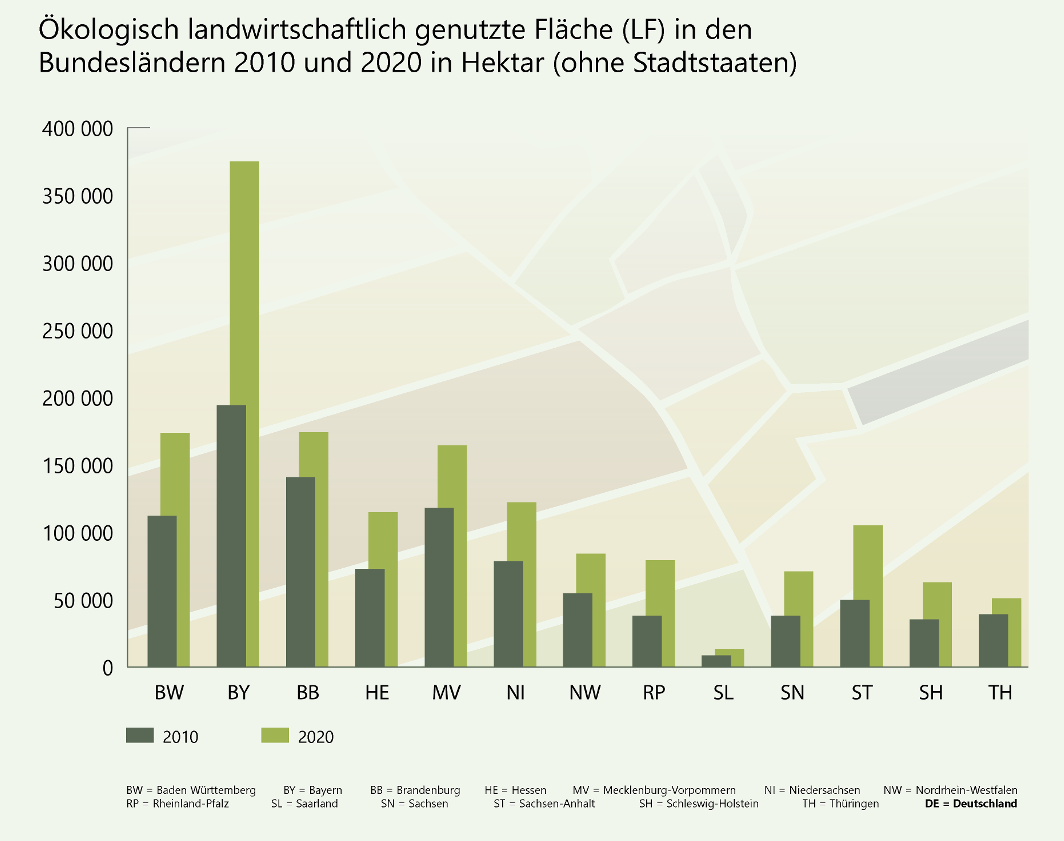

Den höchsten Öko-Flächenanteil hatten im Jahr 2020 die Bundesländer Saarland (18,1 Prozent), Hessen (15,5 Prozent) , Baden-Württemberg und Brandenburg (jeweils 13,2 Prozent). Den absolut größten Öko-Flächenumfang haben die Bundesländer Bayern (rund 23 Prozent der Ökofläche Deutschlands) und Baden-Württemberg (12 Prozent), gefolgt von Brandenburg (11 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (10 Prozent).

Ökologisch landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) in den Bundesländern 2010 und 2020 in Hektar (ohne Stadtstaaten)

Flächenmäßig bestimmten 2020 Bayern (374 900 Hektar), Brandenburg (174 000 Hektar), Baden-Württemberg (173 700 Hektar) und Mecklenburg-Vorpommern (164 300 Hektar) das Bild. Gut ein Drittel der ökologisch bewirtschafteten Fläche befand sich in den fünf ostdeutschen Bundesländern.

Die unterschiedlich starke Verbreitung des Ökolandbaus wird vor allem durch klimatische Gegebenheiten, Bodengüte, Topografie und agrarische Alternativen bestimmt. So ist der Nordosten Deutschlands schon aufgrund teils geringerer Niederschläge und der geringeren Bodengüte prädestinierter für den ökologischen Landbau.

Quelle: Destatis 2021

Die unterschiedlich starke Verbreitung des Ökolandbaus wird vor allem durch klimatische Gegebenheiten, Bodengüte, Topographie und agrarische Alternativen bestimmt. So ist der Nordosten Deutschlands schon aufgrund teils geringerer Niederschläge und der geringeren Bodengüte prädestinierter für den ökologischen Landbau. Zudem werden extensive Grünlandflächen in Verbindung mit der Ammen- und Mutterkuhhaltung in einigen Mittelgebirgsregionen eher in die ökologische Produktion einbezogen, da sich hier die Auflagen des Ökolandbaus leichter erfüllen lassen. Eine extensive Landbewirtschaftung bedeutet einen geringeren Einsatz von Produktionsmitteln (wie zum Beispiel Dünge- und Futtermittel) und damit verbunden geringeren Erträgen.

Die Anbaufläche, die nach den Standards der Öko-Anbauverbände bewirtschaftet wird, legte 2019 um rund 77.000 Hektar auf fast 1.016.200 Hektar zu (Stand 1.1.2020). Das sind knapp 63 Prozent aller Ökoflächen in Deutschland. Nicht gebundene Bio-Bauern, die nach den Regeln der EU-Öko-Verordnung arbeiten, bewirtschafteten Anfang 2020 eine Fläche von 598.000 Hektar, das sind rund 39.000 Hektar mehr als ein Jahr zuvor.

830.000 Hektar werden im Ökolandbau als Grünland genutzt, die ökologische Ackerfläche umfasst 700.000 Hektar. Die restliche Fläche sind Obst- und Gemüsekulturen sowie Streuobstflächen.

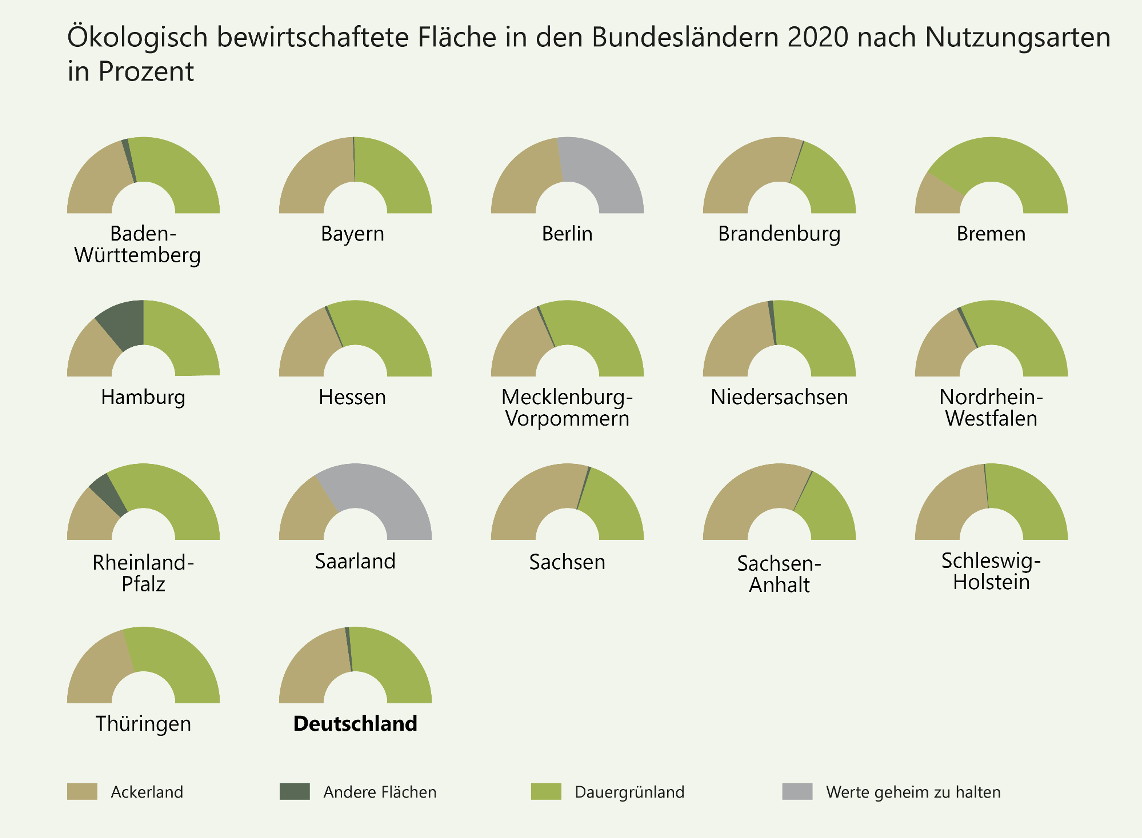

Ökologisch bewirtschaftet Fläche in den Bundesländern 2020 nach Nutzungsarten in Prozent

Die Verteilung der Hauptnutzungsarten der landwirtschaftlich genutzten Fläche variiert zwischen den Bundesländern. Während in Sachsen der Anteil des Öko-Ackerlandes bei rund 59 Prozent. in Brandenburg bei gut 60 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar bei über 64 Prozent lag, belief sich dieser in Rheinland-Pfalz auf weniger als 25 Prozent. Im Bundesdurchschnitt wird mehr Dauergrünland als Ackerland ökologisch bewirtschaftet. Dauerkulturen von größerem Umfang gibt es verstärkt in Rheinland-Pfalz (vor allem Rebflächen) und in Hamburg (Obstproduktion). Bei den konventionell wirtschaftenden Betrieben zeigt sich, dass der Anteil des Ackerlandes in Deutschland bei fast 73 Prozent lag.

Quelle: Destatis 2021

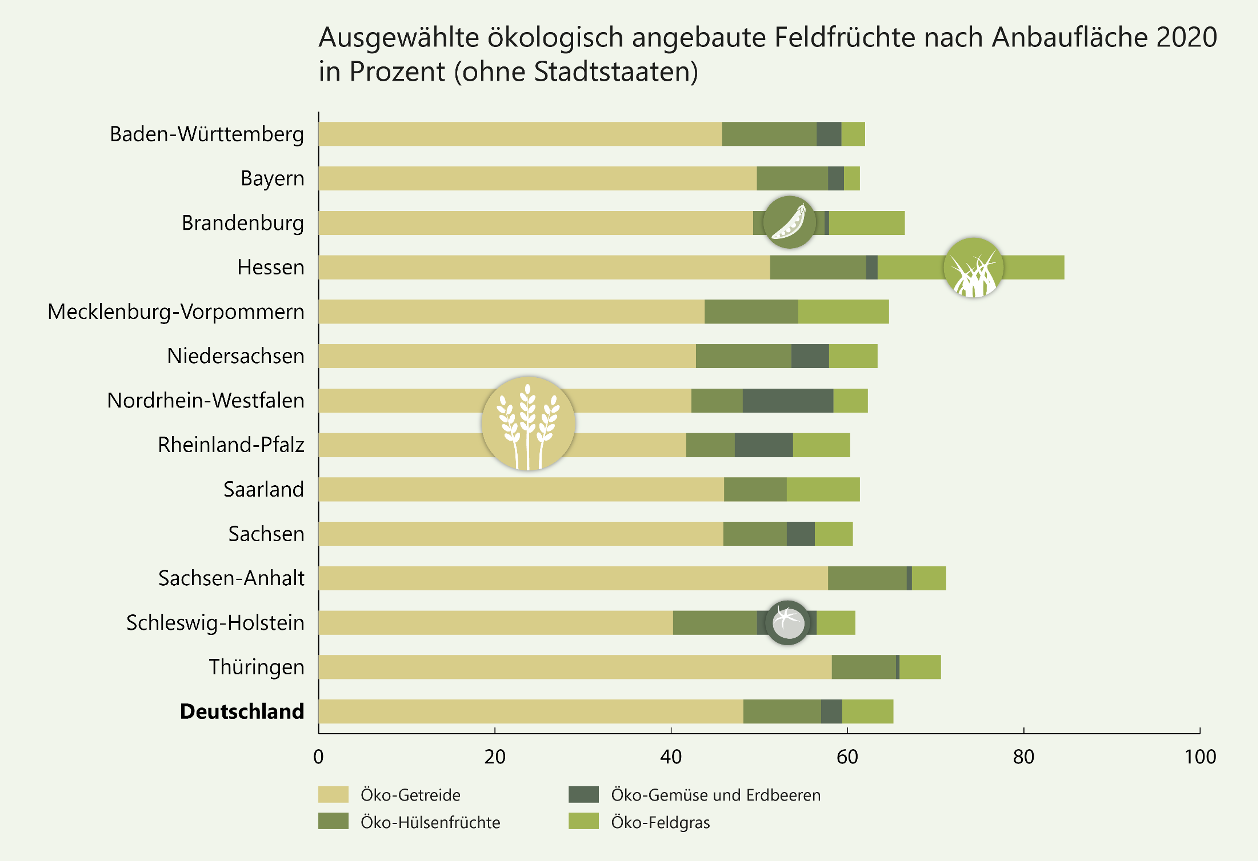

Nicht alle Feldfrüchte sind für den ökologischen Anbau ebenso gut geeignet wie für die konventionelle Wirtschaftsweise. So zeigen sich bei Zuckerrüben und Ölfrüchten schon aus wirtschaftlicher Sicht Grenzen. Allein die Unkrautbekämpfung ist ein großer Kostenfaktor, da in der Jugendphase die Konkurrenzfähigkeit dieser Pflanzen gegenüber Unkräutern gering ist. Im ökologischen Landbau Deutschlands wurde 2020 nicht ganz die Hälfte des Ackerlandes mit Getreide bestellt. Deutlich höher waren die Anteile mit rund 58 Prozent in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Vergleichsweise niedrig fielen diese Werte mit rund 40 bis 44 Prozent in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus.

Ein Standbein des ökologischen Landbaus ist die Produktion von Hülsenfrüchten, zum Beispiel Erbsen, Ackerbohnen oder Soja. In Deutschland wurden fast neun Prozent des Ökoackerlandes mit Hülsenfrüchten bestellt. Diese Praxis dient der Eiweißfütterung der Tiere und der bodenverbessernden Wirkung dieser Kulturen. Da im Ökolandbau nur eingeschränkt mineralische Düngung erlaubt ist, spielen Hülsenfrüchte eine wichtige Rolle in ökologischen Fruchtfolgen. Auch der Anbau von Gemüse ist in Ökobetrieben mehr verbreitet als in konventionell arbeitenden. Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass ein größerer Teil der Konsumenten bevorzugt ökologisch erzeugtes Gemüse erwirbt. Auch der Anteil von Feldgras am Ackerland ist im ökologischen Landbau mit Ausnahme von Schleswig-Holstein deutlich größer. Ein Grund für den höheren Anbauanteil ist die Futterproduktion. Gleichzeitig ist der mehrjährige Feldgrasanbau hier ein tragendes Anbauelement und wesentlich für die Fruchtfolgen.

Ausgewählte ökologisch angebaute Feldfrüchte nach Anbaufläche 2020 in Prozent (ohne Stadtstaaten)

Nicht alle Feldfrüchte sind für den ökologischen Anbau gleichermaßen geeignet wie für die konventionelle Wirtschaftsweise. So zeigen sich bei Zuckerrüben und Ölfrüchten schon aus wirtschaftlicher Sicht Grenzen.

Ein Standbein des ökologischen Landbaus ist die Produktion von Hülsenfrüchten, zum Beispiel Erbsen, Ackerbohnen oder Soja. In Deutschland wurden fast neun Prozent des Ökoackerlandes mit Hülsenfrüchten bestellt. Diese Praxis dient der Eiweißfütterung der Tiere und der bodenverbessernden Wirkung dieser Kulturen. Da im Ökolandbau nur eingeschränkt mineralische Düngung erlaubt ist, spielen Hülsenfrüchte eine wichtige Rolle in ökologischen Fruchtfolgen. Auch der Anbau von Gemüse ist in Ökobetrieben mehr verbreitet als in konventionell arbeitenden.

Quelle: Destatis 2021

Mutterkühe, Ziegen und Schafe werden zu relativ hohen Anteilen in ökologischer Bewirtschaftung gehalten. Dagegen ist der Anteil der ökologischen Schweinehaltung in Deutschland mit unter 1 Prozent gering. Der Anteil der Biomilch liegt bei 3,7 Prozent; die höchsten Anteile befinden sich in Baden-Württemberg, im Saarland und in Hessen. Etwa die Hälfte der Bio-Milch wird in Bayern erzeugt. Relativ hoch ist der Öko-Anteil mit 13,1 Prozent in der Eiererzeugung und mit 5,5 Prozent auch in der Rindfleischerzeugung.

EU und Welt

In der EU wurden nach zuletzt für 2017 vorliegenden Angaben 14,5 Millionen Hektar von 460.000 Landwirten ökologisch bewirtschaftet. Damit hat sich die Zahl der EU-Ökolandwirte binnen 10 Jahren um 70 Prozent erhöht. Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln in der EU stieg binnen 5 Jahren um gut zwei Drittel von 22 Milliarden Euro in 2012 auf 37 Milliarden Euro in 2017. Beim Anbauflächenumfang steht Deutschland nach Spanien, Italien und Frankreich an vierter Stelle der größten Ökoanbauländer in der EU.

Weltweit betrug die registrierte Ökolandbaufläche in 2017 69,8 Millionen Hektar. Australien war mit 36,5 Millionen Hektar das Land mit dem größten Areal, gefolgt von Argentinien mit 3,4 Millionen Hektar und China mit 3,0 Millionen Hektar. Damit entfallen 51,4 Prozent der globalen Öko-Anbaufläche auf Australien mit größtenteils extensiv bewirtschaftetem Weideland; dahinter folgen Europa mit einem Anteil von 21,0 Prozent und Lateinamerika mit einem Anteil von 11,5 Prozent. Die Umsätze am weltweiten Markt für Lebensmittel kletterten 2017 auf rund 90 Milliarden Euro. Der größte Markt waren 2017 die USA mit 40 Milliarden Euro, gefolgt von Deutschland mit gut 10 Milliarden Euro, Frankreich mit 7,9 Milliarden Euro und China mit 7,6 Milliarden Euro.

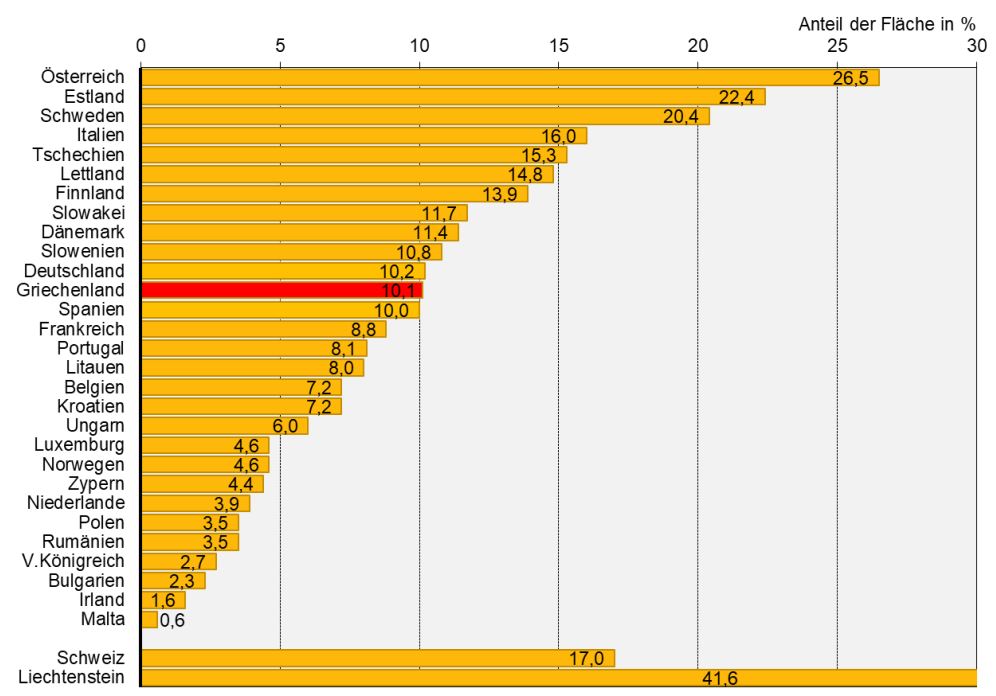

Die Bedeutung des Ökologischen Landbaus in den einzelnen europäischen Ländern spiegelt am besten der relative Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wider. Im Vergleich zu allen europäischen Staaten bewirschaftete 2020 das Fürstentum Liechtenstein mit 41,6 % den höchsten Anteil seiner landwirtschaftlichen Fläche ökologisch. Innerhalb der EU war Österreich auch 2020 wieder Spitzenreiter mit 26,5 % der landwirtschaftlichen Fläche, gefolgt von Estland mit 22,4 % und Schweden mit 20,4 %. Auch Italien mit 16,0 % sowie Tschechien mit 14,8 % und die Schweiz mit 17,0 % lagen in Europa weit vorne.

Quelle: LEL

Rechtlicher Rahmen

Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen bilden den Rahmen für die Ökologische Lebensmittelwirtschaft und stellen sie damit in das Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz und Überregulierung. Das Ziel ist beides, Risiko und Aufwand, zu minimieren, um die weitere Ausdehnung der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft zu ermöglichen. Umfassenstes Regelwerk für den Bio-Sektor bildet die EU-Öko-Verordnung zu der vielfältige nationale Regelungen treten.

In den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau „Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und ihren Durchführungsbestimmungen (Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission)“ wird genau definiert, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, die als Öko-Produkte gekennzeichnet sind, erzeugt und hergestellt werden müssen. Hohe ökologische Produktionsstandards sind einzuhalten. Das den gesamten Herstellungsprozess und den Handel begleitende Kontrollsystem ist risikoorientiert ausgerichtet. Die Rechtsvorschriften knüpfen an den Basisrichtlinien der “Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen“ (IFOAM) an, in der rund 750 Verbände aus über 100 Nationen organisiert sind. Weiterhin ist eine Verordnung mit Durchführungsvorschriften zu Einfuhren von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern (Nicht-EU-Staaten) erlassen worden (Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommssion).

Einer ersten großen Überarbeitung wurde das Bio-Recht 2008 unterzogen. Bereits 2014 begann eine weitere Revision, die 2018 mit dem Beschluss einer neuen Öko-Basisverordnung (VO 2018/848) beendet wurde. Fertig ist das neue Bio-Recht allerdings noch nicht: Bis Ende 2020 muss die Öko-Basisverordnung noch durch entscheidende Regeln ergänzt werden, zum Beispiel mit konkreten Festlegungen zu Ställen und Ausläufen für Bio-Tiere, mit Listen zugelassener Bio-Betriebsmittel oder -Lebensmittelzutaten sowie präziseren Anforderungen an die Öko-Kontrolle und Bio-Importe aus Drittländern. Erst wenn das Bio-Recht mit den ausstehenden Regeln ergänzt und vollständig ist, bietet die neue Öko-Verordnung Rechtssicherheit für Betriebe und Unternehmen. Ab dem am 1.1.2021 muss die überarbeitete Rechtsgrundlage von allen Bio-Betrieben und Bio-Kontrollstellen angewendet werden. Bis dahin gilt die aktuelle EU-Öko-Verordnung (VO 834/2007). (BÖLW)

Bei vorverpackten Lebensmitteln aus der EU muss das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion (kurz EU-Bio-Logo) auf der Verpackung erscheinen. Für aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse ist die Verwendung des EU-Bio-Logos fakultativ.

Mit dem Öko-Landbaugesetz (ÖLG) werden in Deutschland bestimmte Vollzugsaufgaben im ökologischen Landbau gebündelt und die Effizienz der Durchführung der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau verbessert.

Umweltwirkungen des ökologischen Landbaus

- Ökologische Landbaumethoden fördern die Humusbildung und das Bodenleben. In den Feldern und Wiesen der Ökobauern sind Biomasseanteile und mikrobielle Aktivität in der Regel höher als im konventionellen Landbau. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit steigt an. Krumenverluste durch Erosion werden weitgehend vermieden.

- Ökologischer Landbau belastet das Grund- und Oberflächenwasser in der Regel weniger mit Nährstoffen, wie zum

Beispiel Nitrat, als der konventionelle Landbau. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Mittel schließt den Eintrag

solcher Pflanzenschutzmittel weitgehend, aber nicht komplett aus. Weil die Viehhaltung an die Fläche gebunden ist, fallen meist nicht mehr Nährstoffe durch Mist und Gülle an, als den Pflanzen auf den hofeigenen Flächen problemlos zugeführt werden

können. Durch die Zufuhr von organisch gebundenen Stickstoffs mit Wirtschaftsdünger sowie in Wurzelrückständen von Leguminosen kann aufgrund der unkontrollierbaren Abbauprozesse der organischen Substanz Nitrat freigesetzt werden, das, wenn eine entsprechende Aufnahme durch Pflanzen nicht stattfindet, ausgewaschen werden kann. - Da ökologisch wirtschaftende Betriebe, gemäß ihrer Anbauvorschriften, keine synthetischen Pflanzenschutzmittel anwenden, gehen von ihnen keine Pestizideinträge in Grund- und Oberflächengewässer aus.

- Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, das niedrige Düngeniveau und die im allgemeinen vielfältigere Gestaltung der Fruchtfolge wird die Vielfalt des Tier- und Pflanzenlebens gefördert. Auf den Öko-Flächen finden sich häufig mehr Arten, als auf den konventionell bewirtschafteten Flächen. Allerdings kann auch vom ökologischen Landbau nicht in jedem Fall eine positive Wirkung für den Artenschutz und damit auf die biotischen Ressourcen im traditionellen Sinn erwartet werden. So können z.B. Untersaaten mit Bodendeckern im Weinbau mit der typischen Wildkrautflora in Konkurrenz treten.

- Eine artgerechte Haltung der Tiere entspricht den Prinzipien des ökologischen Landbaus und wird garantiert. Den

Tieren wird unter anderem genügend Auslauf gewährt. Die Haltungsbedingungen werden regelmäßig überprüft. - Die Tierproduktion des ökologischen Landbaus wird von der Rinderhaltung dominiert. Aufgrund begrenzter Zukaufmöglichkeiten von Futtermitteln ist die maximale Anzahl von Wiederkäuern je Einheit betriebseigener Futterfläche auf vergleichsweise niedrigem Niveau (2 Milchkühe/Rinder je ha) begrenzt. Die Freisetzung von Methan und Ammoniak ist im ökologischen Landbau aufgrund der dort üblichen Einstreu/Festmist-Stallhaltung geringer als bei den Flüssigmistsystemen im konventionellen Landbau.

- Der Verzicht auf Agrarchemikalien, also auf indirekten Energieeinsatz, führt auch zu einer deutlich besseren Energiebilanz der ökologischen gegenüber den konventionellen Methoden und damit auch zu einem geringeren CO2-Ausstoß. Verbunden mit geringeren Emissionen an NH3 und CH4 infolge sorgfältiger Düngerwirtschaft und geringeren Tierbesatzdichten ist dies ein Beitrag zur Reinhaltung der Atmosphäre.

Bewertungen

Der Umweltrat (Sondergutachten 1996, Umweltgutachten 2008, 2012) betrachtet den am Prinzip einer dauerhaft-umweltgerechten Wirtschaftsweise orientierten ökologischen Landbau als Vorbild für eine umwelt- und ressourcenschonende Landbewirtschaftung. Er empfiehlt die nationale Förderung der Extensivierungsform "ökologischer Landbau" und vorübergehend die Vermarktung von Bio-Produkten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" deutlich zu verbessern.

Schon aus landschaftsökologischen Gründen ist für viele Befürworter eine Ausweitung ökologisch wirtschaftender Landwirtschaft dringend geboten. Gegenwärtig liegen die meisten Betriebe wie kleine Inseln inmitten der intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft. Der Isolationseffekt für Tiere und Pflanzen ist somit groß.

Gleichzeitig wird bei den verschiedenen Konzepten des ökologischen Landbaus die klare Beschreibung von Biotop-Verbundnetzen vermisst, die die Basis für eine Nützlingsförderung darstellen. Daneben fehlt eine klare Empfehlung der Förderung bestimmter Nahrungs- und Habitatpflanzen für die Entwicklung optimaler Räuber-Beute-Beziehungen.

Ein (hypothetischer) flächendeckender ökologischer Anbau in Deutschland wird teilweise für möglich gehalten, wobei allerdings Fragen, die sich aus der vertraglichen Einbindung Deutschlands in das EU-Agrarsystem oder die WTO nicht berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Versorgungssicherheit Deutschlands träten lediglich in einzelnen Segmenten Versorgungslücken auf (Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier), die man auf dem gesamteuropäischen Markt zu schließen können glaubt, sofern die EU insgesamt ökologisch produzierte. Auch die Finanzierung einer Umstellung der gesamten deutschen Landwirtschaft auf ökologischen Landbau wird bei Beibehaltung der heutigen Erzeugerpreise und bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen allein durch die Umverteilung der Marktordnungsausgaben (Subventionen für die Überschußverwaltung und -beseitigung) für möglich angesehen. Die Einkommensrückgänge in der Umstellungsphase meint man mit einer Technologiesubvention "Ökologischer Landbau" aus den freigewordenen Mitteln ausgleichen zu können.

Andererseits erscheint aber gerade aus ökologischen Gründen ein flächendeckender ökologischer Anbau in Deutschland nicht erstrebenswert: Infolge des Ertragsrückgangs von 35 - 47 % entstünde eine so landintensive Bewirtschaftung, dass nur wenig Raum für naturnahe Flächen bleibt, da je Produkteinheit mehr landwirtschaftliche Nutzfläche benötigt wird. Eine Naturschutzfläche von 10 % der Staatsfläche wird aber als Teilziel für einen an Nachhaltigkeit orientierten Wirtschaftsraum angesehen. Gleichzeitig ist bei einer flächendeckenden Extensivierung eine Zunahme der Agrarimporte um etwa 30 % aufgrund der geringeren Erträge im Inland zu erwarten, wobei Deutschland bereits heute der weltweit größte Agrarimporteur ist.

Die Bedeutung des ökologischen Landbaus in Deutschland spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einen Ökoflächenanteil von 20% an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche anstrebt und dieses Ziel mit ihrem Klimaschutzplan 2050 bekräftigt hat. Der ökologische Landbau gilt deshalb als eine relevante Schlüsseltechnologie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung als „Goldstandard der Nachhaltigkeit“ bezeichnet.

Hinsichtlich der gesellschaftspolitischen Bedeutung des ökologischen Landbaus sind folgende Anmerkungen zu machen:

- Der ökologische Landbau ist umweltverträglicher als die konventionelle Produktion (s.o.)

- Der ökologische Landbau weist keine ökonomischen Nachteile für den Einzelbetrieb auf.

- Der ökologische Landbau entlastet die Agrarmärkte durch geringere Erträge und tierische Leistungen. Dadurch sind weniger öffentliche Finanzmittel zur Überschußbeseitigung erforderlich.

- Die mit dem Übergang zur Ernährung mit Bio-Produkten in der Regel verbundene Umstellung in der Verbrauchsstruktur - z.B. weniger Genußmittel, Fleisch, Zucker, aber vermehrt ballaststoffreichere pflanzliche Produkte - wirkt sich positiv auf den Gesundheitszustand der Konsumenten aus.

- Die Unterschiede von ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln gegenüber konventionellen Produkten sind hinsichtlich der Inhaltsstoffe gering; Vorteile bestehen u.a. in teilweise höheren Trockenmasse-Anteilen oder geringerem Nitratgehalt und damit verbunden höheren Vitamin C-Werten.

- Betrachtet man die Beschäftigung einer möglichst großen Zahl von Arbeitskräften in der Landwirtschaft als ein Ziel der Agrarpolitik, so erweist sich der ökologische Landbau ebenfalls als vorteilhaft. Die Wertschöpfung bei dieser Wirtschaftsweise ist größer als in vergleichbaren konventionellen Betrieben. Dies ergibt sich hauptsächlich daraus, dass die Betriebe des ökologischen Landbaus geringere Aufwendungen für Vorleistungen (z.B. Agrarchemikalien) haben und dass vermehrt Verarbeitungs- und Vermarktungsleistungen übernommen werden.

Weitere Informationen:

- Ökolandbau.de - Startseite (BLE)

- Biologische Landwirtschaft (EU Kommission)

- Ökologischer Landbau (BLE)

- Entwicklungsperspektiven der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland (UBA Texte 32/2020)

- Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BLE)

- Zukunftsstrategie ökologischer Landbau - Impulse für mehr Nachhaltigkeit in Deutschland (BMEL)

- Ökolandbau (UBA)

- Ökologischer Landbau in Deutschland (BMEL)

- Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft in Deutschland (BMEL 2025)

- Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft (Thünen Report 65, 2019)

- Branchenreport 2020 - Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)

- Agrarmärkte 2022 - Ökologische Erzeugnisse (LEL)

- Ökolandwirtschaft in der EU - Organisch und Dynamisch (Agraratlas 2019)