Agrarlandschaft

Kulturlandschaftstyp als Teil der Erdoberfläche, der durch seine spezifische agrare Nutzung eine gewisse Einheitlichkeit besitzt. Physiognomisch wird die Agrarlandschaft geprägt durch die Art der Bodennutzung und Viehhaltung, die Parzellierung der Flur, die Formen, Anordnungen und Positionen der Wohn- und Ökonomiegebäude und die technischen Hilfsmittel (z.B. Kreisbewässerung), wobei diese Merkmale Ausdruck sind einerseits von physisch-geographischen Bedingungen, andererseits von sozialen, religiösen, historischen und technologischen Gegebenheiten und Prozessen.

Die unterschiedliche Art und die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten formen jeweils ein bestimmtes Landschaftsgefüge, in das sich, je nach Lage zu urbanen Räumen auch andere Gefügeelemente mischen können. Wo solche fehlen, kann von einer reinen Agrarlandschaft gesprochen werden.

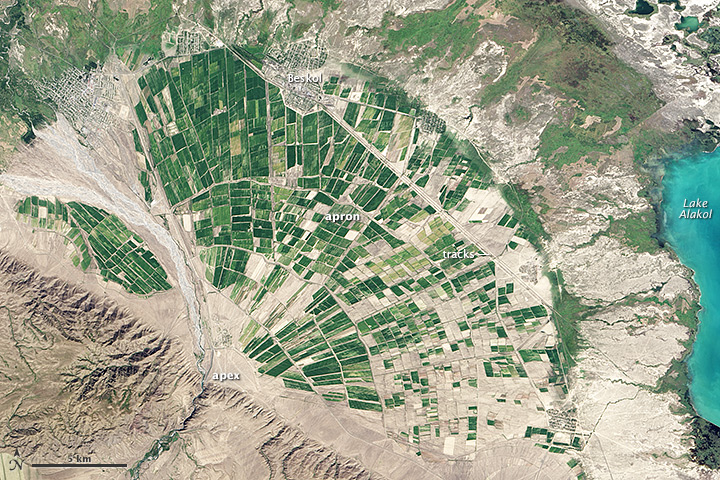

Markanter Ausschnitt aus der Agrarlandschaft: Schwemmfächer in Kasachstan

Gebirgsbäche sind in der gewöhnlich auf enge Fliesswege beschränkt und transportieren in der Regel beträchtliche Mengen an Kies, Sand, Ton und Schluff - Material, das Geologen als Schwemmland (Alluvium) bezeichnen. Art und Menge des transportierten Schwemmguts hängen vom Volumen des Wasserlaufs und dem Gefälle des Baches ab. Größere Flüsse nehmen mehr Material auf als kleinere; schnell fließende Bäche an steilen Hängen transportieren gröbere Sedimente als langsam fließende Bäche an flachen Hängen.

Wenn ein reißender Bach aus dem Gebirge in ein relativ flaches Tal oder Becken eintritt, breitet er sich oft zu einem verzweigten Bach mit mehreren ineinander verschlungenen Kanälen aus. Und wenn ein Gebirgsbach in ein flaches Gebiet eintritt, verlangsamt er sich gleichzeitig. Er kann nicht mehr so viel Schwemmgut mitnehmen und lagert das überschüssige Schwemmgut in Sandbänken in den Rinnen ab. Im Laufe der Zeit wandert das Gerinne hin und her und bildet fächerförmige Ablagerungen, die als Schwemmfächer bezeichnet werden.

Die schmalste Stelle eines Schwemmfächers - am dichtesten an der Gebirgsfront - wird als Scheitelpunkt bezeichnet; der breitere Teil wird als Schürze bezeichnet. Schwemmland, das näher am Scheitelpunkt abgelagert wird, ist in der Regel gröber als das Material, das das Vorfeld bildet. Schwemmfächer bilden sich eher in Wüsten, weil es dort viel lockeres Schwemmland und wenig Vegetation gibt, die das Verlegen von Flussläufen verhindert.

Schwemmfächer in Kasachstan

Der Operational Land Imager (OLI) auf Landsat 8 hat am 9. September 2013 diesen Blick auf einen Schwemmfächer in der kasachischen Provinz Almaty aufgenommen. Unten links im Bild fließt der Fluss Tente durch einen schmalen Gerinnekanal in den Ausläufern des dzungarischen Alatau-Gebirges. Dort, wo die Tente aus den Hügeln in der Nähe des Alakol-Sees austritt, breitet sie sich aus und wird zu einem verzweigten Fluss. Die Bewegung des Kanals im Laufe der Zeit hat einen großen Fächer hinterlassen, der an seiner breitesten Stelle etwa 20 Kilometer breit ist.

Schwemmfächer in trockenen Gebieten werden häufig für die Landwirtschaft genutzt, da sie relativ flach sind und Grundwasser für die Bewässerung liefern. Dieser Fächer bildet da keine Ausnahme. Die blockartigen grünen Muster auf dem Vorfeld sind Felder oder Weideland. Eine Reihe von Städten und Dörfern, darunter Usharal und Beskol, sind entlang des äußeren Randes des Fächers zu sehen. Der gerade Schnitt durch Beskol und entlang des nordöstlichen Teils des Fächers sind Bahntrassen.

Quelle und höhere Auflösung: NASA

Die Agrarlandschaft kann in gleicher räumlicher Erstreckung auch als Agrarökosystem betrachtet werden, bei dem die Betrachtung der Stoff- und Energieflüsse und die Funktionsfähigkeit der Beziehungen zwischen Elementen des Systems im Vordergrund stehen.

In der gegenwärtigen mitteleuropäischen Kulturlandschaft bestehen neben Agrarlandschaften mit großen Flächen und wenigen Strukturelementen in der Flur, etwa in den Börden oder auf dem Gebiet der früheren Kollektivwirtschaften, immer noch reich strukturierte Agrarlandschaften, z.B. am Oberrhein oder im Neckarraum.

Der Begriff Agrarlandschaft wird zwar häufig synonym zu Agrargebiet verwendet, doch erscheint es sinnvoll, Agrarlandschaft im Sinne einer Unterscheidung von anderen Kulturlandschaftstypen zu verwenden, während der Begriff Agrargebiet eher in das Hierarchieschema Agrarraum - Agrarregion - Agrargebiet - Agrarbetrieb eingebunden ist.

Die Agrarlandschaft wird wegen der z.B. in weiten Teilen Europas vollzogenen Aufgaben-Segregation als von der Protektionslandschaft (Naturschutzgebiete u.a.) zu unterscheidende Produktionslandschaft bezeichnet.

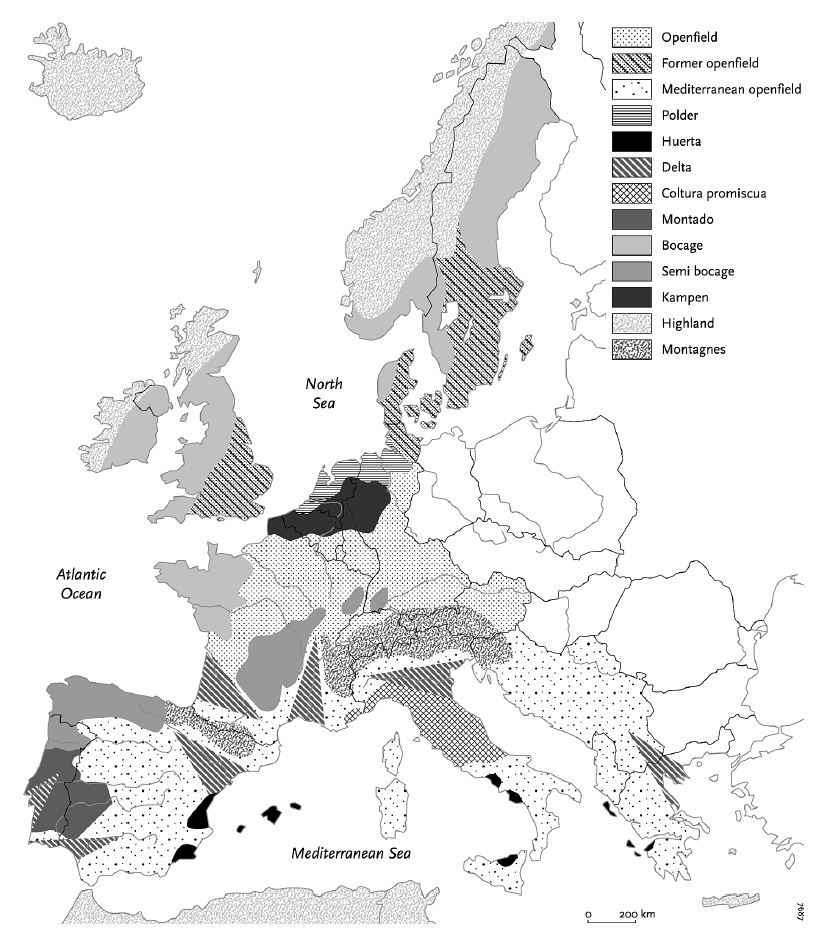

Europäische Agrarlandschaften

In den letzten Jahren sind die bekanntesten Karten der europäischen Agrarlandschaften die des niederländischen Landschaftsarchitekten Johan Meeus. Im Jahr 1988 veröffentlichte er eine Karte der Landschaften in Westeuropa. Einer der wichtigsten Inputs für diese Karte war die Karte der ländlichen Siedlungstypen von Lebeau (1969). Sowohl die Karte von Meeus als auch die ältere Karte von Lebeau zeigen eine Reihe von Landschaftstypen, die hauptsächlich auf morphologischen Unterschieden beruhen, wie sie auf topografischen Karten aus dem 19. und frühen 20. Offene Felder, Bocage (kleine oder mittelgroße geschlossene Landschaften), Montados und Coltura Promiscua wurden als charakteristisch für so weitläufige Regionen angesehen, dass sie im europäischen Maßstab relevant waren.

Die meisten spezialisierten Landwirtschaftsbetriebe erstrecken sich über viel kleinere Gebiete, manchmal sogar nur über einzelne Dörfer wie Noordwijk in den Niederlanden. Dieses Dorf lieferte die meisten Heilkräuter für das Holland des 17. und 18. Jahrhunderts.

Quelle: Renes nach Meeus et al. 1990

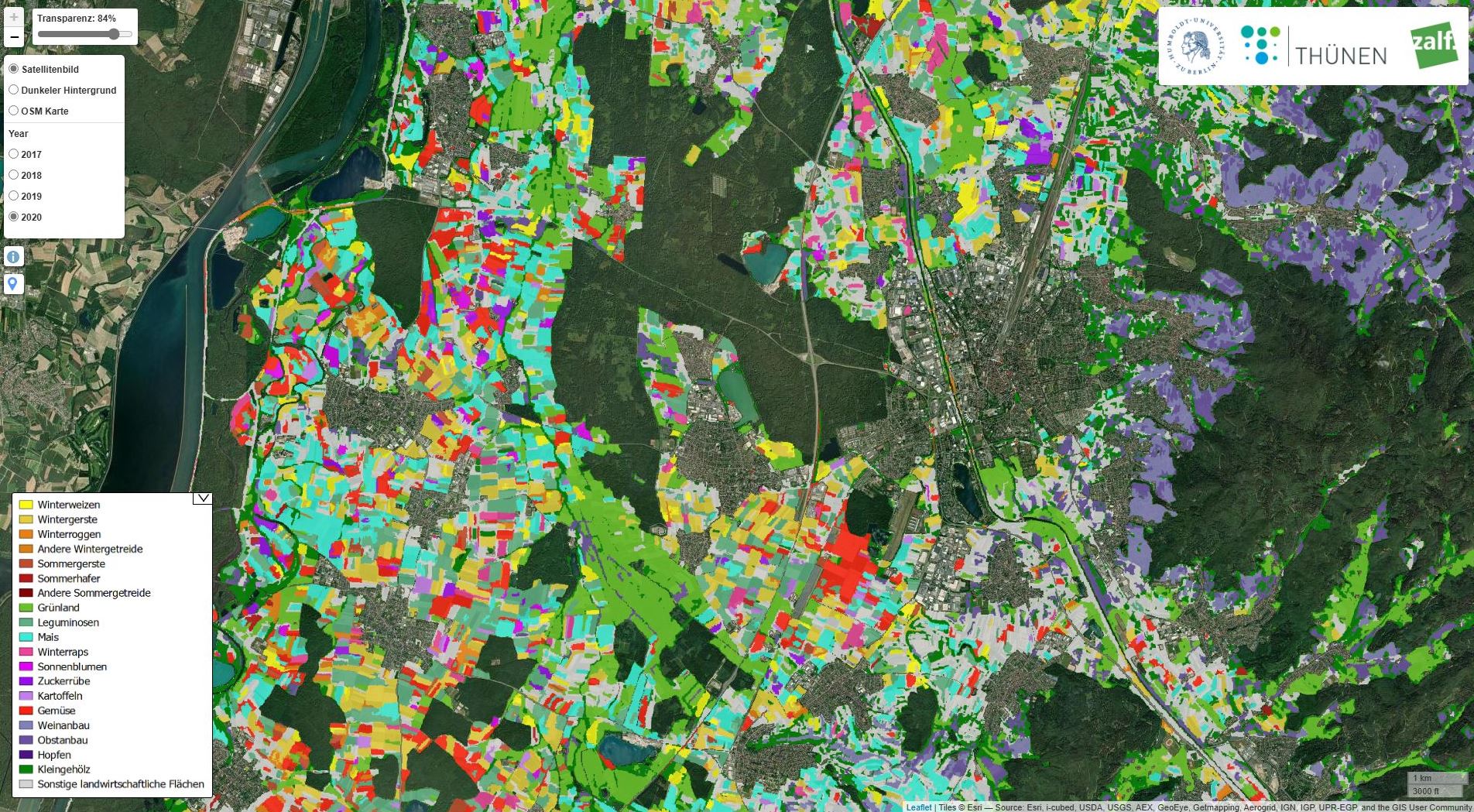

Atlas der deutschen Agrarlandschaft

Für viele Fragestellungen der Umwelt- und Agrarpolitik ist es gut zu wissen, welche Fruchtarten in welchem Jahr auf welchen landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden. Bislang gibt es in Deutschland nur Statistiken zur Landnutzung, die relativ grobe und zeitlich verzögerte Informationen liefern. Wöchentlich wiederkehrende Satelliten können hier mit ihren Bildern Abhilfe schaffen und als Datengrundlage für eine flächenscharfe Landnutzungskarte dienen. Forschende des Thünen-Instituts, der Humboldt-Universität zu Berlin und des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. haben erstmals Karten zur landwirtschaftlichen Flächennutzung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 aus Fernerkundungsdaten erstellt.

Für die Kartenerstellung nutzten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Verfahren des maschinellen Lernens, verfügbare Informationen zur bisherigen Flächennutzung der Landwirte und Daten der US-amerikanischen Satellitenmission Landsat 8 sowie des Copernicus-Programms der europäischen Weltraumbehörde (ESA), deren Satelliten seit 2016 die Erde umkreisen. Um regionale Besonderheiten sowie saisonale und jahresbedingte Schwankungen zu berücksichtigen, wurden weiterhin Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes sowie das deutschlandweite Höhenmodell und das Digitale Landschaftsmodell des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) einbezogen.

Die Karten unterscheiden die dominierenden Kulturarten und Hauptnutzungsarten im Ackerland, also alle Hauptgetreidearten, Hackfrüchte, Gemüse, Dauerkulturen und Hülsenfrüchte. Darüber hinaus werden auch relevante Landschaftselemente in der Agrarlandschaft, wie beispielsweise Gehölzstrukturen, erfasst. Die Agrarlandschaft Deutschlands wird somit erstmals flächendeckend in einem Raster von 10 m x 10 m Gitterweite abgebildet.

Der folgende Ausschnitt zeigt einen Teil der Region Offenburg vom Oberrhein bis in den Schwarzwald mit ihrer kleinparzellierten und vielfältigen Agrarlandschaft.

Quelle: Leibniz-Gemeinschaft

Weitere Informationen:

- Europäische Agrarlandschaften zwischen kulturellem Erbe und gestaltbarer Zukunft (NuL 2011)

- Agrarlandschaftstypen der Schweiz (Agroscope)

- zugehörige Karte (Agroscope)