Agrargeographie

Die Agrargeographie untersucht, beschreibt und erklärt jene Teile der Erdoberfläche, die von der Landwirtschaft und den mit ihr durch Integration verbundenen Wirtschaftszweigen gestaltet werden, sowohl als Ganzes wie auch in ihren Teilen. Darüber hinaus versucht sie, dieses Wirken in Modellen darzustellen.

Sie berücksichtigt dabei die äußere Erscheinung landwirtschaftlicher Systeme, deren naturräumliche, (agrar-)wirtschaftliche und soziale Struktur sowie ihre Funktion und gelangt letztlich zu einer räumlichen Differenzierung. Dabei werden die Wechselwirkung dieser Faktoren im Kontext demographischer, (agrar-)politischer und technologischer Rahmenbedingungen sowie ihr raum-zeitlicher Wandel berücksichtigt. Aus der Verbreitung dieser Faktoren ergeben sich verschiedenartige Agrarräume, Agrarregionen o.ä. Raumeinheiten, die nicht zuletzt mit Hilfe statistischer Methoden, von Archivalien, dem Einsatz von Geodaten und Fernerkundungsmethoden abgegrenzt werden können.

Im Blickfeld der Agrargeographie befindet sich der Agrarraum sowohl in seiner Gesamtheit, also als Gefüge von Siedlung, Flur, Urproduktion usw., wie auch mit seinen Einzelaspekten, so z. B. den Betriebsgrößenverhältnissen oder dem Strukturwandel altsozialistischer Staaten Osteuropas. Die verschiedenen Akteure und Kräfte im Agrarwirtschaftsraum werden in ihrem Beziehungsgefüge betrachtet mit dem Ziel, deren räumliches Verbreitungsmuster und Zusammenwirken in ihrer zeitlichen Veränderungen zu erkennen und zu erklären.

Die Agrargeographie steht als Teildisziplin der Wirtschafts- und Sozialgeographie in einem Spannungsfeld zwischen den Agrarwissenschaften, den Sozialwissenschaften, der allgemeinen Anthropogeographie, den Geschichtswissenschaften (bezüglich der Unterdisziplin Historische Agrargeographie) und auch der physischen Geographie. Die naturräumlichen Gegebenheiten besitzen in der Agrargeographie eine besondere Beachtung, denn trotz des Einsatzes moderner Agrartechnik üben Naturfaktoren weiterhin einen großen Einfluss auf die Potenziale, Limitierungen und Risiken der Agrarproduktion aus.

Das traditionelle Konzept der Agrargeographie mit seiner Beschränkung auf die reine Urproduktion erscheint angesichts des Auftretens agrarindustrieller Unternehmen, die häufig ihre höchsten Umsätze im vor- und nachgelagerten Bereich (Mischfutterwerke, Schlachtereien) tätigen und angesichts der der Landwirtschaft vornehmlich in wohlhabenden Industriestaaten zugewachsenen Aufgaben (z.B. Landschaftspflege, Tourismus in vielfältiger Form, Reitpferdehaltung) nicht mehr haltbar. Verwandte Zweige der Urproduktion (Jagd, Fischerei, Sammelwirtschaft und Forstwirtschaft) sind meist nicht Gegenstand der Agrargeographie, trotz ihrer häufig engen Verzahnungen mit der eigentlichen Landwirtschaft. Als Beispiele gelten das Waldbauerntum in Mittelgebirgen und Alpen oder die bäuerliche Teichwirtschaft in Franken. Die erwähnten Aufgaben der Agrargeographie sind in dieser Gesamtheit umstritten, auch sind unterschiedliche Gewichtungen anzutreffen.

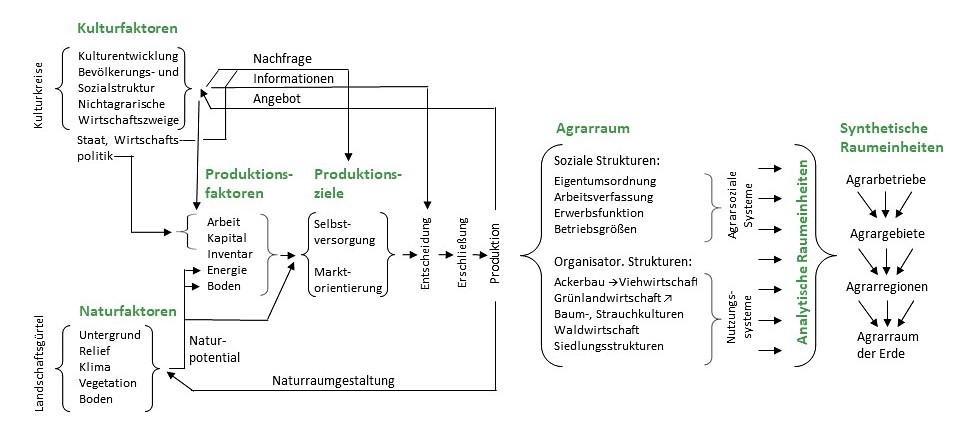

Agrargeographisches Wirkungsgefüge

nach W.-D. Sick

In dem Schema unterscheidet Sick zwischen Kultur- und Naturfaktoren, einschließlich weiterer Untergliederungen. Dabei werden auch die Beziehungen angedeutet, die zwischen kulturellen und naturräumlichen Einflussfaktoren einerseits sowie dem Agraraum mit seinen verschiedenartigen sozialen und organisatorischen Strukturen andererseits bestehen. In diesem Spannungsfeld steht die agrarwirtschaftliche Produktion mit ihren Faktoren, Zielen und betrieblichen Entscheidungsprozessen.

Quelle: Sick 1997 / Heineberg 2004

Im Zusammenhang mit Fragen nach der Nachhaltigkeit agrarischer Nutzungssysteme treten verstärkt Mensch-Umwelt-Beziehungen in den Vordergrund. Die Erfassung und Bewertung der Wirkungszusammenhänge zwischen naturräumlicher Ausstattung, Nutzungssystemen und Landschaftsveränderungen findet zunehmend Berücksichtigung.

Teilweise wird alternativ oder als Ersatz zur Agrargeographie die Etablierung einer Geographie des ländlichen Raumes gefordert, zumindest für die Länder, in denen es keine "reinen Agrarräume" mehr gibt.

Von Windhorst (1989) stammt eine erweiterte Definition der Agrargeographie, die der zunehmenden Verflechtung der Primärproduktion mit vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen besser Rechnung trägt, als die traditionelle Agrargeographie mit ihrem Fokus auf der Agrarlandschaft:

"Die Agrargeographie ist die Wissenschaft von der Struktur, Funktion, räumlichen Verbreitung und räumlichen Organisation der Erzeugung, Be- und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, pflanzlichen und tierischen Rohstoffen. Sie versucht, die genannten ökonomischen Aktivitäten in ihrem zeitlichen Wandel zu erfassen, zu regionalisieren und die sich einstellenden räumlichen Systeme in Modellen darzustellen."

Auf der Grundlage neuerer Arbeiten zur Agrargeographie listen Klohn und Voth (2010) beispielhaft folgende Themenfelder für die Vielfalt der aktuellen Agrargeographie auf:

- Auswirkungen von Agrarpolitik und Globalisierung

- Beziehungsfeld Agrarwirtschaft und Umweltschutz

- Alternative Formen der Agrarproduktion und Vermarktung

- Qualität, Handel und Konsum von Nahrungsmitteln

- Agrarwirtschaftliche Rohstoffproduktion

- Strukturwandel und Industrialisierung in der Agrarwirtschaft

- Agrarwirtschaftliche Produktionsketten und Netzwerke

- Agrarproduktion und Ernährung in Entwicklungsländern

- Agrarstrukturen in Transformationsländern

- Diversifizierung von Agrarproduktion und Einkommensquellen (z.B. durch Biogasgewinnung)

- Agrarproduktion und Nutzungskonflikte im stadtnahen Umland

- Bewässerung und Konflikte um Wasser

- Landschaftswandel durch Intensivierung oder Extensivierung der Agrarproduktion

- Kulturlandschaftspflege