Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft

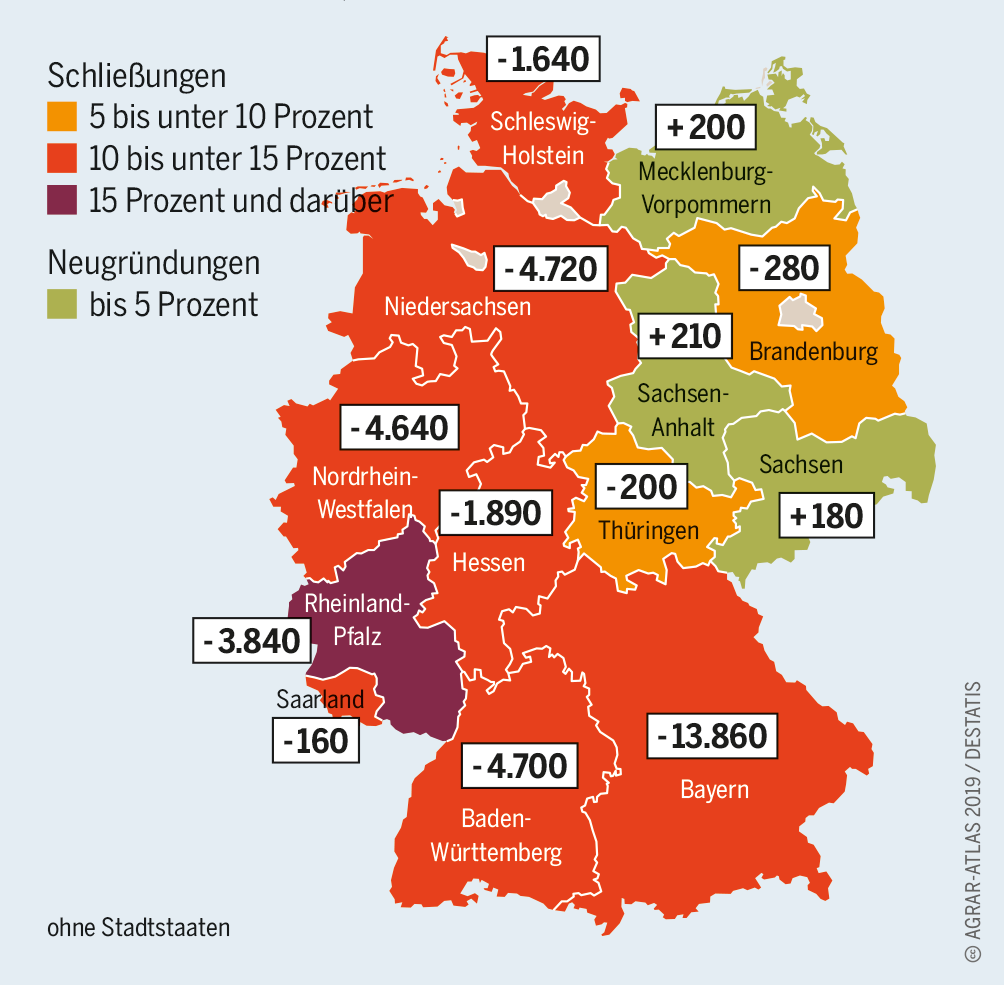

Die Landwirtschaft in Deutschland wandelt sich stark. Weniger Betriebe bewirtschaften zunehmend größere Flächen und Viehbestände mit deutlich höherem Kapitaleinsatz, weniger festen Arbeitskräften und mehr Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist die Zahl der Betriebe in Deutschland um die Hälfte zurückgegangen. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat sich zwischen den Jahren 2013 und 2016 um rund 3,4 % (etwa 9 600 Betriebe) verringert. Zwischen der Agrarstrukturerhebung 2013 und der Landwirtschaftszählung 2010 hatte es noch einen deutlicheren Rückgang von knapp 4,7 % (- 14 100 Betriebe) gegeben. Im Jahr 2016 bewirtschafteten in Deutschland 275 400 landwirtschaftliche Betriebe insgesamt rund 16,7 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die Größe der Fläche hat sich damit gegenüber den Jahren 2013 und 2010 kaum verändert.

Die Zahl der Arbeitskräfte sank seit Mitte der 1990er-Jahre um ein Drittel. Mit einem Kapitaleinsatz von 536.000 Euro pro Erwerbstätigem liegt die Landwirtschaft deutlich über dem Durchschnitt der deutschen Wirtschaft mit 408.000 Euro pro Erwerbstätigem, worin sich die große Investitionsbereitschaft zur Senkung von Arbeitskosten zeigt. Während in den ostdeutschen Bundesländern große Betriebe die Regel sind, gab es 2016 in Westdeutschland bereits 47 Betriebe mit mehr als 1.000 Hektar, die meisten davon in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Erhöhte Leistungsfähigkeit

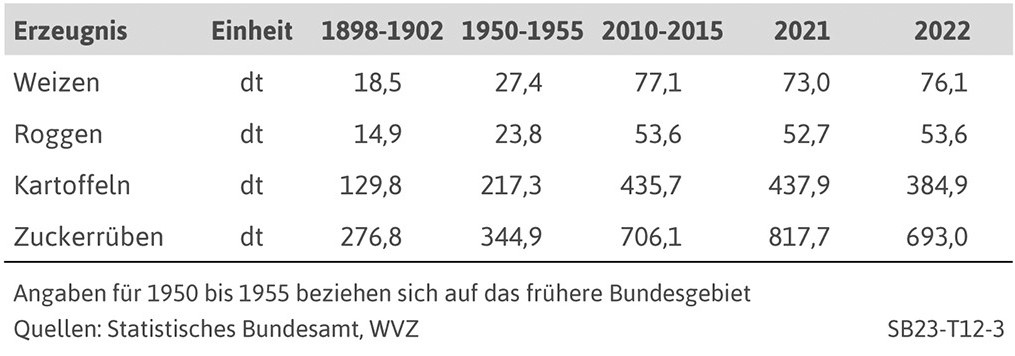

Immer mehr Menschen werden von einem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche ernährt. Der Hektarertrag für Weizen zum Beispiel lag vor 120 Jahren bei 18,5 Dezitonnen. Heute (Durchschnitt 2014 bis 2019) liegt der Hektarertrag mit 76,9 Dezitonnen mehr als viermal so hoch.

Die enorme Erzeugungssteigerung hat ihre Ursache in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produktionsweisen. Moderne Maschinen und Ställe, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern sowie Zuchtfortschritte bei Pflanzen und Tieren haben dazu geführt, dass die Landwirte heute wesentlich stabilere und höhere Erträge erzielen als früher.

Quelle: DBV

Die aus den heute 11,9 Millionen Großvieheinheiten resultierende Gesamterzeugung liegt gegenüber dem weitaus flächengrößeren Deutschland in den Grenzen von 1900 um ein Mehrfaches höher.

Quelle: DBV

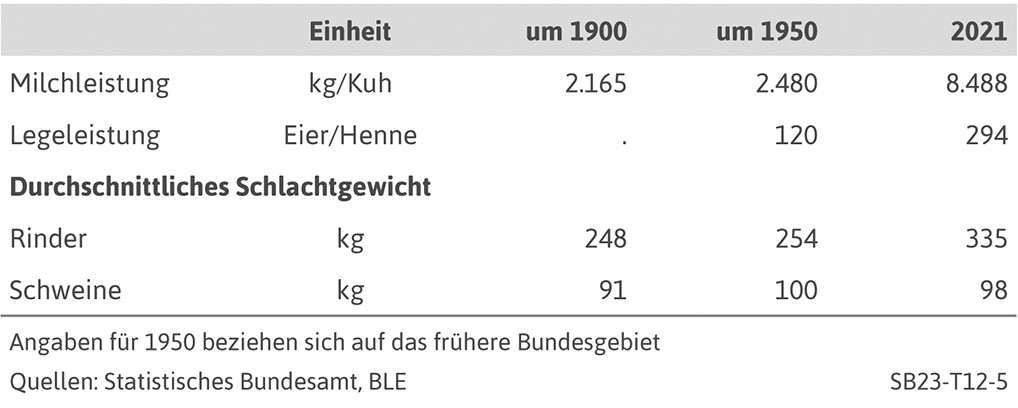

Um das Jahr 1900 erzeugte ein Landwirt Nahrungsmittel in einer Menge, um etwa vier Personen ernähren zu können. 1950 ernährte ein Landwirt zehn und 2018 sogar 134 Personen (ohne Erzeugung aus Auslandsfuttermitteln). Trotz dieser starken Produktivitätssteigerung blieb Deutschland stets ein Nettoimportland an Agrar- und Ernährungsgütern. 1900 lag der Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln bei 87 Prozent. Am Anfang des 21. Jahrhunderts liegt der deutsche Selbstversorgungsgrad unter 100 Prozent, bei starken jährlichen Schwankungen. Angesichts der Arbeitsteilung in einer globalisierten Wirtschaft und der vom Verbraucher gewünschten Vielfalt ist der Selbstversorgungsgrad bis vor der Corona-Krise allerdings kaum noch von gesellschaftspolitischer Relevanz.

Die Rolle der Landwirtschaft

In Geld gemessen, ist die Landwirtschaft in Deutschland nur noch wenig bedeutend. Gemeinsam mit Fischerei und Forstwirtschaft macht sie weniger als ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus und beschäftigt gerade einmal 1,5 Prozent der Erwerbstätigen. Die Tierhaltung ist ihr wichtigster Produktionszweig. Von den über 50 Milliarden Euro, die die deutschen Landwirte und Landwirtinnen erwirtschaften, entfallen etwa 11 Milliarden Euro auf die Milcherzeugung, 7,5 Milliarden Euro auf Schweinefleisch, 4 Milliarden Euro auf Rind- und Kalbfleisch und etwa 2,3 Milliarden Euro auf Geflügelfleisch. Die Erzeugung von Geflügel- und Schweinefleisch ist in den letzten zehn Jahren stark angestiegen.

Der Selbstversorgungsgrad ist ein Maßstab, der anzeigt, in welchem Umfang die Erzeugung der heimischen Landwirtschaft den Bedarf, also den Gesamtverbrauch, decken kann. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag der Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln bei 83 Prozent.

Quelle: BLE

Die Position der Landwirtschaft innerhalb der Wirtschaftssektoren

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts lag der Anteil der in der Landwirtschaft Erwerbstätigen bei 38 Prozent. Mit zunehmender Industrialisierung und mit der Entwicklung des Dienstleistungssektors sank der landwirtschaftliche Erwerbstätigenanteil fast kontinuierlich und betrug Anfang der 1950er Jahre 24 Prozent und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nur noch knapp 2 Prozent.

Ursachen des Strukturwandels

In den letzten Jahren haben der Wettbewerb auf den nationalen und internationalen Agrarmärkten, die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands, verschiedene Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie der Ablauf und Abschluss der Verhandlungen im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) und im Rahmen der WTO den Strukturwandel geprägt und werden die künftige Entwicklung auch weiterhin beeinflussen.

Heute bestimmen immer mehr Informations- und Kommunikationstechniken die Arbeitsabläufe in der Landwirtschaft. Sie ermöglichen es, punktgenau zu säen, zu düngen und zu ernten. Damit einher gehen qualitative Verbesserungen bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Minderungen von negativen Umweltauswirkungen.

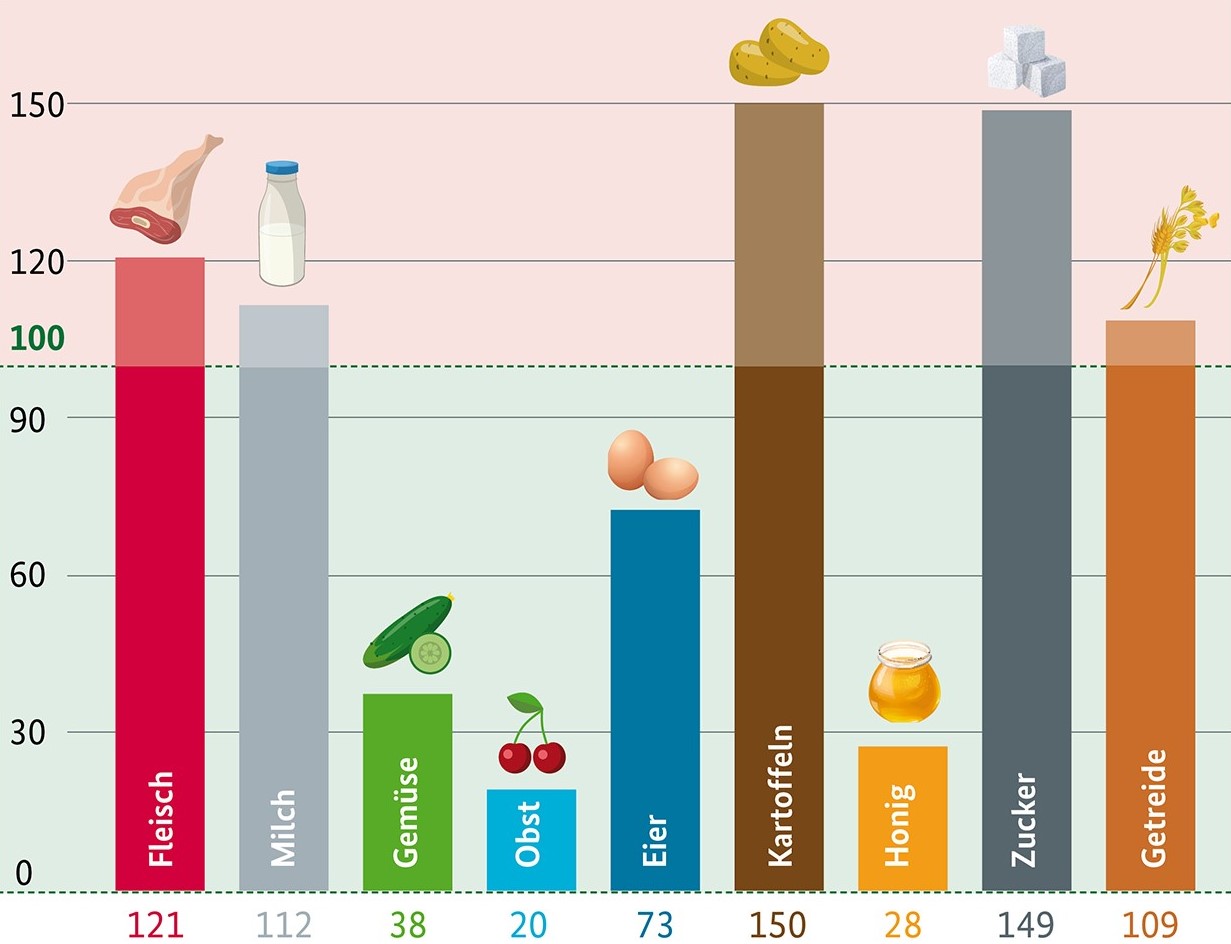

Ferner konnte man in den vergangenen 50 Jahren einen beachtlichen Produktionszuwachs in der Landwirtschaft beobachten, der nicht allein auf die Mechanisierung und Spezialisierung zurückzuführen ist. Neue Saatgutsorten, Dünge- oder Pflanzenschutzmittel führten zu steigenden Erträgen der Nutzpflanzen. In der Tierproduktion wurden deutliche Leistungssteigerungen durch Zuchtfortschritte, erhöhten Kraftfuttereinsatz, optimierte Fütterung und Haltung sowie intensive veterinärmedizinische Betreuung erzielt. Die Tiere wurden in kürzerer Zeit auf ihr Schlachtgewicht gemästet, legten mehr Eier oder gaben mehr Milch im vergleichbaren Zeitraum. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Betriebe, die nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus wirtschaften und beispielsweise auf synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel verzichten.

Heute bestimmen immer mehr Informations- und Kommunikationstechniken die Arbeitsabläufe in der Landwirtschaft. Sie ermöglichen es, punktgenau zu säen, zu düngen und zu ernten. Damit einher gehen qualitative Verbesserungen bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Minderungen von negativen Umweltauswirkungen.

Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Abwanderung vieler bäuerlicher Arbeitskräfte zur Folge. Der Produktionsfaktor „Arbeit“ wurde gegenüber den Produktionsfaktoren „Boden“ und „Kapital“ immer teurer. Als Folge wurden Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt, körperlich anstrengende Tätigkeiten durch technische Hilfsmittel erleichtert, es kam zu einer intensiven Mechanisierung in der Landwirtschaft. Umgekehrt stiegen die Anforderungen an die Managementfähigkeiten der Unternehmer. Ein einzelner Landwirt konnte im Laufe der Zeit immer mehr Boden bewirtschaften und Tiere halten. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb stieg stetig an, dabei sank die Anzahl der Beschäftigten und der Betriebe.

Der Anpassungsdruck an die technische Entwicklung führte auch zur verstärkten Auslagerung vor allem hoch technisierter Arbeiten (kapitalintensive Arbeitsmaschinen). Solche Tätigkeiten werden von Lohnunternehmen übernommen. Das führt zum Einsatz hochproduktiver Maschinen und besonders in der Feldwirtschaft zur Verringerung von Verlusten, aber wiederum auch zur Notwendigkeit, die zu bewirtschaftenden Flächen auszuweiten.

In den Betrieben wurden jedoch nicht nur immer mehr und modernere Maschinen eingesetzt, sondern die Betriebe spezialisierten sich auch. Die Ursachen dafür sind das leichtere betriebliche Wachstum bei begrenzter Fläche und begrenzten Arbeitskapazitäten, Kostenvorteile in Produktion und Vermarktung und Vorteile im Management und in der Arbeitserledigung. Nachteile durch höhere Erzeugungs- und Marktrisiken, schmalere Fruchtfolgen oder hoher Viehdichten wurden dagegen geringer gewertet oder mit entsprechenden Gegenmaßnahmen verringert. Vor allem in der Hühnerhaltung, der Rinder- und Schweinemast (den sogenannten Veredelungsbetrieben) haben sich hoch technisierte Betriebe mit einer inzwischen regional relativ großen Zahl von Tieren pro Flächeneinheit entwickelt.

Beitrag der Landwirtschaft zur Energieversorgung

Mit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, im Jahr 2000 wurden in Deutschland die Rahmenbedingungen für eine betriebswirtschaftlich rentable Produktion von erneuerbaren Energien geschaffen. Landwirten eröffneten sich seitdem viele Wege, als sogenannte Energiewirte tätig zu werden. Sie stellen Flächen zur Errichtung von Windrädern oder Solaranlagen zur Verfügung, vor allem aber produzieren sie Biomasse: Dazu gehören Energiepflanzen wie Raps oder Mais, Reststoffe und Nebenprodukte wie Gülle oder Stroh – und natürlich auch Holz. In Biogas- bzw. Biokraftstoffanlagen oder Blockheizkraftwerken werden daraus Wärme, Strom und Kraftstoffe. Biomasse ist zurzeit der wichtigste erneuerbare Energieträger in Deutschland mit einem Anteil am gesamten Primär energieverbrauch von 7,1 Prozent im Jahr 2015. Damit trägt die Bioenergie ganz maßgeblich zur Einsparung von Treibhausgasen und so zum Klimaschutz bei. Immer wichtiger wird die sogenannte Kaskadennutzung. Dabei wird Biomasse mehrfach genutzt: Zum Beispiel wird Holz zunächst als Baustoff verwendet. Hat es in dieser Funktion ausgedient, kann das Holz zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.

Weitere Entwicklungen

Durch die anhaltende Verschärfung der Wettbewerbssituation, sinkende Produktpreise und steigende Produktionsmittelpreise wird verstärkt bei den Produktionsmitteln gespart. Zum einen wird die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln reduziert und optimiert (Extensivierung, Integrierter und Ökologischer Landbau). Zum anderen nehmen die Maschinengemeinschaften und gemeinschaftlichen Lagerkapazitäten zu. Die Verwendung von zertifiziertem Saat- und Pflanzgut nimmt seit längerer Zeit ab. Marginale Standorte (Trockenrasen, Feuchtgrünland, Steil- und Hochlagen) werden aus der Bewirtschaftung genommen. Diesem Trend wirken aber die zahlreichen Landschaftspflegeprogramme der Länder (z.B. MEKAT) entgegen.

Lieferverträge mit Firmen des verarbeitenden Sektors sollen dazu beitragen, qualitätsbezogene Preise für die landwirtschaftlichen Produkte zu erzielen (Vertragslandwirtschaft). Dies betrifft Lebensmittel ebenso wie nachwachsende Rohstoffe. Die zunehmende Gründung von Erzeugergemeinschaften dient dem Risikoausgleich der Vertragspartner.

Betriebe mit Direktvermarktung schalten den Zwischenhandel aus und können so höhere Gewinne für ihre Produkte erzielen oder zusätzliche Mengen absetzen. In vielen Fällen wirtschaften die Betriebe mit Direktvermarktung nach den Richtlinien eines der ökologischen Anbauverbände.

Im Gegensatz zu den meisten Agrarprodukten steht einer zunehmenden Nachfrage nach Gartenbauerzeugnissen eine abnehmende inländische Produktion gegenüber. Ein Trend zu umweltfreundlicheren Anbau- und Erzeugungsverfahren ist zu verzeichnen.

Die Grafik illustriert die Entwicklung der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe nach Bundesländern absolut und in Prozent, 2018 zu 2010

Quelle: Agraratlas 2019, CC BY 4.0

Betriebsstrukturen

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland nach den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung rund 262.800 landwirtschaftliche Betriebe. Im Vergleich zur Landwirtschaftszählung 2010 ging die Zahl der Betriebe um rund 36100 zurück. Im Vergleich der Jahre entspricht dies einer jährlichen Abnahmerate von 1,1 Prozent (2020 zu 2010). Damit lag die Abnahmerate deutlich niedriger als der frühere langjährige Mittelwert von etwa 3 Prozent. Der Strukturwandel verlangsamt sich. In einigen Bundesländern nahm die durchschnittliche Flächenausstattung der Betriebe 2020 im Vergleich zu 2010 leicht ab. In den Betriebsgrößenklassen bis 100 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) hat die Zahl der Betriebe zum Teil erheblich abgenommen. Dennoch verfügen rund 68 Prozent der Betriebe über weniger als 50 Hektar LF.

Die landwirtschaftlichen Betriebe bewirtschafteten 2020 rund 16,6 Millionen Hektar Landfläche (LF). Die durchschnittliche Flächenausstattung erreichte somit rund 63 Hektar LF im Vergleich zu 56 Hektar im Jahr 2010. Rund 55 Prozent der LF wird von Betrieben bewirtschaftet, die über mehr als 100 Hektar LF verfügen. Bundesweit besteht ein Ost-West- und Nord-Süd-Gefälle der Betriebsgrößen. Allerdings lassen Angaben zur Flächenausstattung allein keine Aussagen über die betriebliche Wettbewerbsfähigkeit zu.

Die ökologisch bewirtschaftete Fläche umfasste am 31. Dezember 2022 rund 1860000 Hektar. Nach den Regeln der Verordnung der Europäischen Union über den ökologischen Landbau wirtschafteten 37000 Betriebe.

Bei der Wahl der Rechtsform des Unternehmens entscheiden sich mehr und mehr Landwirtinnen und Landwirte für eine Form der Personengesellschaft. Dennoch wird nach wie vor der größte Teil der Betriebe (87 %) von Einzelunternehmerinnen und -unternehmern bewirtschaftet. Von diesen rund 228 300 Einzelunternehmen werden weniger als die Hälfte (43 %) im Haupterwerb bewirtschaftet. Im Durchschnitt verfügten die Haupterwerbsbetriebe über 72 Hektar LF. Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe an den Einzelunternehmen ist im Vergleich zum Jahr 2010 weiter gesunken (– 6,1 Prozentpunkte).

Nach wie vor ist die Landwirtschaft ein Wirtschaftsbereich, in dem die Arbeitsleistung überwiegend von Unternehmerinnen und Unternehmern und ihren Familienangehörigen erbracht wird. Zu diesen rund 436100 Familienarbeitskräften (47 Prozent aller Arbeitskräfte) kommen ca. 229300 ständig angestellte Arbeitskräfte und etwa 271500 Saisonarbeitskräfte hinzu. Die Zahl der Familienarbeitskräfte ist jedoch weiterhin rückläufig; dagegen ist die Zahl der in der Landwirtschaft ständig beschäftigten Arbeitskräfte seit 2010 um rund 19 Prozent gestiegen.

Beim Einsatz von Arbeitskräften gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die Spanne liegt zwischen einem Arbeitskräftebesatz von 1,2 Arbeitskräfte-Einheiten (AK-E) je 100 Hektar in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt und 11,7 je 100 Hektar in der Freien und Hansestadt Hamburg.

Rückkehr vom Umweg der neuen Bundesländer

In den neuen Bundesländern waren die Umstrukturierungen am gravierendsten. Die Ablösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) und Volkseigenen Güter (VEG) erfolgte durch die nach 1991 generell verbindlichen Rechtsformen. Beide Betriebsformen verfügten 1989 zusammen über 99,2 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der DDR. Bei der (Re-)Privatisierung standen diese Flächen zur Verfügung. Grundprinzipien waren die Auflösung der übergroßen Betriebseinheiten und die Wiederherstellung der bäuerlichen Mischwirtschaft.

Aus der verfügbaren Masse erhielten vier Interessengruppen Land:

- die illegal enteigneten Landwirte und Gutsherren der Bodenreform (1945-49)

- die ortsansässigen Wiedereinrichter, die ihre Anteile aus den Genossenschaften zurückerhalten

- die orts- und nichtortsansässigen Neueinrichter, die aus der Bestandsmasse Grund und Boden käuflich erwerben und neue bäuerliche Familienbetriebe aufbauen können

- die privaten Nachfolgegesellschaften der LPG

Rund 90 % der ostdeutschen Agrarbetriebe gelten als "natürliche Personen", worunter vor allem bäuerliche und gärtnerische Familienbetriebe ("Einzelunternehmen") und sogenannte "Personengesellschaften" zu verstehen sind. Die andere große, oft pauschal als "LPG-Nachfolgeunternehmen" bezeichnete Gruppe sind die sogenannten privat- und öffentlich-rechtlichen "juristischen Personen" (z.B. eingetragene Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, seltener Aktiengesellschaften u.ä.).

Weniger als erwartet entstanden Einzelunternehmen (sogenannte Wiedereinrichter), mehr als die Hälfte der alten Betriebe wandelte sich in eingetragene Genossenschaften, 20 - 30 % in Kapitalgesellschaften um, in denen mehrere Landwirte kooperativ den größten Teil der Flächen und Viehbestände in den neuen Ländern bewirtschaften. Diese Betriebe erreichen bisher im früheren Bundesgebiet nicht gekannte Betriebsgrößen. Die durchschnittlichen Betriebsgrößen von rd. 48 ha in den landwirtschaftlichen Einzelunternehmen, von rd. 470 ha in den Personengesellschaften und von über 1.000 ha in den juristischen Personen läßt die Betriebsstruktur in den neuen Bundesländern auch im europäischen Vergleich als konkurrenzfähig erscheinen. Die tatsächliche Flächengröße der Unternehmen ist allerdings aus der amtlichen Agrarstatistik nicht zu entnehmen, da eine große Zahl von GmbH Tochterunternehmen anderer GmbH oder von e.G. oder AG sind!

Mit rund 90 % ist der größte Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen in den neuen Ländern Pachtland. Damit ist der Pachtlandanteil fast doppelt so hoch wie im früheren Bundesgebiet.

Die Zahl der Unternehmen hat durch Neugründungen und Unternehmensteilungen bislang stark zugenommen, von rd. 5.000 im Jahr 1990 auf rd. 31.000 im Jahr 1997.

In den ersten Jahren nach der Wende beeinflusste die Bewirtschaftung durch eine größere Anzahl von Landwirtschaftsbetrieben im Haupt- und Nebenerwerb und die dadurch bedingte Teilung der LPG-Schläge weder die von der Großflächenwirtschaft geprägte Physiognomie der Agrarlandschaft noch das Nutzflächenmosaik merklich. Dazu trug die Beschränkung auf wenige Fruchtarten wie auch das fortbestehende Fehlen eines angemessen dichten Wegenetzes und von ökologischen Strukturelementen des Agrarraums bei.

Im Zuge des Übergangs von einer auf Selbstversorgung ausgerichteten Planwirtschaft zur Marktwirtschaft erfolgte ein enormer Produktionsrückgang insbesondere im tierischen Bereich und damit verbunden ein nachhaltiger Abbau des überhöhten Arbeitskräftebesatzes in der Pflanzen- und Tierproduktion sowie bei den der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereichen. Gleichzeitig änderten sich die Anbau- und Produktionsstrukturen. Flächen fielen aus der Produktion, Tierbestände wurden in erheblichem Umfang abgebaut, Futterflächen wurden frei für den Marktfruchtanbau, und die Nutzung spezifischer Standortfaktoren gewann an Bedeutung. In den neuen Ländern waren 1997 noch 150.000 Personen - gegenüber 850.000 Beschäftigten 1989 - in der Landwirtschaft tätig.

Die Abnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen setzte sich auch im Osten fort. Die Umwidmung solcher Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen kam durch den erhöhten Nachholbedarf in einem stärkeren Umfang in den neuen Ländern zur Wirkung.

Die im Umstrukturierungs- und Anpassungsprozess in den neuen Ländern notwendige Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe auf ihre eigentlichen Funktionen stellte zugleich die Dörfer vor erhebliche raumordnerische Probleme. Durch die ehemaligen LPG wurden wichtige Investitionen und Tätigkeiten in infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Bereichen der ländlichen Gemeinden wahrgenommen. Mit dem Wegfall dieser finanziellen und personellen Ressourcen erfolgten Störungen dörflicher Strukturen. Sie sind mit erheblichen wirtschaftlichen, demographischen, infrastrukturellen und sozialen Auswirkungen auf die peripher gelegenen ländlichen Räume verbunden. Dabei gibt es einige Betriebe, die sich Flächengrößen von 5.000 oder 10.000 ha LF erhalten haben, wie auch solche, die ihr früheres Produktions- und Infrastrukturspektrum weiter betreiben.

Bei einer Umbildung der Betriebe erfolgte eine Entflechtung einerseits und eine Wiederzusammenführung der hochspezialisierten Pflanzen- und Tierproduktion andererseits. Die nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland entstandenen flächenstarken Agrarbetriebe sind zumeist vielzweigige Unternehmen, die bestehende Skaleneffekte in allen Betriebszweigen auszuschöpfen vermögen. Sie können Diversität, Konzentration und Spezialisierung gleichermaßen realisieren. Die Führung liegt hier zumeist in der Hand hochqualifizierter Landwirte bzw. Betriebswirte.

Die Ausgliederung häufig unwirtschaftlicher Betriebsteile wie Bauabteilungen, Werkstätten, aber auch Gärtnereien, Baumschulen usw. und der Kultur- und Sozialbereiche verringerte die Kosten in der Agrarwirtschaft erheblich, und die daraus entstandenen Betriebsneugründungen beleben gleichzeitig Handwerk und den Dienstleistungssektor im ländlichen Raum.

Spezifische Probleme beim Strukturwandel in den neuen Bundesländern:

- hoher Pachtlandanteil

- unzureichende Infrastruktur für Produktweiterverarbeitung und Vermarktung

- teilweise hohe Altschuldenbelastung

- geringe Liquidität vieler Betriebe

- überaltertes, ineffizientes Anlagevermögen

- ungeklärte Eigentumsansprüche am Boden und am Eigenkapital der ehemaligen LPG

- fehlende marktwirtschaftliche Erfahrung

- niedrige Veredlungsdichte und

- ausgeräumte Landschaften.

Neue Funktionen

Ein Strukturwandel in Deutschland vollzieht sich in Ansätzen auch hinsichtlich der Funktionen von Land- und auch Forstwirtschaft. Die einseitige Ausrichtung auf die Produktionsfunktion scheint überholt. Vielfach wird angestrebt, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen und Aufgaben der Landbewirtschaftung im Kontext eines nachhaltigen Wirtschaftens als gleichberechtigt anzuerkennen und zu vergüten.

(s. a. Agrarpolitik, Agrarstruktur, Agrarstruktur in Deutschland, Multifunktionalität der Landwirtschaft)

Weitere Informationen:

- Landwirtschaft verstehen - Fakten und Hintergründe (BMEL)

- Wachsen oder Weichen – Deutsche Landwirtschaft im Strukturwandel (bpb 2021)

- Agriculture, forestry and fishery statistics (Eurostat)

- Strukturwandel in Deutschland - Kleine unter Druck (Agrar-Atlas 2019)

- Landwirtschaft in Ostdeutschland: der späte Erfolg der DDR (bpb 2020)