Stickstoffkreislauf

Stickstoff ist in Biomolekülen wie DNA, RNA sowie in Proteinen enthalten, die bei allen Organismen lebenswichtige Funktionen übernehmen. Wichtigste Stickstoffquelle ist die Atmosphäre (78 Vol% in trockener Luft). Von dort ist er nicht direkt für die Pflanzen verwertbar. Dazu ist der Umweg über den Boden als "Stickstofflabor" vonnöten.

Anthropogene Quellen von Lachgas

Spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts prägt der Mensch den Stickstoffkreislauf der Erde spürbar, indem künstlich hergestellter Dünger auf Feldern ausgebracht wird, um die Produktivität bei der Herstellung von Lebensmitteln wie Weizen und Reis zu steigern. Dies wurde durch die beiden deutschen Chemiker Fritz Haber und Carl Bosch möglich, die atmosphärischen Stickstoff und Wasserstoff durch Katalyse zu Ammoniak verarbeiten konnten („Haber-Bosch-Verfahren“). Ammoniak wird zu verschiedenen Formen von Dünger weiterverarbeitet und bringt damit zusätzlichen reaktiven Stickstoff in die Biosphäre. Ein Folgeprodukt ist das klimarelevante Lachgas: Knapp 37 Prozent der globalen Lachgasemissionen in der Zeit von 2010 bis 2019 waren anthropogenen Ursprungs, davon geht mehr als die Hälfte auf stickstoffhaltige Dünger in der Landwirtschaft zurück. Der Einsatz von Dünger in der Landwirtschaft verursacht die Entstehung von Lachgas nicht nur direkt vor Ort, sondern auch indirekt: Ein Teil dieses Stickstoffs wird zum Beispiel durch Niederschläge ausgewaschen und gelangt dann in Wasserläufe, in denen durch bakterielle Prozesse erneut Lachgas entstehen kann (Englisch „leaching“ oder „run-off“). Auch stickstoffhaltiger Viehdung auf Weiden und die weitere Bearbeitung von Ackerland und Waldflächen verursachen Lachgasemissionen, ebenso Aquakulturen, also die industrielle Fischzucht, sowie Anlagen zur Behandlung von Abwässern.

Eine weitere Quelle von Lachgas ist die Herstellung von Salpeter- und Adipinsäure. Diese Chemikalien sind stickstoffhaltige Zwischenprodukte zum Beispiel für Düngemittel, die Bearbeitung von Metallen und die Herstellung von Kunststoffen wie Nylon.

Lachgas gelangt auch durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, sowie von Abfall und Biomasse zum Beispiel auf Ackerflächen oder in natürlicher Umgebung in die Atmosphäre.

Anthropogene Auswirkungen auf natürliche Lachgasflüsse

Die anthropogenen Emissionen von CO2 und Methan verändern den natürlichen Stickstoffkreislauf und damit auch die Entstehung von Lachgas:

- Der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre kann dazu führen, dass das Pflanzenwachstum gestärkt und dadurch mehr Stickstoff gebunden wird, der dann nicht mehr für mögliche Lachgasemissionen zur Verfügung steht.

- Wälder, die bereits ein hohes Lebensalter erreicht haben – zum Beispiel in den tropischen Regionen –, emittieren aufgrund von biogeochemischen Prozessen Lachgas. Wenn diese „reifen“ Wälder abgeholzt werden, reduziert sich diese Quelle.

- Die Abholzung von Wäldern, um sie zum Beispiel als Ackerland nutzbar zu machen, führt jedoch dazu, dass diese Böden zusätzliches Lachgas produzieren.

- Der Klimawandel bringt höhere Durchschnittstemperaturen mit sich. Dies wiederum begünstigt die Entstehung von Lachgas.

Bindung von atmospärischem Stickstoff im Boden

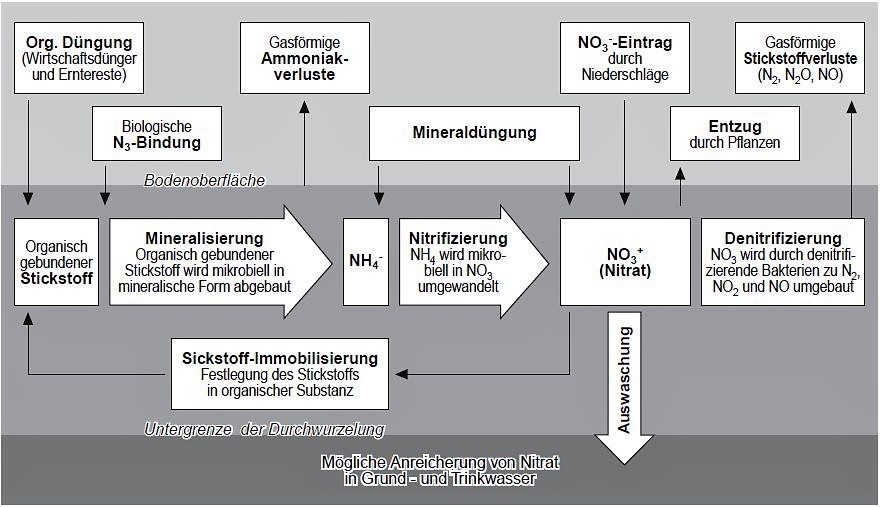

Der atmosphärische Stickstoff wird im Boden auf zweierlei Weise gebunden: durch freilebende Cyano-Bakterien und durch Knöllchenbakterien, die mit Schmetterlingsblütlern in Symbiose zusammenarbeiten. Auch die Chemieindustrie verwendet Luftstickstoff zur Düngerproduktion, erreicht aber nur rund 25 % der weltweiten N-Bindung.

Im Stickstoffkreislauf werden die Überreste der Ernährung von Tier und Mensch zusammen mit Ernterückständen und den Resten der Nicht-Nutzpflanzen von den Bodenlebewesen wieder für die Pflanzen aufbereitet. Auch der Stickstoffeintrag aus der Luft darf nicht unberücksichtigt bleiben; er stammt vor allem aus den Abgasen der Industrie, des Hausbrandes und des Verkehrs. Je Hektar und Jahr erreicht er durchschnittlich 25 kg N. Zusätzliche Fixierung von pflanzenverfügbarem Stickstoff ergibt sich aus Blitzschlag und Vulkaneruption.

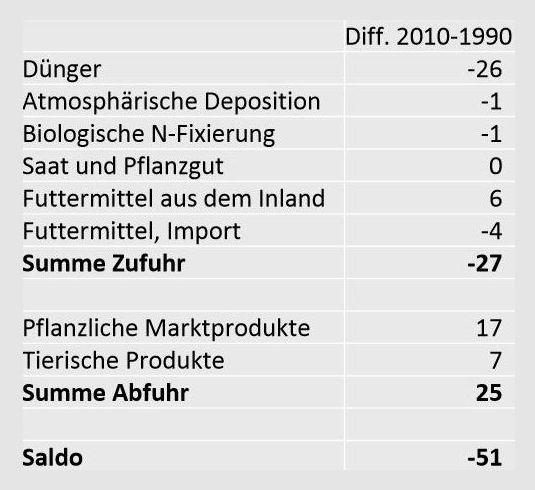

(Gesamtbilanz Deutschland)

Stickstoffkreisläufe

Der Stickstoffkreislauf besteht eigentlich aus zahlreichen Einzelkreisläufen. Einige davon spielen sich im Boden ab: Bakterien zerlegen Eiweiß und andere organische Abfälle zu Ammoniak, das andere Bakterien zu Nitrit und Nitrat umbauen. Wieder andere Mikroorganismen machen durch die Denitrifikation einen Teil der Arbeit zunichte: Sie bauen die Produkte ihrer Nachbarn zu gasförmigem Stickstoff ab oder zu Stickoxiden (darunter weltweit viele Millionen Tonnen des treibhauswirksamen N2O, dem Lachgas) um, die in die Atmosphäre emittiert werden. Ein Teil des Stickstoffdüngers - und auch der bakteriell erzeugten Pflanzennährstoffe - wird ausgewaschen und gelangt in Gewässer. Hier setzen denitrifizierende Bakterien Stickstoff frei, und der Kreislauf beginnt von neuem.

Die bevorzugten Formen der Stickstoffaufnahme bei Pflanzen und Mikroorganismen stellen das Nitrat und das Ammoniak dar. Die meisten Mikroorganismen - in geringerem Umfang auch die höheren Pflanzen - können neben N-Salzen auch organische Stickstoffverbindungen wie Eiweiße und Aminosäuren aufnehmen. Für die meisten der im Boden lebenden Pilze und Bakterien ist die Aufnahme bestimmter N-Verbindungen wie Aminosäuren und Vitamine lebenswichtig für das Wachstum, da sie diese Verbindungen nicht selbst synthetisieren können.

Quelle: Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" 1994

Die Differenz zwischen der Stickstoffzuführung durch Düngung und dem Stickstoffentzug durch das Erntegut ergibt die Stickstoffbilanz landwirtschaftlicher Flächen. Für Deutschland ergaben sich Anfang der neunziger Jahre durchschnittliche Bilanzüberschüsse von gut 100 kg N/ha bewirtschafteter Fläche. Hohe Bilanzüberschüsse treten vor allem in den alten Bundesländern in Gebieten mit konzentrierter Veredlungswirtschaft (z.B. im Weser-Ems-Gebiet und in Westfalen), bei Sonderkulturen wie Hopfen, Gemüse, Obst, Wein (z.B. am Kaiserstuhl, im Alten Land und in der Goldenen Aue) sowie in den neuen Bundesländern in Regionen mit intensivem Ackerbau (z.B. in der Leipziger Tieflandsbucht) auf.

Daraus ergeben sich drei ökologische Teilprobleme:

- Wasserschutz (Nitratauswaschungen ins Grundwasser, Eutrophierung der Oberflächengewässer)

- Arten- und Landschaftsschutz (negative Wirkungen auf die Artenvielfalt)

- Klimaschutz (Stickstoffverbindungen als Treibhausgase, wie auch als Mitverursacher der Zerstörung des Ozonmantels)

(s. a. Umweltwirkungen, Überdüngung, Treibhauseffekt)

Weitere Informationen:

- Stickstoff (UBA)

- Metaanalyse – Weltweite Lachgas/N2O-Quellen (UBA Texte 46/2024)