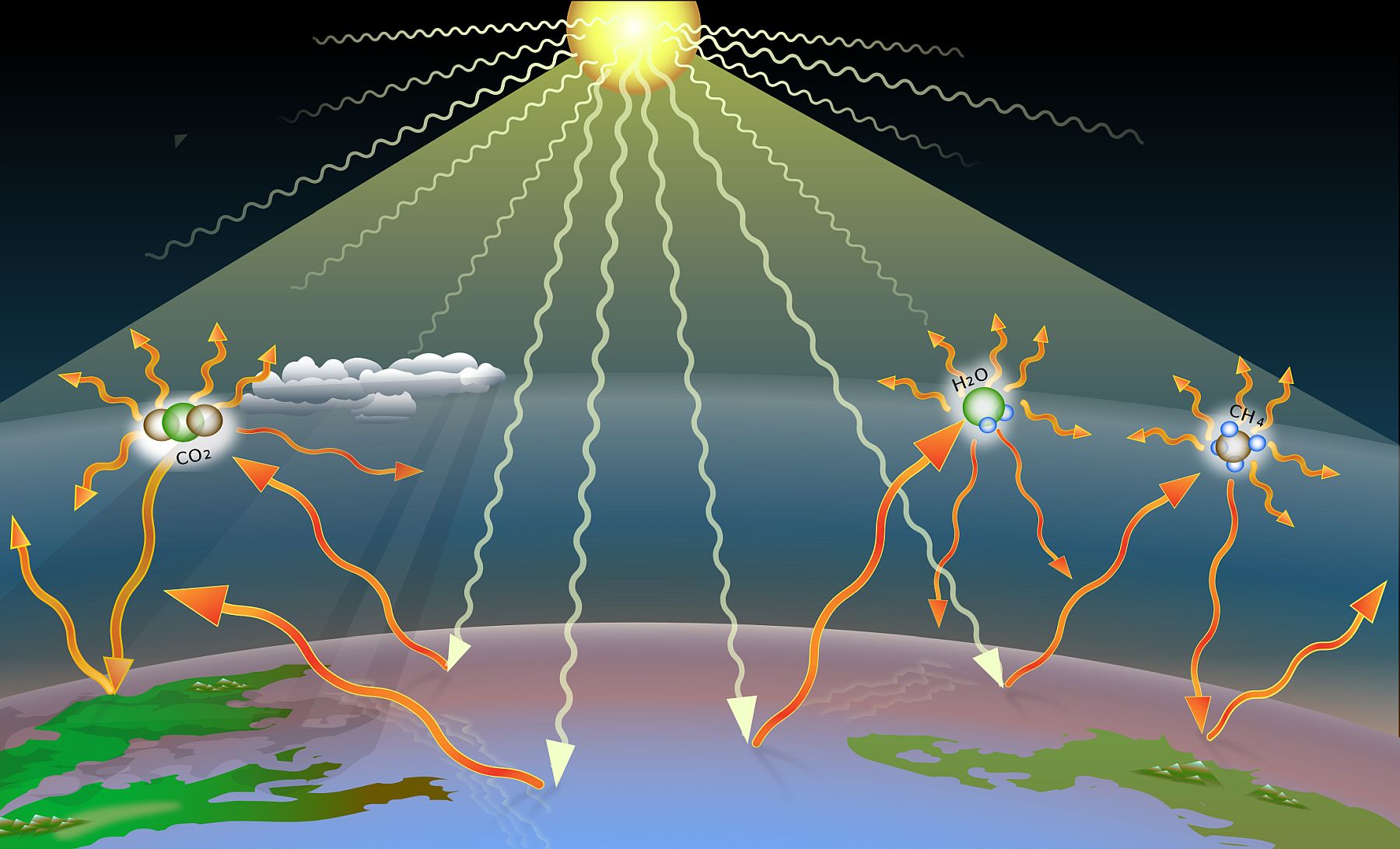

Treibhauseffekt

Erscheinung, die aufgrund der Rückstreuung der terrestrischen Ausstrahlung zu einem Wärmegewinn für die Erdoberfläche führt.

Die Erde erfährt eine fortgesetzte Zufuhr von Energie mit der Sonnenstrahlung - hauptsächlich im sichtbaren Wellenlängenbereich.

Voraussetzung für ein energetisches Gleichgewicht ist die Abgabe einer der zugeführten entsprechenden Energiemenge an den Weltraum. Dies erfolgt durch die Abstrahlung von längerwelligen Wärmestrahlen, wie sie allen warmen Körpern zu eigen ist. Der Treibhauseffekt beruht darauf, dass das Absorptionsverhalten von Bestandteilen der Atmosphäre, insbesondere bei den Spurengasen, in den verschiedenen Spektralbereichen nicht gleich ist. Das einfallende sichtbare Licht wird dabei praktisch nicht, die abgegebene Wärmestrahlung von einer Reihe von Spurengasen hingegen mehr oder weniger stark absorbiert, d.h. die Abstrahlung wird gewissermaßen durch eine isolierende Schicht behindert. Damit die vorgegebene Energiemenge dennoch abgestrahlt werden kann, muß der strahlende Körper eine entsprechend höhere Temperatur aufweisen. Dieses ist - verkürzt ausgedrückt - die physikalische Natur des Treibhauseffektes.

Der tatsächliche Energiehaushalt der Erde gestaltet sich komplizierter als hier skizziert, weil z.B. Teile der einfallenden Strahlung an Luftmolekülen gestreut, an Wolken oder der Erdoberfläche reflektiert oder die Wärmestrahlung absorbiert und reemittiert werden.

Bilanziert man die energetischen Verhältnisse zwischen einfallender und abgegebener Strahlung ohne Berücksichtigung dieses Treibhauseffektes, dann gelangt man zu einer mittleren Temperatur von -18 °C. dass wir statt dessen (unter den Bedingungen der natürlichen Atmosphäre) +15 °C als mittlere Temperatur vorfinden, verdanken wir dem natürlichen Treibhauseffekt, ausgelöst von den Atmosphärenbestandteilen Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Lachgas und Ozon in ihren natürlichen Gehalten.

Anlass zur Sorge bietet der Sachverhalt, dass wir durch unsere Tätigkeit die Gehalte dieser und weiterer, in der natürlichen Atmosphäre nicht enthaltener, treibhauswirksamer Gase permanent steigern. Hierdurch wird zusätzlich zu dem geschilderten natürlichen ein anthropogener Treibhauseffekt ausgelöst, der einen generellen Anstieg der Temperaturen bewirkt.

Sonnenlicht (gelbe Pfeile) trifft auf die Erdoberfläche, die dadurch erwärmt wird. Die Wärme wird in Form von Wärmestrahlung wieder zurückgestrahlt (orange Pfeile). Ein Teil dieser Strahlung wird von Molekülen der Treibhausgase aufgehalten (Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan) und in eine zufällige Richtung wieder abgestrahlt, teilweise auch zurück zur Erde, was diese nochmal zusätzlich erwärmt.

Quelle: Wikipedia

Die Atmosphäre besitzt gegenwärtig noch den Charakter eines Allmendegutes und wird als solches als Deponie für Treibhausgase genutzt. Alleine der CO2-Gehalt der Atmosphäre hat seit Beginn der Industrialisierung vor etwa 200 Jahren von 280 auf ca. 420 ppm zugenommen. Besonders problematisch ist dabei der Umstand, dass diese Veränderung in einer für erdgeschichtliche Dimensionen äußerst schnellen Geschwindigkeit abläuft. In der Folge erhöhte sich seit dem Ende des 19. Jh. die mittlere globale Lufttemperatur um 0,3 - 0,6 °C und der globale Meeresspiegel um 10 - 25 cm. Es ändern sich aber nicht nur die Temperaturen selbst, sondern auch die Niederschlagsverhältnisse, Klimazonen und die Häufigkeit von Klimaanomalien usw. Die Adaptation an die sich schnell ändernden klimatischen Umweltverhältnisse wirft vor allem für die natürlichen oder naturnahen Ökosysteme große Probleme auf.

Klimamodellrechnungen lassen bei aller Unsicherheit im Bereich regionaler Klimavorhersagen u.a. folgende Aussagen zu, die auch für die landwirtschaftliche Nutzung von Räumen große Bedeutung haben:

- Die mit einer Verdoppelung des äquivalenten CO2-Gehalts (CO2 und alle übrigen klimarelevanten Spurengase) nach Erreichen des Gleichgewichtszustands verbundene globale Erwärmung beträgt etwa 2,5 °C, bei einem Unsicherheitsbereich von 1,5 bis 4,5 °C.

- Gekoppelte Ozean-Atmosphäre-Modelle prognostizieren einen mittleren Anstieg der global und jahreszeitlich gemittelten Lufttemperatur in Bodennähe von 0,2 - 0,3 °C pro Jahrzehnt.

- Der Meeresspiegel wird im Mittel um 4,8 cm pro Jahrzehnt steigen (Schätzungen für den Anstieg bis zum Jahre 2100 schwanken zwischen 15 und 95 cm).

- Der Anstieg der oberflächennahen Lufttemperatur wird über den Landflächen stärker ausfallen als über den Ozeanen.

- Die Erwärmung ist in höheren Breitengraden im Winter größer und im Sommer kleiner als im globalen Mittel.

- Die Erwärmung der bodennahen Luftschichten und deren saisonale Variationen sind in den Tropen am geringsten.

- Durch die mit der Erwärmung verbundene, höhere Verdunstung von Oberflächenwasser entsteht eine Tendenz zu allgemein zunehmenden Niederschlägen. Dies gilt vornehmlich für die höheren Breiten beider Hemisphären, in der Nordhemisphäre im Winter auch für die mittleren Breiten. Im Sommer der nördlichen mittleren Breiten wird allgemein eine Abnahme der Niederschläge erwartet.

- Fehlende Sommerniederschläge werden nur selten durch die vorausgesagte Zunahme von Winterniederschlägen in den mittleren Breiten kompensiert werden können, zumal die Niederschläge im Winter verstärkt als Regen fallen, der im Gegensatz zu Schnee rasch oberflächlich abgeführt wird.

- Für die subtropischen Trockengebiete werden geringe Änderungen im Niederschlagsgeschehen erwartet.

- Die Bodenfeuchte nimmt in den höheren Breitengraden im Winter zu, in den mittleren Breitengraden der Nordhemisphäre im Sommer ab.

- Zwischen einem Drittel und der Hälfte der bestehenden Gebirgsgletscher wird möglicherweise innerhalb der kommenden einhundert Jahre verschwinden.

- Klimaänderungen könnten zur Unterbrechung der Tiefenwasserbildung im Nordatlantik führen, mit möglicherweise fatalen (kühlenden) Auswirkungen auf Europa.

- In Abhängigkeit von unterschiedlichen Klimaszenarien ergeben sich Verschiebungen terrestrischer Vegetationszonen, die zu einer Veränderung des Vegetationstyps auf 40 bis 55 % der Landfläche führen. Dabei wird eine Verschiebung der Vegetationszonen mit horizontaler Bewegung in Richtung auf die Pole sowie in vertikaler Bewegung in höhere Gebirgslagen angenommen. Theoretisch kann eine Temperaturerhöhung um 1 K nordwärts eine Verschiebung der Vegetationszonen um etwa 200 km und in höhere Gebirgslagen um ca. 180 m verursachen.

Mögliche direkte und indirekte Wirkungen erhöhter Temperaturen auf die Vegetation

- Beschleunigung von Keimungsprozessen

- Beschleunigung von Licht- und Dunkelatmung auf Kosten der Photosynthese

- Verschiebung phänologischer Prozesse

- Verlängerung von Wachstumszeiten bzw. Vegetationsperioden

- Beschleunigung von Wachstums- und Entwicklungsverläufen (u.U. auf Kosten der wirtschaftlich verwertbaren Erträge)

- Erhöhung der Evapotranspiration bei höheren Sommertemperaturen

- Zunahme von Ernteerträgen (bei ausreichender Wasserversorgung)

- Abnahme von Ernteerträgen bei unveränderten Niederschlägen

- Zunahme von Erträgen bei zunehmenden Niederschlägen

- Verlängerung frostfreier Vegetationsperioden

- höhere Spätfrostgefährdung durch früheren Austrieb

- Verschiebung von Temperaturoptima

- Beschleunigung von Bodenprozessen (Zersetzung, Mineralisation, Bodenatmung, Humusabbau); eine verstärkte C-Mineralisierung ist mit einer zusätzlichen CO2-Belastung der Atmosphäre verbunden

- Entkopplung synchronisierter Lebenszyklen zwischen Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen

- raschere Anpassungsfähigkeit von Pathogenen aufgrund der i.d.R. häufigeren Zahl der Generationen im Vergleich zu Kulturpflanzen; konkrete Aussagen über einen veränderten Befall sind erst nach Langzeitstudien möglich; gleiches gilt für den Einfluß der globalen Erwärmung auf Schädlinge und Unkräuter

Für die Landwirtschaft werden u.a. folgende Konsequenzen angenommen:

- Insgesamt gesehen kann die landwirtschaftliche Produktion aufrecht erhalten werden, bei gleichzeitig starken regionalen Veränderungen.

- Einige der ärmsten Nationen, besonders jene, die in tropisch-subtropischen Gebieten liegen, und die von isolierten Agrarsystemen in semiariden und ariden Regionen abhängig sind, werden am ehesten einem verstärkten Hungerrisiko ausgesetzt sein.

- In Zentral- und Südeuropa werden für Winterfrüchte Ertragssteigerungen und in Zentral- und Osteuropa für Sommerfrüchte eine Ausdehnung der Anbaugebiete und Ertragssteigerungen erwartet, sofern die notwendige Wasserverfügbarkeit nicht begrenzend wirkt.

- Anpassungen hinsichtlich der Anbaufrüchte, des Wassermanagements, der Bewässerungssysteme, im Pflanzkalender und bei Bestellungspraktiken werden nötig. Für Entwicklungsländer können solche Anpassungsstrategien eine erhebliche Belastung darstellen.

- Es bestehen genetische Grenzen hinsichtlich des Zuchtpotentials von Pflanzen, um diese an die zukünftigen Klimabedingungen anzupassen (z.B. gibt es nur geringen Spielraum um die Trockenheitsresistenz von Mais zu erhöhen).

- Die Viehzucht kann durch Veränderungen der Futtermittelpreise und durch Änderungen der Produktivität von Weiden betroffen sein.

- Die Erhöhung der atmosphärischen CO2-Konzentration kann das Kohlenstoff : Stickstoff-Verhältnis der Futterpflanzen verändern und so den Nährwert vermindern.

Es gilt als sicher, dass neben den klimatischen und hydrologischen Folgen auch die Ausbreitung von Parasiten und Krankheitserregern bei Menschen, Tieren und Pflanzen Probleme schafft. Ungewiß ist allerdings Ort, Zeit und Art dieser Krankheiten ebenso wie die Folgen für den Ernährungssektor insgesamt. Bedingt durch die Verschiebung von Anbauzonen sind Fluchtbewegungen zu erwarten.

Klimawirksame Spurengase

Die wichtigsten Gase, die den zusätzlichen Treibhauseffekt verursachen, sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (Lachgas, N2O), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), und Ozon (O3). Wasserdampf ist vor allem dadurch beteiligt, dass dessen Gehalt in der Atmosphäre mit steigender Temperatur wächst und dadurch eine weitere Temperaturerhöhung bewirkt.

Bei einigen Spurengasen ist die Emission nicht die einzige Quelle. Sie entstehen auch aus Vorläufern durch chemische Reaktion. Im Zusammenhang mit der Bildung von O3 sind auch VOC (Volatile Organic Components, flüchtige organische Verbindungen), NOx und CO zu erwähnen, die somit ein indirektes Treibhauspotential besitzen.

Von den verschiedenen Verursacherbereichen ist die Landwirtschaft mit ca. 15 % am globalen und mit 8 % am nationalen anthropogenen Treibhauseffekt beteiligt, überwiegend durch die Emissionen der Spurengase CH4, N2O und CO2. Die Rodung von Wäldern ist ebenfalls mit ca. 15 % beteiligt (überwiegend durch die Emissionen von CH4, N2O und CO2).

Die landwirtschaftlich bedingten CH4- und N2O-Emisssionen in Deutschland haben einen Anteil von ca. 5 % an den gesamten anthropogenen klimawirksamen Spurengasen in diesem Staat. Im einzelnen trägt die Landwirtschaft folgende Anteile an den Gesamtemissionen der drei wichtigsten Spurengase in Deutschland bei: Methan 25 - 35 % (ca. 2 Mt/a bzw. 110Mt/a CO2-Äquivalenten), Lachgas 32 - 38 % (ca. 75 kt/a bzw. 20 Mt/a CO2-Äquivalenten) und Kohlendioxid infolge direkter und indirekter Energieaufwendungen ca. 4 - 6 % (ca. 40 - 65 Mt/a CO2, je nach Autor).

Die Nahrungserzeugung und -verarbeitung verursacht in Deutschland klimarelevante Emissionen in Höhe von mindestens 150 Mio. t CO2-Äquivalenten, wovon etwa 85 % auf die Erzeugung und Verarbeitung tierischer Nahrungsmittel entfallen.

Ein Vergleich der konventionellen mit der ökologischen Produktion zeigt, dass sich der direkte flächen- bzw. produktionsbezogene Energieeinsatz kaum unterscheidet. Der wesentlich geringere Energieeinsatz ökologischer Verfahren ist maßgeblich auf den deutlich geringeren indirekten Energieeinsatz, also auf den weitgehenden oder vollständigen Verzicht auf energieintensive Vorleistungen (Mineraldünger, Zukauf- und Importfutter, Pflanzenschutzmittel usw.) zurückzuführen.

Die Landwirtschaft ist nicht nur ein Emittent klimawirksamer Spurengase. Sie könnte durch den Anbau von Energiepflanzen auf freiwerdenden Ackerflächen und die thermische Nutzung von Reststoffen (Stroh, Holz) einen erheblichen Beitrag von fast ¼ zum CO2-Minderungsziel der Bundesregierung (Reduktion der CO2-Emissionen um 25 % bis zum Jahr 2005) leisten.

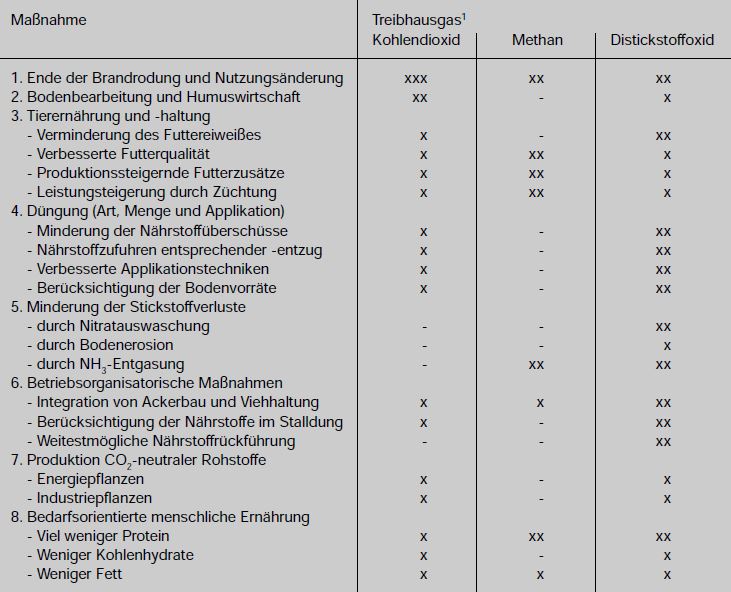

1 xxx: hohes Reduktionspotential; xx: mittleres Reduktionspotential;

x: geringes Reduktionspotential; -: kein Reduktionspotential

Quelle: Sauerbeck u. Isermann 1994