Schwarzerde

Bodentyp ( auch: Tschernosem von gleichbedeutend russ. чернозём), der sich unter bestimmten Bedingungen auf mineral- und kalkreichen Lockermaterialien wie Löß bildet. Namensgebend ist der mächtige, von Humus schwarz gefärbte Oberboden.

Horizontaufbau

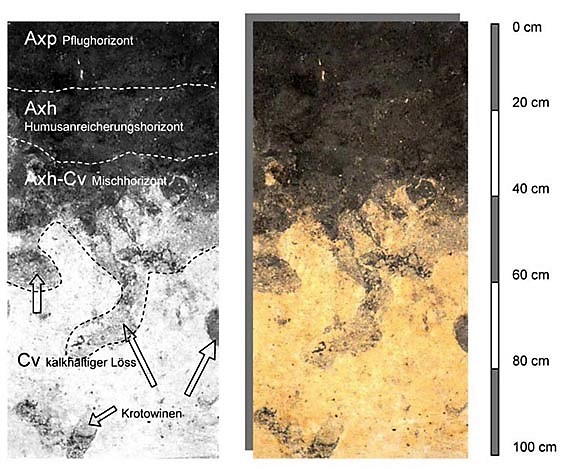

Zur Klasse der Schwarzerden gehört neben dem Tschernosem (Schwarzerde) noch der Kalktschernosem. Unter dem Begriff „Schwarzerden“ werden Böden zusammengefasst, die auf Grund der Anreicherung von hochwertigen Humusstoffen bis zu einer Tiefe von 60 bis 80 Zentimetern dunkelbraun bis schwarz gefärbt sind. Die typische Schwarzerde oder das Normtschernosem hat ein Axh/Axh+lC(c)/C(kc,c)-Profil (x = biogen gemixt, c = Sekundärcarbonat, k = konkretioniert, Zusatzsymbol in Klammern kann fehlen, Komma = alternativ, + = Verzahnungshorizont). Diese Böden werden auch mit dem russischen Namen „Tschernosem“ bezeichnet, weil sie häufig in den weiten Steppen Asiens anzutreffen sind.

Lackprofil einer Pseudogley-Schwarzerde mit Erläuterung der Bodenhorizonte

Alte Tongrube Asel (Hildesheimer Börde).

Quelle: BGR / LBEG, E. Gehrt

Eigenschaften und Entstehung

Das Ausgangsgestein der Schwarzerden besteht oftmals aus mineral- und kalkreichem Löß. Der hohe Anteil an Kalk sorgt für einen günstigen pH-Bereich mit hoher Nährstoffverfügbarkeit. Gräser und Kräuter liefern im Frühling und Frühsommer ausreichend zersetzbares organisches Material, dessen Zersetzung und Mineralisierung allerdings während der heißen und trockenen Sommer und der langen, kalten und niederschlagsarmen Winter deutlich verlangsamt wird.

In den übrigen Zeiten sorgt das reiche Bodenleben aber für eine umfassende Humusbildung (insbesondere von Mull), der durch wühlende Tiere, wie Ziesel und Hamster, tiefgründig eingearbeitet wird. Der Ah-Horizont kann eine Mächtigkeit von bis zu 80 cm erreichen. Die A-Horizonte besitzen Tongehalte von ca. 25 bis 30 % und sind damit tonreicher als die darunter folgenden Horizonte. Dies liegt an einer stärkeren Verwitterung der Lösse. Die stabilen Ton-Humus-Komplexe und das semihumide Klima verhindern Tonverlagerungen, aber auch Salzanreicherungen im Oberboden.

Wegen ihrer guten Pufferung, ihres hohen Tongehalts (15-40 %), ihrer hohen Austauschkapazität, ihres umfangreichen Nährstoffnachschubs aus dem leicht verwitternden Löss, ihres hohen Porenvolumens und des damit einhergehend günstigen Luft- und Wasserhaushalts bilden die Schwarzerden die fruchtbarsten Böden der Außertropen. Sie gehören zu den wichtigsten Weizenböden der Erde. Außerdem erfüllt die Schwarzerde aufgrund des hohen Alters von 3.000 bis 7.000 Jahren vor heute eine wichtige Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Zur Entstehung der Schwarzerde gibt es inzwischen neuere Hypothesen:

Nach der bisherigen Lehrmeinung entwickelt sich die Schwarzerde in kontinentalen Steppen mit warmen Sommern und kalten Wintern. Durch die intensive Tätigkeit von Bodentieren wie z. B. dem Regenwurm werden die Humusstoffe in den Boden eingearbeitet. Diese Theorie der Entstehung wird teilweise stark in Zweifel gezogen:

- Die heutige Bindung der Schwarzerden an die Steppen zeigt die Erhaltungs- aber nicht die Bildungsbedingungen. So finden sich auch in der Taiga Böden mit Schwarzerdevergangenheit. Die 14C-Alter von Schwarzerden sind mit 3.000 bis 7.000 Jahren vor heute sehr hoch. Die Umsatzrate der organischen Substanz ist nach ökologischen Untersuchungen in der Steppe mit 30 bis 100 Jahren dagegen nur kurz. Die Bioturbation ist mit Wühlgängen (Krotowinen) zwar ein deutliches Profilmerkmal, eine vollständige Durchmischung der Humushorizonte wurde damit aber nicht erreicht. Die Einwaschung und Verlagerung der organischen Substanz ist damit wichtiger als die Durchmischung.

- Nach heutigem Kenntnisstand sind zumindest mitteleuropäische Schwarzerden schwarz, da sie deutliche Anteile (10-40 % der organischen Substanz) kondensierter, aromatischer Kohlenstoffe enthalten. Diese entstehen bevorzugt bei Verbrennung und werden auch als black carbon bezeichnet. In Mitteleuropa ist eine enge Beziehung zu den neolithischen Brandkulturen vorhanden. So wurde in Seesedimenten und Mooren insbesondere in der mittleren und späten Jungsteinzeit viel Holzkohleeintrag nachgewiesen. Die 14C-Datierungen ergeben vielfach ein neolithisches oder etwas jüngeres Alter. Die Verbreitung der Schwarzerden ist eng an die neolithischen Siedlungskammern gebunden. In der Detailkartierung ist eine auf wenige Dekameter genaue Bindung nachzuweisen. (BGR)

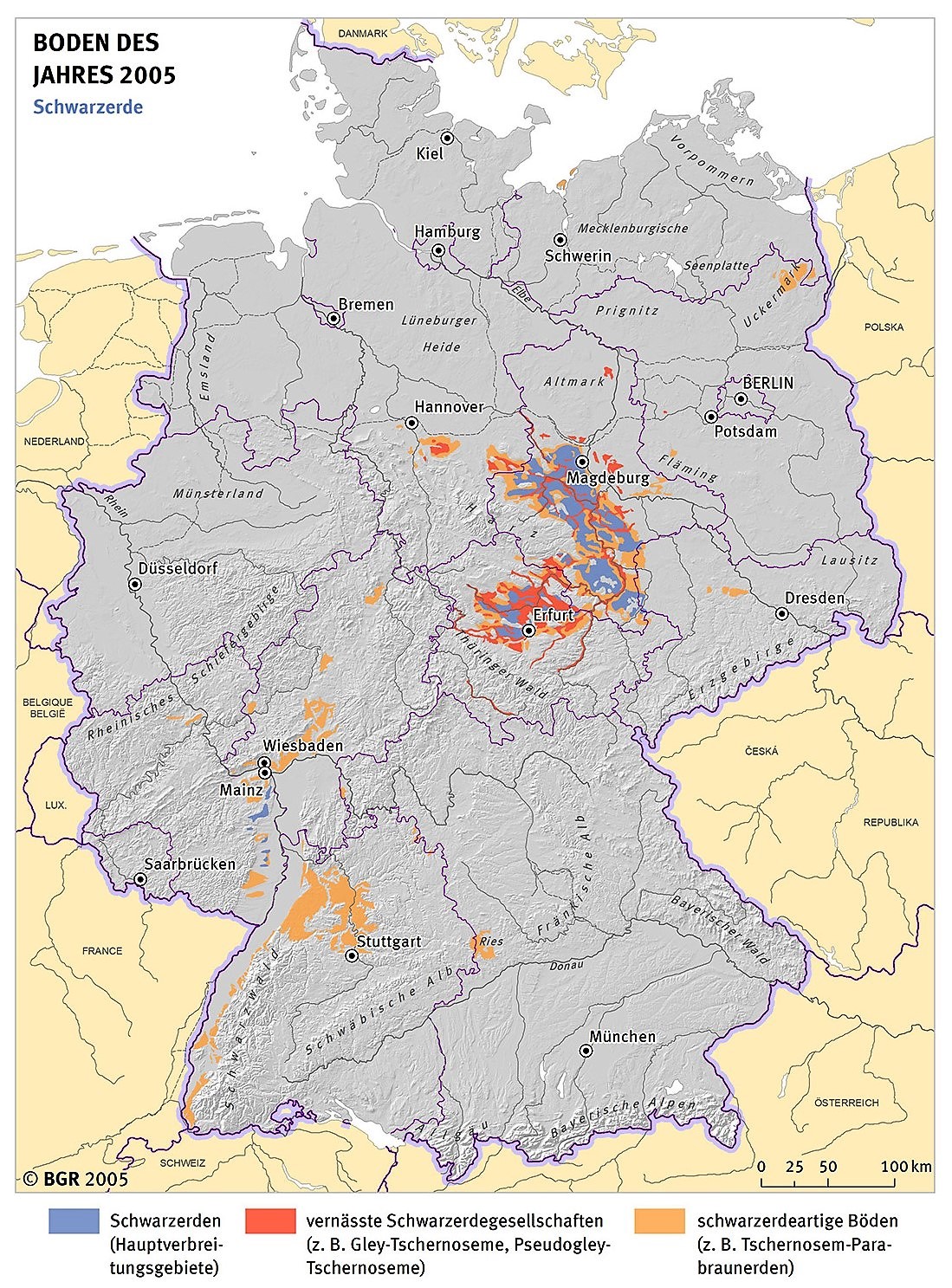

Verbreitung

Die Schwarzerde ist der dominante Boden im Steppengürtel der Nordhalbkugel (Steppen Russlands, der Ukraine und Kasachstans, sowie Prärien Nordamerikas) und gehört zu den weltweit fruchtbarsten Standorten. Vorkommen finden sich auch in Mitteleuropa, allerdings eher inselhaft. Sie kommt verbreitet auch in Deutschland in den Lößgebieten vor. So vor allem in der Magdeburger Börde, in den Harzvorländern, im Gebiet der Querfurter Platte, im Halleschen und Köthener Ackerland, im Thüringer Becken und in der Hildesheimer Börde.

Schwarzerde - Vorkommen in Deutschland

Schwarzerden sind in Deutschland in den Lößgebieten der Magdeburger und Hildesheimer Börde, im Gebiet der Querfurter Platte, im Halleschen und Köthener Ackerland und im Thüringer Becken zu finden.

Außerdem ist die Schwarzerde der typische Boden der kontinentalen russischen, ukrainischen und kasachischen Steppengebiete sowie der nordamerikanischen Prärien.

Quelle: © BGR Hannover

Nutzung

Durch ihre Eigenschaften bieten Schwarzerden Pflanzen gute Wachstumsbedingungen und sind gleichzeitig leicht zu bearbeiten. Ihre Ackerzahl liegt in Deutschland oft im Bereich deutlich über 90, wobei sich auf den Schwarzerden der Magdeburger Börde die ertragsstärksten Böden des Landes finden (100 von 100 möglichen Punkten). Sie sind auch im weltweiten Vergleich ertragreich und fruchtbar, weshalb Schwarzerden, sofern es die Niederschlagsverteilung zulässt, fast immer unter landwirtschaftlicher Nutzung stehen und einen wesentlichen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung erbringen (amerikanischer Corn Belt und Grain Belt, Weizenanbaugebiete zwischen der Ukraine, Russland und Kasachstan).

Es sind allerdings einige Einschränkungen zu nennen:

- Die Gebiete mit klimatischen Erhaltungsbedingungen sind problematisch, da es regelmäßig zu Dürren kommen kann (Dust Bowl).

- Die genannten erhöhten Tongehalte wirken sich bei intensiver Nutzung durch Neigung zur Bodenverdichtung negativ aus. So sind die Schwarzerden zum Beispiel der Hildesheimer Börde häufig stark verdichtet.

- Lössböden sind außerdem bei Reliefenergie erosionsgefährdet, da Schluff im Vergleich zu Ton und Sand weniger stabil ist. Auf diese Weise sind in der Magdeburger Börde durch die weitgehende Abtragung (Erosion) der Schwarzerden bereits viele Standorte in die Vorstufe der Bodenentwicklung (Pararendzina; A-Horizont < 40 cm) zurückgesetzt worden.

- Die Schwarzerden der Hildesheimer Börde zeigten in den 1960er bis 1990er Jahren trotz Düngung verbreitet einen Kaliummangel.

Weitere Informationen: