Tragfähigkeit

1. Nach Borcherdt/Mahnke (1973) gibt die agrarische (auch: agrare) Tragfähigkeit eines Raumes diejenige Menschenmenge an, die von diesem Raum unter Berücksichtigung eines dort in naher Zukunft erreichbaren Kultur- und Zivilisationsstandes und bei herrschendem Klima auf überwiegend agrarischer Grundlage langfristig mit Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen versorgt werden kann, ohne dass der Naturhaushalt nachteilig beeinflusst wird. Zur Sicherung der Langfristigkeit der Bodenbewirtschaftung sollte die Produktion mit einem Minimum an externer Energie und an Rohstoffen erfolgen. Schon früh enthält diese Definition den Gedanken der sustainable development.

Die agrarische Tragfähigkeit ist zudem davon abhängig, welche Nahrungszusammensetzung (pflanzlich/tierisch) in einem Raum vorherrscht. Bei der in vielen Industrieländern heute üblichen Ernährungsweise mit hohem Anteil an tierischen Produkten (Fleisch, Milchprodukte, Eier) und Kraftfutter-Mast liegt der Getreide- und Futtermittelbedarf beim Zehnfachen des Bedarfs für eine abgestimmte, auf pflanzlicher Nahrung und Weideviehhaltung basierenden Versorgung. Bei einer solchen Ernährung würde die heutige Anbaufläche ausreichen, um global mindestens die doppelte Zahl von Menschen zu ernähren.

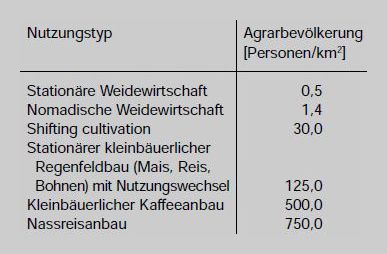

Quelle: Spielmann 1989

Eine quantitative Betrachtung für den Zeitraum 1980-1990 zeigt, dass die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf in einigen Großregionen gestiegen ist, in den meisten Ländern Afrikas südlich der Sahara aber abgenommen hat. Es sind gleichzeitig Staaten, die nicht hinreichend in der Lage sind, Lebensmittelimporte mit eigenen Exportgütern zu bezahlen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Beschäftigung mit einerseits den Kenntnissen über eine regionale Landwirtschaft, die zur Eigenernährung und zur Importsubstitution fähig ist, andererseits mit umfassenderen Tragfähigkeitsbegriffen.

2. Die (allgemeine) Tragfähigkeit eines Raumes gibt diejenige Menschenmenge an, die in diesem Raum unter Berücksichtigung des hier erreichten Kultur- und Zivilisationsstandes auf agrarischer, natürlicher, gesamtwirtschaftlicher Basis ohne/mit Handel mit anderen Räumen unter Wahrung eines bestimmten Lebensstandards bzw. des Existenzminimums auf längere Sicht leben kann. (Borcherdt/Mahnke, 1973)

3. Ähnlich definieren auch Ökologen den synonymen Begriff der Tragekapazität als die Eigenschaft eines Wirtschaftsraumes, eine bestimmte Bevölkerung nachhaltig zu tragen. Tragekapazität ist eine Funktion der Ressourcen (Biomasse, Wasser, Luft, Boden, Kreisläufe, Klima, Schadstoffsenken), des Handels, der menschlichen Bedürfnisse/Ansprüche, der Ressourceneffizienz, der Produktivität sowie des Humankapitals. (Mohr, 1996)

Die Berechnung der allgemeinen Tragfähigkeit der Erde hat bis heute keine befriedigende Lösung gefunden, weil dabei eine sehr große Zahl von Faktoren zu berücksichtigen ist:

- Ermittlung der natürlichen Produktionskraft in ihrer regionalen Differenzierung

- Festlegung eines vergleichbaren Indikators, der sich auf die Mengenerträge oder auf den Nährwert der Produktion stützt

- Berücksichtigung der Intensität der heutigen und der künftig zu erwartenden Agrarproduktion mit ihren Unterschieden zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern

- Einbeziehung der gesamten Wirtschaftsstruktur und der Kapitalkraft (Die "innenbedingte", nur auf der Produktion des eigenen Raumes beruhende Tragfähigkeit, kann ja durch die "außenbedingte", d.h. mit Einfuhr von Nahrungsmitteln, erweitert werden)

- Berücksichtigung der Ernährungsbedürfnisse der Räume nach Lebensstandard und Nahrungsgewohnheiten

- Unterscheidung, ob die Tragfähigkeit nur nach dem Existenzminimum oder nach einem anzustrebenden, "angemessenen" Lebensstandard berechnet wird.

- Berücksichtigung der Nachhaltigkeit menschlichen Wirtschaftens, d.h. dessen Verträglichkeit mit den ökologischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen

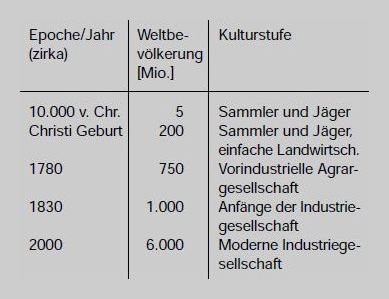

Die Steigerung der globalen Tragfähigkeit in historischer Zeit spiegelt vorrangig die Änderung der Produktionsbedingungen wieder:

Quelle: Mohr 1996

Man geht davon aus, dass die Produktionskapazität der Erde rechnerisch groß genug ist, um die derzeitige Erdbevölkerung "ausreichend" zu ernähren, d.h. dass bei entsprechender Verteilung der Nahrungsmittel niemand hungern oder unterernährt sein müßte. Eine Ernährung der Erdbevölkerung gemäß US-amerikanischen Ansprüchen ist allerdings schon heute nicht mehr möglich, da die Bevölkerungszahl in diesem Fall ca. 3 Mrd. nicht überschreiten dürfte. Auch bedeutet die rechnerische Deckung des Globalbedarfs nicht, dass alle Teilräume des Agrarraums in der Lage wären, ihre Bevölkerung zu ernähren. Nur ein Teil der "kritischen" Länder mit einem Nahrungsmitteldefizit hat durch außerlandwirtschaftliche Aktivitäten (z.B. Bergbau) genug Geld zur Finanzierung erforderlicher Nahrungsimporte. Dies verstärkt Abhängigkeitsstrukturen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Dazu kommt, dass rd. 95 % des Weltgetreidehandels von nur 5 Agrokonzernen kontrolliert werden.