Agribusiness

Ein auf ein Konzept von Davis und Goldberg (Harvard School for Business Administration) aus den fünfziger Jahren zurückgehender Begriff, der einen über den traditionellen Agrarsektor hinausgehenden, übergreifenden Produktionskomplex bezeichnet, daher auch oft synonym zu 'Agrarkomplex'. Agribusiness umfasst danach alle Wirtschaftsbereiche im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, also die Bereitstellung von agrarspezifischen Inputs, die Produktion und Transformation von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und ihre Verteilung an die Endkonsumenten.

| Vorgelagerter Bereich | Futter- oder Düngemittel-, Landmaschinen-, Pflanzenschutz-industrie, Landhandel, Teilbereiche von Genossenschaften |

| Landwirtschaft i.w.S. | Pflanzenbau, Tierhaltung, Anbau von Sonderkulturen, nach-wachsenden Rohstoffen; als Begleitkulturen die Binnenfischerei und die Forstwirtschaft |

| Nachgelagerter Bereich | u.a. Landhandel, Teilfunktionen von Genossenschaften, Zuckerfabriken, Mühlen, Molkereien, Schlachthöfe, Nahrungsmittelverarbeitung, Brauereien, Brennereien, chemische Industrie als Abnehmer nachwachsender Rohstoffe |

| Beigeordneter Bereich | u.a. Agrarverwaltung, Flurbereinigungsbehörde, Wasserwirtschaft, Veterinärmedizin, Genossenschaften, Verbände, Kredit- und Versicherungswesen, Weiterbildung |

Viele Elemente des Agribusiness finden sich auch in bestimmten Auffassungen des Begriffs Agrarsystem wieder, wobei dieser weit über den rein wirtschaftlichen Aspekt hinausgeht.

Die gelegentlich anzutreffende Verengung des Begriffs Agribusiness auf das deutsche Wort "Nahrungswirtschaft" scheint angesichts der zunehmenden Bedeutung der Produktion von nachwachsende Rohstoffen durch die Landwirtschaft nicht angemessen.

Merkmale des Agribusiness:

- hoher Kapitaleinsatz

- Produktion unter industriellen Maßstäben

- hohe Produktivität

- geringer Gewinn je Einheit

- wenig Arbeitskräfteeinsatz

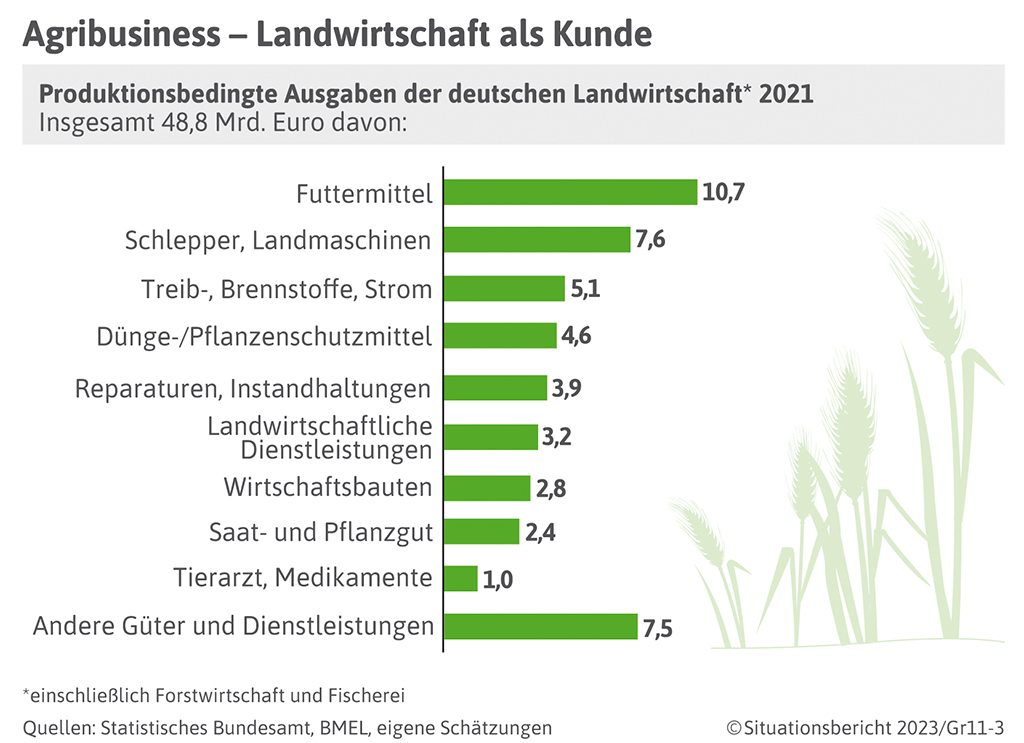

Agribusiness - Landwirtschaft als Kunde

Landwirte fragen viele Betriebsmittel, Investitionsgüter und Dienstleistungen nach. Es sind vor allem kleinere und mittlere Betriebe aus Handel, Handwerk und Gewerbe, die wirtschaftlich stark mit der Landwirtschaft verbunden sind. Viele Höfe nutzen darüber hinaus eine breite Palette von Dienstleistungen. Diese reichen von der Beratung über Wartungsarbeiten bis hin zu Tiergesundheits- und Qualitätsüberwachung. Die produktionsbedingten Ausgaben der deutschen Landwirtschaft betrugen 2021 48,8 Milliarden Euro, wovon 10,4 Milliarden Euro auf Investitionen in Bauten und Maschinen entfallen. Zu den betriebsbedingten Ausgaben kommen u. die privaten Konsumausgaben der Land- und Forstwirte hinzu, die sich 2021 auf 8,2 Milliarden Euro beliefen.

Quelle: Statistisches Bundesamt nach DBV Situationsbericht 2022/23

Das Agribusiness ist als Ergebnis der fortschreitenden Arbeitsteilung zu sehen. Im Verlauf dieser Entwicklung hat sich das vielseitige Produktionsprogramm des hauswirtschaftlich-landwirtschaftlichen Betriebes durch Ausgliederungen stark vereinfacht, der Landwirt wurde gleichzeitig auf die Rolle des Rohstofferzeugers reduziert. Ohne fachgerechte Homogenisierung, Stabilisierung und Konservierung und ohne Marketingstrategien bzw. moderne Vertriebslogistik, wie sie der Fachhandel und die großen Ladenketten erwarten, kann der Produzent seine Güter allenfalls in Nischenbereichen (z.B. Produkte des ökologischen Landbaus) absetzen. In der Regel wird die Produktionskette heute von ihrem Ende her gesteuert. In diesem nachgelagerten Bereich werden zugleich bei der Wertschöpfung die höchsten Gewinne erzielt, während in den Anfangsstufen nur noch geringe Gewinne zu erwirtschaften sind.

Daneben gibt es einen - deutlich schwächeren - Vorgang der Eingliederung von industriellen Prozessen in die Landwirtschaft (Erzeugung nachwachsender Rohstoffe, Schaffung neuer Produkte).

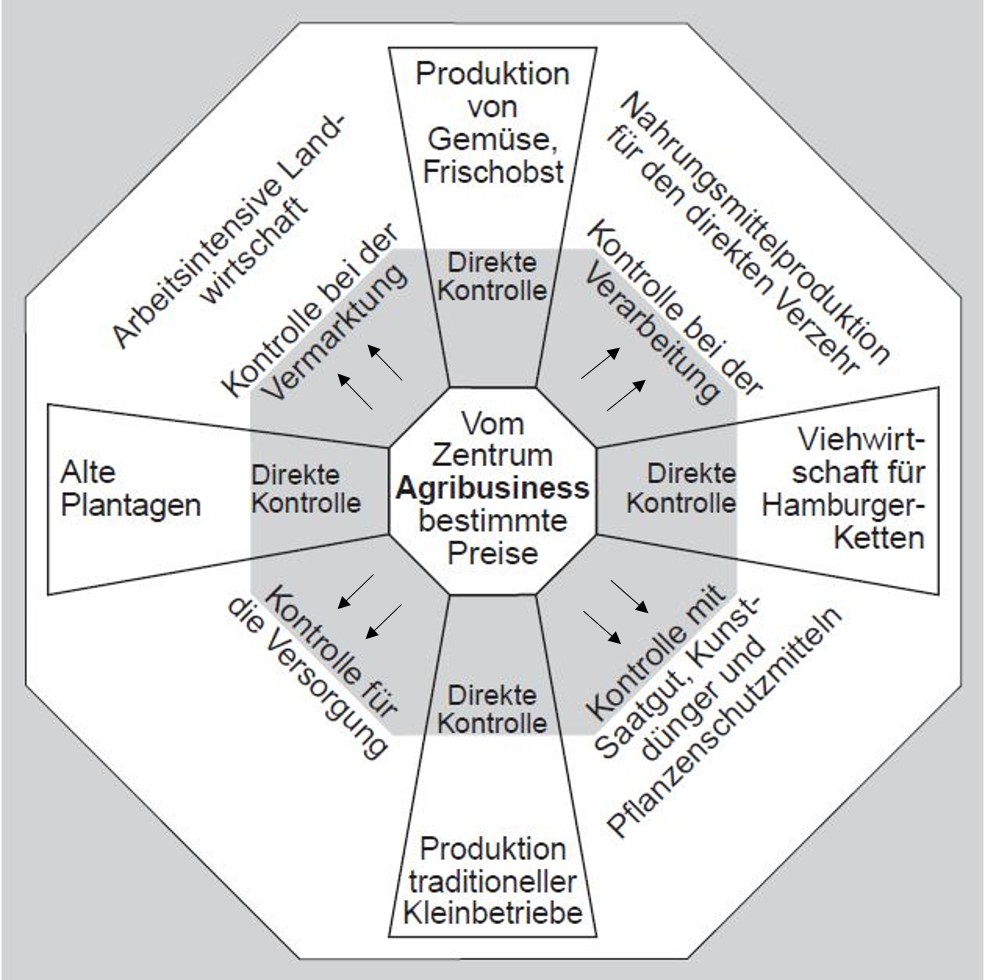

Der zur Beschreibung des Produktionssystems eigentlich wertneutrale Begriff wurde zur Beschreibung der Expansion kapitalistischer Produktionsweisen und dem Vordringen transnationaler Nahrungsmittelkonzerne ideologisch befrachtet, so dass "Agribusiness" heute nicht mehr nur für das Produktionssystem, sondern auch für die Institution Verwendung findet, die das System kontrolliert und die Gewinne abzweigt, d.h. insbesondere für die multinationalen Unternehmen (transnational agribusinesses / corporations, TNCs). Insbesondere die Rolle, welche diese Agribusiness-Unternehmen in Entwicklungsländern spielen, wird sehr kritisch gesehen.

| Agrarprodukt | Unternehmen | Kommentar |

| Kakao | Cadburry-Schweppes, Gill & Duffus, Rowntree (alle UK), Nestlé (CH) | Diese 4 Firmen kontrollieren 60-80 % der globalen Kakao-Verkäufe |

| Tee | Brooke Bond, Unilever; Cadburry-Schweppes, Allied Lyons, Nestlé (alle Europa); Standard Brands, Kellogg, Coca-Cola (alle USA) | Diese Firmen bestreiten ca. 90 % des Tee-Marktes in Westeuropa und in Nordamerika |

| Kaffee | Nestlé (CH), General Foods (US) | Zusammen ca. 20 %-Weltmarktanteil |

| Zucker | Tate and Lyle (UK) | Diese Firma kauft ca. 95 % des Rohr-zuckers ein, der in die EU geliefert wird |

| Melasse | Tate and Lyle | Deren Tochter United Molasses kontrolliert ca. 40 % des Welthandels |

| Palmöl | Unilever (UK-NL), Lesieur (F) | Dominanz von Unilever |

| Tabak | BAT (UK), R.J. Reynolds (US), Philip Morris (US), Imperial Group (UK), American Brands (US), Rothmans (UK-SA) | Diese Firmen kontrollieren zwischen 89 und 95 % des Welthandels mit Blatt-Tabak |

| Baumwolle | Velkart, Cargill (US), Bunge (Durch), Ralli Brothers (UK), Soga Sosho (Japan), Bambax, Blanchard | Zusammen mit neun weiteren Firmen kontrollieren sie 85-90 % des Welthandels |

Quelle: Douglas u.a. 1996

In den USA beherrschen schon seit mehreren Jahrzehnten (Sick 1993) überbetriebliche Unternehmensformen in steigendem Maße den gesamten Produktions- und Vermarktungsprozess und schränken die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Farmers, der den hohen Kapital- und Organisationsaufwand nicht mehr leisten kann, ein (corporate invasion). Große, z.T. nichtagrarische Kapitalgesellschaften (agribusiness firms) organisieren und finanzieren die horizontale und vertikale Integration in der Agrarwirtschaft. Dabei werden die Produzenten durch Verträge (contract farmers) gebunden und die Produktionsstufen zentral koordiniert.

Entsprechende Entwicklungen sind auch für Europa zu erwarten. Die europäische Landwirtschaftspolitik (Gemeinsame Agrarpolitik) arbeitet dem Agribusiness zu. Sie orientiert sich an dem industriellen Modell "rationeller Fertigung": Einheitlichkeit, Lagerfähigkeit, große Stückzahlen. Die Effektivität dieser Maßnahmen scheint außer Zweifel, die ha-Erträge steigen seit ihrer Umsetzung.

Die nahbereichsorientierten Wirtschaftskreisläufe, die durch lokal und regional verwurzelte Unternehmen, Genossenschaften, Banken und Vertriebskanäle gesteuert wurden, befinden sich unter dem Einfluß technologischer und organisatorischer Innovationen sowie politischer Rahmensetzungen der EU in zunehmender Auflösung.

Mit Hilfe der Biotechnologie wird eine umfassende Kontrolle und Standardisierung agrarbiologischer Systeme angestrebt. Es werden Technologiepakete entwickelt, die nur in einer integrierten Anwendung und unter Anleitung und unter Kontrollinstrumentarien der Industrie zum Erfolg führen. Technologiepakete können z.B. sein:

- Saatgut oder Pflanzgut, piliert und mit den dazupassenden Wachstumsförderern und Pflanzenschutz- und Düngemitteln umgeben; standardisierte Anbau-, Spritz-, Dünge- und Erntepläne in Verbund mit den entsprechenden Betriebsmitteln, Diagnoseinstrumentarien auf Biosensorbasis, Grundwasser- und Bodenmanagementpläne und entsprechende Maßnahmen, Varianten des precision farming.

- Embryos, ertragsoptimiert und standardisiert, neue Tierarzneimittel, Wachstumshormone und optimaler Herdenmanagementplan inklusive der Gesundheitsdienste, Leistungen, die mit bestimmten Substanzen ein- und ausschaltbar sind, dazu kommen ein integrierter Service- und Dienstleistungsbetrieb inklusive der Finanzierung und Versicherung.

Entsprechende Konzepte bestehen auch für den nachgelagerten Sektor des Agrarkomplexes. Beispielhaft hierfür sind folgende zwei Strategien:

- Das "Agro-Raffinerie-Konzept": Es ist charakterisiert durch Ganzpflanzensysteme, die auf hohe Massenerträge abzielen. Die Pflanzen werden dabei in den "Agroraffinerien" in ihre Bestandteile aufgegliedert, und die Zwischenprodukte an die Chemie-, Futter- und Nahrungsmittelindustrie weitergegeben.

- Das "Bio-Factory-Konzept": Hier werden Spezialpflanzen eingesetzt, wobei nur die in ihren Eigenschaften spezifisch veränderten Pflanzenbestandteile in einer Spezialfabrik verarbeitet werden.

Als Folge solcher Konzepte wird die Landwirtschaft in die Konzepte und Strategien der Großindustrie eingegliedert.

U.a. stehen folgende Einwände gegen das System des Agribusiness seiner Effektivität gegenüber:

- Zur Erzielung der hohen ha-Erträge werden die Äcker flächendeckend mit Pestiziden behandelt.

- Um die Tierproduktion zu steigern, werden mit der hohen Kaufkraft von Unternehmen aus Industrieländern Futtermittel aus der Dritten Welt importiert. Dort fehlen die Ackerflächen für die Ernährung der Bevölkerung. (Futtermittelimporte)

- Die Überschüsse sind so hoch, dass ein bedeutender Teil der produzierten Nahrungsmittel wieder vernichtet werden muß.

- Die intensivierte und chemisierte Landwirtschaft bewirkt eine hohe Umweltbelastung.

- Die Folgen des Einsatzes genmanipulierter Pflanzen sind ungeklärt.

- Die Vereinheitlichung des Saatgutes bewirkt langfristig eine genetische Verarmung.

Quelle: Mikus, W. 1994, verändert

Weitere Informationen:

- Konzernatlas - Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie (Heinrich Böll Stiftung u. a.)

- Das Recht auf Nahrung und das Agribusiness (FIAN)

- The Worst Company in the World / dt. Cargill: Das Schlimmste Unternehmen der Welt (Mighty Earth 2019)

- Agribusiness in 2035 – Farmers of the Future (Fraunhofer ISI)