Wasserfußabdruck

In Deutschland verbraucht jeder Einwohner täglich 123 Liter beziehungsweise eine gefüllte Badewanne Wasser – zum Duschen, Kochen oder Trinken. Neben den Wasserentnahmen z. B. in Deutschland (direkte Wassernutzung) wird auch im Ausland Wasser für von uns eingeführte Produkte und Güter eingesetzt. Damit nutzen wir indirekt Wasser im Ausland. Der Wasserfußabdruck führt die direkte und indirekte Wassernutzung zusammen und bildet die gesamte Wassernutzung ab.

Tag für Tag kommen nach Angaben des Umweltbundesamts pro Kopf mehr als 3.900 Liter zur o.g. Litermenge dazu. Diese enorme Menge Wasser verbrauchen wir indirekt durch den Konsum von Gütern aus Industrie und Landwirtschaft. Denn in jedem Produkt steckt sogenanntes virtuelles Wasser, das bei der Produktion verbraucht wurde. Das gilt auch für unsere Lebensmittel.

Der Wasserfußabdruck berechnet die gesamte Wassermenge, die – je nach Betrachtung – von einer Nation, von einem Unternehmen oder für die Herstellung eines bestimmten Produkts in Anspruch genommen wird. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass es unseren Konsum mit der Wassernutzung in den Herstellerregionen verbindet, indem es zeigt, dass wir mit Produkten und Gütern immer auch Wasser ein- beziehungsweise ausführen und sich somit unser täglicher Konsum in Deutschland auf Wasserressourcen weltweit auswirkt.

Es gibt verschiedene Ansätze zur Berechnung des Wasserfußabdrucks. Eine Differenzierung des genutzten Wassers in unterschiedliche Kategorien ist für eine Bewertung des Wasserfußabdrucks hilfreich. „Grünes Wasser“ ist das natürlich vorkommende Boden- und Regenwasser, welches von Pflanzen aufgenommen und verdunstet wird. Es ist somit vor allem für landwirtschaftliche Produkte relevant. „Blaues Wasser“ ist Grund-oder Oberflächenwasser, das zur Herstellung eines Produktes genutzt wird und nicht mehr in ein Gewässer zurückgeführt wird. In der Landwirtschaft ist es das Wasser zur Bewässerung, das von den Pflanzen aufgenommen und verdunstet wird. Weniger verbreitet ist die Berücksichtigung des grauen Wasserbedarfs. „Graues Wasser“ ist die Wassermenge, die während des Herstellungsprozesses verschmutzt wird. Neben der industriellen fällt auch bei der landwirtschaftlichen Produktion graues Wasser an, indem durch den Einsatz von Agrarchemikalien Schadstoffe in Boden und Gewässer gelangen. Eine andere Möglichkeit ist, das graue Wasser über die Wassermenge abzubilden, die notwendig wäre, um das verschmutzte Wasser so zu verdünnen, dass relevante Grenzwerte eingehalten werden.

Virtuelles Wasser

Virtuelles oder auch indirektes Wasser ist Wasser, das wir zum Anbau und zur Herstellung unsere Konsumgüter benötigen und in den Produkten 'versteckt' ist. Im Gegensatz zum direkten Wasserverbrauch rechnet der Wasserfußabdruck auch das indirekt genutzte Wasser mit ein.

Virtuelles Wasser wird schematisch nach den ökologischen Auswirkungen unterteilt in grünes, blaues und graues Wasser:

- Grünes Wasser ist Regenwasser, das im Boden gespeichert wird und den Pflanzen beim Wachstum zur Verfügung steht. Es ist sowieso vorhanden und die Bewässerung hat deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

- Blaues Wasser wird aus Seen, Flüssen und dem Grundwasser zur Bewässerung entnommen. Für den Fall, dass zu viel entnommen wird, fehlt dieses im regionalen Ökosystem.

- Graues Wasser bezeichnet das Wasser, das benötigt wird um eingetragene Schadstoffe auf ein unschädliches Maß zu verdünnen, soweit also, das Grenzwerte eingehalten werden.

- Gewichtetes Wasser beinhaltet kein grünes Wasser und zeigt so die Wassermenge an, die problematisch sein kann für die Umwelt und die Menschen am Ort der Produktion. Wie problematisch der Verbrauch an gewichtetem Wasser ist hängt aber immer noch stark von der betroffenen Region ab. Deshalb macht es Sinn sich die Zusammenhänge anhand von Beispielen bewusst zu machen.

Quelle: BUND BW

Wasserfußabdruck landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Berechnungen des Wasserfußabdrucks liegen vor allem für landwirtschaftliche Produkte vor. Nach Angaben von Hoekstra et al. wird für eine Tasse Kaffee beispielsweise weltweit ein durchschnittlicher Wasserfußabdruck von 130 l pro Tasse angegeben. Dieser besteht zu 96 % aus grünem, zu 1 % aus blauem und zu 3 % aus grauem Wasser. Für ein Kilo Rindfleisch wird der durchschnittliche Wasserfußabdruck auf 15.400 Liter beziffert, mit einem Anteil von 94 % an grünem Wasser. Für ein Baumwollshirt (ca. 250 Gramm) wird ein Wasserfußabdruck von 2.500 Liter errechnet. Dabei ist der Anteil von blauem Wasser mit 33 % deutlich höher als bei den zuvor genannten Produkten. 54 % entstehen durch grünes, 13 % durch graues Wasser.

In der Regel liegt der Wasserverbrauch für die Erzeugung tierischer Lebensmittel deutlich höher als beim Anbau pflanzlicher Nahrung. Der Grund ist einfach: Nutztiere brauchen viel Futter, für dessen Erzeugung in der Regel große Mengen an Wasser benötigt werden. So stammen von den genannten 15.400 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch 99 Prozent aus der Futtererzeugung.

Die Angabe von globalen Durchschnittswerten hat allerdings nur eine begrenzte Aussagekraft für die Einschätzung der ökologischen Auswirkungen. Eine differenzierte Betrachtung je nach Anbauregion zeigt, dass sich nicht nur der Wasserbedarf für die Herstellung sondern auch die Anteile von blauem und grünem Wasser für ein Produkt stark unterscheiden können.

Berechnungen des Statistischen Bundesamtes haben ergeben, dass Deutschland im Jahr 2010 für die inländische Erzeugung an pflanzlichen Rohprodukten rund 50 Milliarden Kubikmeter Wasser eingesetzt hat. Demgegenüber stehen 103 Milliarden Kubikmeter virtuelles Wasser, das mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Ernährungsgütern importiert wurde. Von diesen indirekten Wasserimporten entfielen 95 Prozent auf grünes und 5 Prozent auf blaues Wasser.

Für die Erzeugung von einem Kilogramm Kartoffeln z. B. benötigt man im weltweiten Durchschnitt etwa 290 Liter Wasser. Um die gleiche Menge Rindfleisch zu erzeugen, bedarf es mehr als der 50-fachen Menge, nämlich über 15.400 Liter. Für die Erzeugung von einem Kilo Schweinefleisch wird zwar weniger als die Hälfte an Wasser benötigt, aber immer noch knapp 30-mal mehr als für die Erzeugung eines Kilos Tomaten.

Entscheidend für unseren Wasserverbrauch ist nicht nur, ob wir Gemüse oder Fleisch in unseren Einkaufskorb legen, sondern auch, woher es kommt und ob es am Ort der Erzeugung intensiv bewässert werden musste. Beim täglichen Lebensmitteleinkauf kann also jeder von uns seinen individuellen Wasserfußabdruck verbessern, indem wir vermehrt Lebensmittel mit einem niedrigen Wasserverbrauch kaufen und solche vermeiden, für deren Bewässerung in Trockenregionen viel kostbares blaues Wasser eingesetzt werden muss.

Das Beispiel Baumwolle

Baumwolle ist die mit Abstand am häufigsten eingesetzte Naturfaser für Kleidungsstücke. Die Herstellung von Bekleidung aus Baumwolle ist jedoch mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden. Diese entstehen sowohl beim Anbau von Rohbaumwolle als auch bei deren Verarbeitung in der Textilindustrie. Die Rohbaumwolle hat beim Anbau einen sehr hohen Wasserbedarf und auch bei der Garnherstellung und der weiteren Verarbeitung werden große Mengen an Prozesswasser benötigt.

Der Wasserbedarf der Rohbaumwolle hängt maßgeblich von den klimatischen Bedingungen in den Anbauländern ab. Bei den vier größten Anbauländern China, Indien, Vereinigte Staaten und Pakistan unterscheidet sich der Wasserbedarf der Baumwollpflanze – das ist das gesamte Wasser, das die Pflanze verdunstet – um den Faktor 4 (zwischen 2 000 Kubikmeter je Tonne Rohbaumwolle in China und 8 700 Kubikmeter in Indien). Im weltweiten Durchschnitt ergibt sich in Bezug auf die geerntete Rohbaumwolle ein spezifischer Wasserbedarf von rund 3 600 Kubikmeter je Tonne, in Bezug auf die daraus hergestellte Baumwollfaser ein Wasserbedarf von 8 500 Kubikmeter je Tonne. Rund die Hälfte des beim Anbau benötigten Wassers wird weltweit durch Niederschlagswasser (sogenanntes "grünes" Wasser), die andere Hälfte durch Bewässerungswasser aus Fließgewässern oder Grundwasser ("blaues" Wasser) abgedeckt. Diese Anteile unterscheiden sich jedoch zwischen den Anbauländern erheblich: Beispielsweise wird der Wasserbedarf in Indien überwiegend durch Niederschlagswasser, in Pakistan dagegen überwiegend und in Ägypten sogar ausschließlich durch Bewässerungswasser gedeckt.

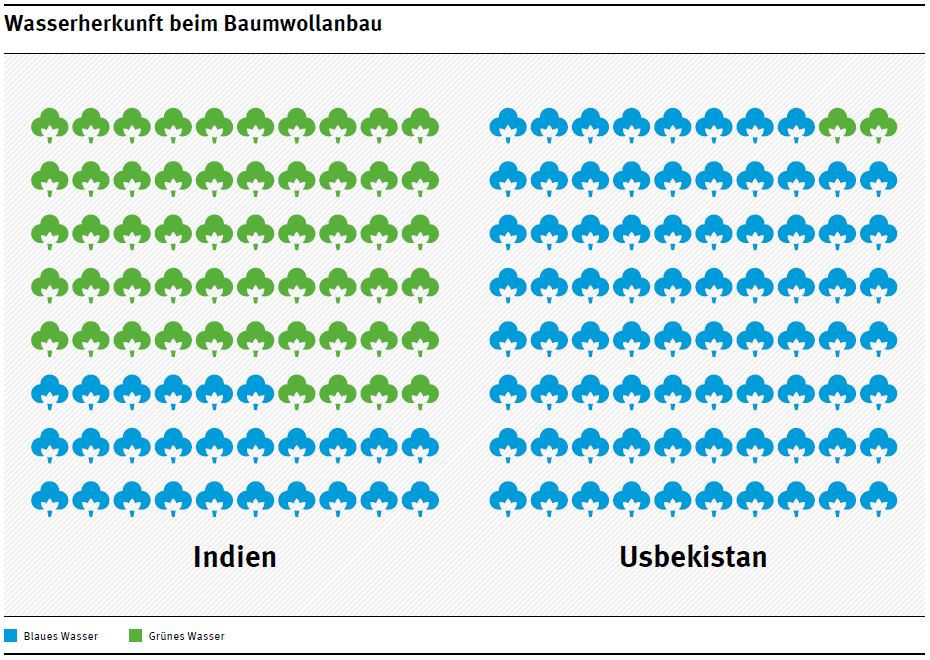

Wasserherkunft beim Baumwollanbau 2010 in %

Baumwolle wird in Indien überwiegend mit Niederschlagswasser („grünem Wasser“) bewässert, während es sich in Usbekistan fast ausschließlich um Bewässerungswasser („blaues Wasser“) handelt.

Starke Bewässerung kann zu wesentlichen Umweltbelastungen führen, vor allem wenn die Entnahmen aus Oberflächen- oder Grundwasser die natürliche Regeneration übersteigen oder in Konkurrenz mit dem Wasserbedarf für die Trinkwasserversorgung oder für Ökosysteme stehen. Ein bekanntes Beispiel für eine ökologische Katastrophe ist das Austrocknen des Aralsees. Der einstmals viertgrößte Binnensee der Erde mit einer Flächenausdehnung von 68.000 km² verlor bis 2007 aufgrund gigantischer Wasserentnahmen für den Baumwollanbau 90 % seines Wasservolumens bei einem gleichzeitigen Anstieg des Salzgehalts.

Quelle: DESTATIS

(s. a. virtuelles Wasser)

Weitere Informationen: