Transformationsprozess

Prozess der ordnungspolitischen Neugestaltung einer Volkswirtschaft, z.B. beim Übergang von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft in der GUS oder den neuen Bundesländern. Die Teilbereiche dieser aktuellen Umstrukturierung lassen sich mit folgenden Gruppierungen ausdrücken:

- Privatisierung

- Preisliberalisierung

- Wettbewerbspolitik/Liberalisierung der Märkte

- Liberalisierung des Handels und internationale Integration

- Umstrukturierung der Unternehmen

- Aufbau von marktorientierten Institutionen

Einen aktuellen Stand der Umstrukturierung in diesen Teilbereichen bieten Frohberg/Glauch (1998). Begleiterscheinungen des Transformationsprozesses sind in unterschiedlichem Ausmaß:

- Anstieg der in Armut lebenden Menschen

- Teilweise über Monate verzögerte und schließlich ausbleibende Lohnzahlungen

- Teilweise Verschlechterung der Versorgung mit Nahrung und anderen Gütern

- Absinken der Lebenserwartung in einigen Regionen

- organisierte Kriminalität, Korruption

- Verstärkung der Einkommensungleichheit und soziale Ungleichheit durch die Umverteilung von Vermögen vor allem in der GUS

- Vergrößerung der Disparitäten zwischen Regionen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern und durch Ausgabenkürzungen infolge budgetärer Engpässe

- mangelhafter Auf- und Umbau adäquater Institutionen sowohl im Bereich der Märkte als auch der öffentlichen Verwaltung, z.B. Teile der Gesetzgebung, Steuerbehörden, Kartellämter, Konkursverwalter

- reformbedürftiges Bildungswesen, hinsichtlich der agraren Aus- und Weiterbildung ein zentrales Entwicklungshemmnis für die Agrarwirtschaft.

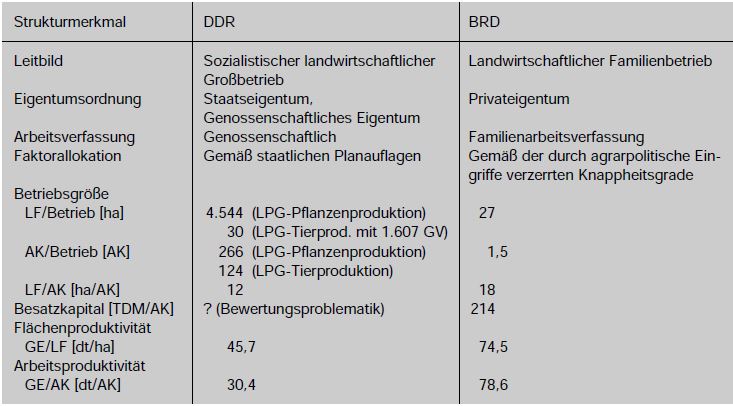

Eingebunden in die allgemeine Transformation ist auch ein tiefgreifender Wandel der Agrarstruktur und des Verarbeitungssektors. In Deutschland standen sich zu Beginn dieses Wandels zwei konträre Strukturen gegenüber:

Quelle: Schulenburg 1994

Swain unterscheidet für die ehemaligen europäischen sozialistischen Länder (ohne UdSSR) vier verschiedene Muster der Kollektivierung:

- Die abgebrochene Kollektivierung (Polen, Jugoslawien);

duale Struktur von wenig effizienten Großbetrieben und von Bauernwirtschaften, die allerdings in ihrer strukturellen Entwicklung weitgehend auf dem Niveau der 40er Jahre dieses Jh.s stehenblieben. - Die stalinistische Kollektivierung (Albanien, Rumänien);

Zwangskollektivierung, bei der die Bauernschaft einem starken politischen und wirtschaftlichen Druck ausgesetzt war, um sich dem Zusammenschluß zu beugen. Die Preise für Agrarprodukte blieben niedrig. Die Einkommen aus den Kollektivbetrieben waren gering, Hauswirtschaften waren geduldet (in der UdSSR erst nach anfänglichen Versorgungsengpässen). - Die neostalinistische Kollektivierung (DDR, Tschechoslowakei, Bulgarien);

verminderter wirtschaftlicher und politischer Druck nach der Kollektivierung. Die Agrarpreise stiegen an, die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter erzielten ein reguläres Einkommen, das sich dem in der Industrie annäherte. Es bestand eine hohe soziale Sicherheit. Die Diversifikation der Landwirtschaft wurde unterstützt, die Hauswirtschaften wurden in das gesamte Versorgungssystem eingeordnet und gefördert. - Die ungarische Kollektivierung;

mit ähnlichen Merkmale wie das zuvor genannte. Darüber hinaus bewegten sich die Betriebe in einem marktwirtschaftlich orientierten Umfeld, wenn auch unter sozialistischen Rahmenbedingungen.

Die beschriebenen Muster der Kollektivierung, Verschiedenheiten von Kulturen und historischen Erfahrungen und somit unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Transformation besitzen einen Einfluß auf die Privatisierung und Umstrukturierung sowie die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Unternehmens- und Betriebsstrukturen in den einzelnen MOEL.

Die Auflösung der Großbetriebe fand vor allem in den Ländern statt, wo

- aus nationalen Gründen die Auswirkungen der sowjetischen Okkupation beseitigt werden sollten (Baltikum),

- politische Parteien die Entwicklung der sozialistischen Periode unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um eine völlige Fehlentwicklung handele, aus ideologischen Gründen rückgängig machen wollten, wie in Albanien, Bulgarien, Ungarn und Rumänien,

- wenig mechanisierte Großbetriebe (gekennzeichnet durch niedrige spezifische Investitionen) keine Vorteile gegenüber individueller Wirtschaft boten, d.h. aus betriebswirtschaftlichen Gründen (vor allem in Albanien, z.T. aber auch in Rumänien und Bulgarien).

Eine Umwandlung in marktwirtschaftlich orientierte Großbetriebe erfolgte vor allem dort, wo

- die ökonomischen Vorzüge der Mechanisierung offensichtlich waren (verbunden mit hohen spezifischen Investitionen in das Sach- und Humankapital), d.h. aus betriebswirtschaftlichen Gründen (neue Bundesländer, Tschechien, z.T. Slowakei, z.T. Ungarn),

- das Management der Großbetriebe soviel Einfluß gewinnen konnte, dass es sich gegen Tendenzen der Auflösung dieser Betriebe durchsetzen konnte, d.h. aus ideologischen Gründen (z.T. in den vorher genannten Ländern, in Rußland, der Ukraine und Weißrußland - auch wenn bei diesen Ländern noch kaum von marktorientierten Unternehmen gesprochen werden kann),

- die kollektive Tradition (z.B. russische Dorfgemeinde) sehr stark entwickelt ist (Rußland, Ukraine, Weißrußland). Die letztgenannten Länder gelten als ausgesprochen reformträge. Kollektivbetriebe existieren dort ihrem Wesen nach trotz veränderter Namen noch in großer Zahl. In Rußland und der Ukraine ist der Boden den Betrieben übertragen worden, wobei i.a. die Arbeiter und weitere Dorfbewohner Boden- und Vermögensanteile erhielten, in Belarus verblieb der Boden in Staatsbesitz.

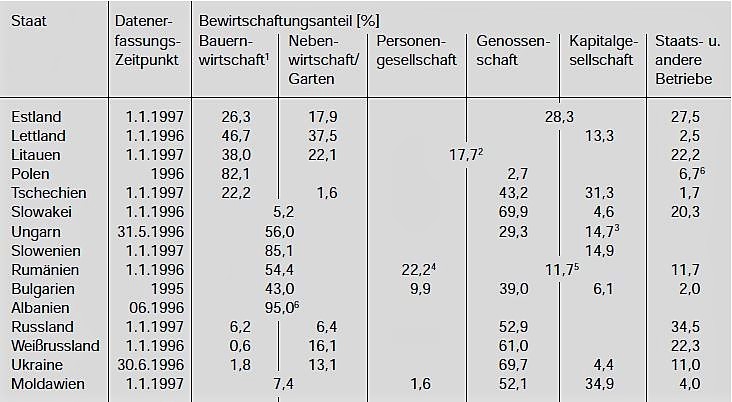

1 Die Abgrenzung zu den Nebenwirtschaften wird in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. In den aus der UdSSR hervorgegangenen Ländern handelt es sich bei den Nebenwirtschaften um die ehemaligen Hauswirtschaften,

2 Landwirtschaftliche Partnerschaften und Gärtnerische Assoziationen

3 Einschließlich Aktiengesellschaften mit staatlichem Kapital

4 Freiwillige Familienvereinigungen und einfache Familienvereine

5 Juristische Personen

6 Differenz zu 100 nicht ausgewiesen

Quelle: Tillack u. Schulze 1998

Der Zusammenbruch des alten Systems führte in den einzelnen Ländern zu einem Streit zwischen den unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Strömungen. Diese reichten von einer angestrebten Erneuerung des bisherigen Gesellschaftsmodells über die Einführung einer sozialistischen Marktwirtschaft bis hin zur Übernahme des westlichen marktwirtschaftlichen Systems. Der bisherige Verlauf der Umstrukturierung verdeutlicht einen hohen Grad der Akzeptanz des westlichen Systems der Wirtschaftsordnung.

Nach der ersten Phase einer rasanten wirtschaftlichen Talfahrt befinden sich alle aus der Planwirtschaft entlassenen Transformationsländer in einer Konsolidierungsphase, die durch Stabilität, in einigen Ländern bereits durch Aufschwung, allerdings noch auf niedrigem Niveau, gekennzeichnet ist. Die Revitalisierung der Landwirtschaft bleibt aber hinter der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung zurück.

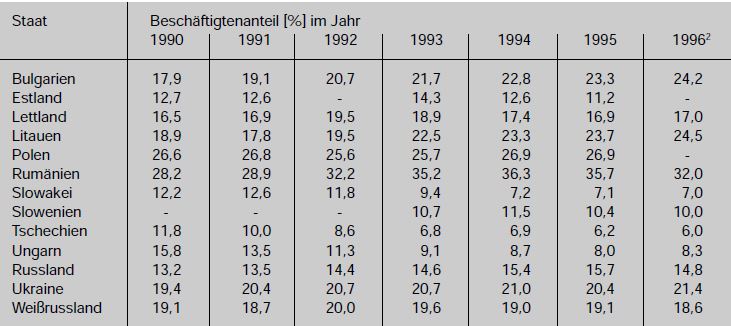

Die Bedeutung des Agrarsektors für das Wirtschaftsgeschehen liegt in den Transformationsländern im Vergleich zu den meisten westlichen Ländern noch sehr hoch. Das ist sowohl an dem Anteil, den er zusammen mit Forstwirtschaft und Fischerei am BIP als auch an der Beschäftigung aufweist, ersichtlich.

1 Die Daten sind nicht immer voll kompatibel, da teilweise auch Beschäftigte in der Jagd-, Forst- und/oder Fischwirtschaft enthalten sind; zeitlich beziehen sich einige Werte auf Jahresdurchschnitte, andere auf Jahresenddaten

2 Vorläufig

Quelle: Frohberg u. Glauch 1998

In den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas läuft der Prozeß der Umstrukturierung i.a. ähnlich wie in den neuen Bundesländern ab (Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft), allerdings über einen mehr als doppelt so langen Zeitraum. Während die Rezessionsphase in den nBl nach etwa drei Jahren abgeschlossen war, dauerte sie in den mitteleuropäischen Ländern vier bis fünf und in der GUS sogar acht und mehr Jahre. Strukturdaten belegen die noch bestehen Produktivitätsunterschiede der Transformationsländer zur Europäischen Union. Die EU erzeugt auf knapp 140 Mio. ha LF Nahrungsmittel für ca. 370 Mio. Menschen mit deutlich höherem Pro-Kopf-Verbrauch und beträchtlichen Überschüssen bei einigen Produkten. Die zehn mit der EU assoziierten MEL produzieren auf rund 60 Mio. ha LF Nahrungsmittel für gut 100 Mio. Menschen, und die Russische Föderation erzeugt auf etwa 210 Mio ha LF Nahrungsmittel für eine Bevölkerung von rd. 150 Mio., wobei die Inlandsnachfrage bei niedrigerem Pro-Kopf-Verbrauch im Durchschnitt nur zu weniger als 80 % gedeckt werden kann.

Die unterschiedlichen Fortschritte im Transformationsprozess erklären sich nicht zuletzt daraus, dass die MOEL nur einen Bruchteil der Agrarfördermittel erhalten haben, die seit der Wende bis 1997 in die NB flossen (ca. 30 Mrd. DM) und häufig unter dramatischem Kapitalmangel leiden.

Daneben sind beispielsweise für die russische Landwirtschaft als weitere Gründe für die Schwierigkeiten beim Transformationsprozeß zu nennen:

- stärkerer Anstieg der Faktorpreise als der der Produktpreise,

- geringe Liquidität erlaubt häufig nicht den Einsatz von Mineraldünger und Kraftfutter,

- ausbleibende Ersatzinvestitionen,

- Stand der Agrartechnik auf dem Niveau der 60er Jahre in Deutschland mit der Folge von hohem Saatgutaufwand, inhomogenen Beständen, großen Ernteverlusten usw.,

- wenig qualifizierte Mitarbeiter an verantwortlichen Stellen, zu viele Leitungsebenen,

- Beratungsempfehlungen werden aus psychologischen Gründen und mangels Fachkenntnissen und Vorstellungskraft häufig nicht angenommen,

- schwach ausgebildete Unternehmermentalität,

- vor- und nachgelagerter Bereich mit ähnlichen Problemen.

Die Handelsbilanz von Agrarprodukten ist sowohl bei unverarbeiteten Produkten wie auch bei Produkten mit niedriger Verarbeitungstiefe in den meisten Transformationsländern stark negativ, mit z.T. sich verschlechternder Tendenz.