Kolchose

Von der russischen Bezeichnung für Kollektivwirtschaft kollektivnoe chozjajstvo; landwirtschaftliche Betriebsform in der früheren UdSSR und z.T. noch in heutigen GUS-Staaten, die formal eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft darstellt. Die Kolchosbevölkerung selbst tritt dabei als Unternehmer auf. Ihre Produktionsmittel sind, mit Ausnahme des nationalisierten Bodens, Eigentum der Gesamtheit ihrer Mitglieder.

Wie die Mitglieder von Sowchosen besaß die Kolchosbevölkerung eine persönliche Nebenerwerbslandwirtschaft, die eine erhebliche Bedeutung für die gesamtstaatliche Marktleistung aufweist.

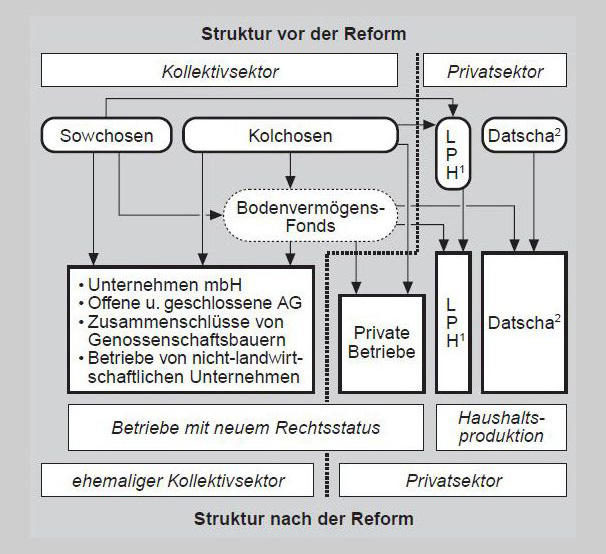

Die russische Volkswirtschaft und damit auch der Agrarsektor befand sich in den letzten Dekaden in einem Transformationsprozess von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Die Entwicklung der Betriebsstruktur wird von der Privatisierungs- und Bodenpolitik beeinflusst sowie durch neue Preisstrukturen bestimmt. Die Privatisierung hat die Vielfalt der Betriebsformen erhöht und den Anteil des privaten Sektors anwachsen lassen.

Trotz der Privatisierung war die Entwicklung eines freien Bodenmarktes Mitte der neunziger Jahre nicht abgeschlossen. Formal gilt die Umformung der früheren Kolchosen und Sowchosen in Unternehmens- und Rechtsformen westlichen Typs als weitgehend abgeschlossen. Seit Einführung der 1988 eingeleiteten Agrarreform sind aus 28.000 Kolchosen und Sowchosen mit einer Durchschnittsgröße von 7.500 ha LF etwa 300.000 privatbäuerliche Betriebe mit einer Durchschnittsgröße von ca. 36 ha und einem durchschnittlichen Besatz von 3 Arbeitskräften entstanden. Etwa 18.000 ehemalige Kolchosen und Sowchosen, die 1994 durchschnittlich noch 6.000 ha LF bewirtschafteten, existieren überwiegend als GmbHs und AGs geschlossenen Typs weiter. Einen bedeutenden und noch zunehmenden Anteil an der Agrarproduktion besitzen die ca. 39 Mio. persönlichen Selbstversorgungswirtschaften und kollektiven Gärten, die etwa 40 % der gesamten Tierproduktion abdecken und ca. 90 % der Kartoffeln und 67 % des Gemüses erzeugen, im Durchschnitt aber nur über 0,34 ha LF verfügen. Die privaten Erzeuger bedienen sich dabei in beträchtlichem Maße der Faktorausstattung der Großbetriebe.

Bis 2018 hatte sich die Agrarstruktur komplett verändert: Der Anteil der landwirtschaftlichen Unternehmen an der landwirtschaftlichen Produktion war auf 55 Prozent gefallen, der Anteil der Familienbetriebe auf 45 Prozent gestiegen (33 Prozent davon waren kleine Haushalte, zwölf Prozent bäuerliche Betriebe).

Bis Ende der 1990er Jahre begann sich die neue Form großer landwirtschaftlicher Agglomerationen herauszubilden, die als »Agroholdings« bekannt wurden. Diese haben in Russland zwar noch immer keinen rechtlich definierten Status, sie haben sich jedoch als eigene landwirtschaftliche Struktur neben den drei konventionellen Landwirtschaftstypen – landwirtschaftliche Unternehmen, bäuerliche Betriebe und kleine Haushalte – etabliert. Heute lassen sich landwirtschaftliche Unternehmen anhand ihres Verhältnisses zu Agroholdings in zwei Gruppen unterteilen: Mitglieder von Agroholdings und unabhängige Unternehmen.

(s. a. Kollektivierung)

1"LPH" ist die russische Abkürzung für kleine, privat bewirtschaftete Einheiten ("household plots") von Angestellten der Genossenschaftsbetriebe

2"Datscha" ist der russische Name für die von meist städtischen Haushalten bewirtschafteten Gärten

Quelle: tho Seeth und Wehrheim 1996, leicht verändert